Союзы и грамматические основы предложений

Задание: Рассчитайте примерное атмосферное давление на вершине горы Народная

Решение:

Для решения задачи нам необходимо использовать барометрическую формулу, которая связывает изменение атмосферного давления с высотой. Согласно этой формуле, атмосферное давление уменьшается примерно на 1 мм рт.ст. при подъеме на каждые 10,5 метров.

Дано:

- Высота горы Народная: $h = 1895$ метров над уровнем моря

- Давление на уровне моря: $P_0 = 760$ мм рт.ст.

Найти:

- Давление на вершине горы: $P$ (в мм рт.ст. и гПа)

Решение:

Используем формулу для расчета изменения давления с высотой:

$\Delta P = \frac{h}{10,5}$ мм рт.ст.

где $\Delta P$ - изменение давления, $h$ - высота в метрах.

Рассчитаем изменение давления:

$\Delta P = \frac{1895}{10,5} \approx 180,5$ мм рт.ст.

Теперь найдем давление на вершине горы:

$P = P_0 - \Delta P = 760 - 180,5 = 579,5$ мм рт.ст.

Переведем полученное значение в гектопаскали (гПа):

1 мм рт.ст. = 1,33322 гПа

$P(\text{гПа}) = 579,5 \times 1,33322 \approx 773$ гПа

Ответ:

Атмосферное давление на вершине горы Народная составляет примерно 579,5 мм рт.ст. или 773 гПа.

Примечание:

В реальности атмосферное давление зависит не только от высоты, но и от температуры воздуха, влажности и других факторов. Данный расчет является приближенным и основан на упрощенной барометрической формуле.

Манометры

Что такое манометры?

Манометры — это приборы для измерения давления жидкостей и газов. Они широко используются в науке, технике, промышленности и быту для контроля давления в различных системах.

Основные типы манометров

1. Жидкостные манометры

Принцип действия: основаны на уравновешивании измеряемого давления столбом жидкости определенной высоты.

Разновидности:

- U-образный манометр — простейший тип, состоит из U-образной трубки, частично заполненной жидкостью (обычно ртутью или водой). Разность уровней жидкости в коленах трубки пропорциональна измеряемому давлению.

- Чашечный манометр — одно колено U-образной трубки заменено широким сосудом (чашкой), что позволяет упростить измерения.

- Наклонный манометр — одно колено расположено под небольшим углом к горизонту, что повышает точность измерений малых давлений.

Формула для расчета давления:

$P = ρgh$, где:

- $P$ — измеряемое давление

- $ρ$ — плотность жидкости в манометре

- $g$ — ускорение свободного падения

- $h$ — разность уровней жидкости

2. Механические манометры

Принцип действия: используют упругие деформации чувствительных элементов под действием давления.

Разновидности:

- Трубчато-пружинный (манометр Бурдона) — основан на деформации изогнутой трубки овального сечения. При повышении давления трубка стремится выпрямиться, это движение передается на стрелку прибора.

- Мембранный манометр — использует деформацию упругой мембраны под действием давления.

- Сильфонный манометр — чувствительным элементом является гофрированная металлическая коробка (сильфон).

3. Электрические манометры

Принцип действия: преобразуют давление в электрический сигнал.

Разновидности:

- Пьезоэлектрические — используют пьезоэлектрический эффект.

- Тензометрические — основаны на изменении электрического сопротивления проводника при деформации.

- Емкостные — измеряют изменение электрической емкости при деформации мембраны.

4. Цифровые манометры

Современные приборы с электронным преобразованием сигнала и цифровым дисплеем. Обеспечивают высокую точность, возможность хранения и передачи данных.

Единицы измерения давления

- Паскаль (Па) — основная единица в СИ, 1 Па = 1 Н/м²

- Бар (бар) — 1 бар = 10⁵ Па

- Атмосфера (атм) — 1 атм = 101325 Па

- Миллиметр ртутного столба (мм рт.ст.) — 1 мм рт.ст. ≈ 133,322 Па

- Фунт на квадратный дюйм (psi) — 1 psi ≈ 6894,76 Па

Применение манометров

- Контроль давления в системах отопления и водоснабжения

- Измерение давления в пневматических и гидравлических системах

- Контроль давления в медицинском оборудовании

- Метеорологические измерения (барометры)

- Измерение давления в шинах автомобилей

- Контроль давления в промышленных процессах

- Измерение кровяного давления (сфигмоманометры)

Выбор манометра

При выборе манометра учитывают:

- Диапазон измеряемых давлений

- Требуемую точность измерений

- Условия эксплуатации (температура, влажность, агрессивность среды)

- Тип измеряемой среды (газ, жидкость)

- Необходимость дистанционной передачи показаний

- Требования к надежности и долговечности

Металлические манометры

Общая характеристика

Металлические манометры — это приборы для измерения давления, в которых чувствительным элементом служат упругие металлические детали, деформирующиеся под действием измеряемого давления. Они относятся к категории деформационных манометров и являются наиболее распространенным типом приборов для измерения давления в промышленности и технике.

Основные типы металлических манометров

1. Трубчато-пружинный манометр (манометр Бурдона)

Принцип действия:

Основан на деформации изогнутой трубки овального сечения (трубки Бурдона). При повышении давления внутри трубки она стремится выпрямиться, это движение через передаточный механизм преобразуется во вращение стрелки на циферблате.

Конструкция:

- Изогнутая трубка овального сечения (обычно из бронзы, латуни или стали)

- Передаточный механизм (зубчатый сектор и шестерня)

- Стрелка и шкала с делениями

- Корпус с присоединительным штуцером

Преимущества:

- Простота конструкции

- Надежность и долговечность

- Широкий диапазон измеряемых давлений (от 0,1 до 1000 МПа)

- Устойчивость к вибрациям и перегрузкам

Недостатки:

- Относительно невысокая точность (класс точности обычно 1,5-2,5%)

- Подверженность температурным влияниям

- Гистерезис показаний

2. Мембранный манометр

Принцип действия:

Использует деформацию упругой металлической мембраны (диафрагмы) под действием давления. Прогиб мембраны передается на стрелочный механизм.

Конструкция:

- Металлическая мембрана (обычно из бронзы, нержавеющей стали или специальных сплавов)

- Корпус с двумя камерами, разделенными мембраной

- Передаточный механизм и стрелка

Преимущества:

- Высокая чувствительность

- Возможность измерения малых давлений

- Компактность

- Устойчивость к перегрузкам (при наличии упора)

Недостатки:

- Ограниченный диапазон измерений

- Чувствительность к температурным изменениям

3. Сильфонный манометр

Принцип действия:

Чувствительным элементом является сильфон — тонкостенная гофрированная металлическая коробка, которая сжимается или растягивается под действием давления.

Конструкция:

- Металлический сильфон (обычно из бронзы, латуни или нержавеющей стали)

- Пружина, противодействующая деформации сильфона

- Передаточный механизм и стрелка

Преимущества:

- Высокая чувствительность

- Большой ход чувствительного элемента

- Возможность измерения как избыточного, так и вакуумметрического давления

- Линейная зависимость перемещения от давления

Недостатки:

- Сложность изготовления сильфона

- Ограниченный срок службы при циклических нагрузках

Классификация металлических манометров

По назначению:

- Технические — для общепромышленного применения

- Образцовые — для поверки технических манометров

- Специальные — для особых условий эксплуатации (кислородные, ацетиленовые, аммиачные и др.)

По диапазону измерений:

- Манометры низкого давления — до 0,6 МПа

- Манометры среднего давления — от 0,6 до 10 МПа

- Манометры высокого давления — свыше 10 МПа

По классу точности:

- Технические — классы точности 1,5; 2,5; 4,0

- Точные — классы точности 0,6; 1,0

- Образцовые — классы точности 0,15; 0,25; 0,4

Применение металлических манометров

- Контроль давления в паровых котлах и трубопроводах

- Измерение давления в гидравлических и пневматических системах

- Контроль давления в системах отопления и водоснабжения

- Измерение давления в технологических процессах

- Контроль давления в баллонах со сжатыми газами

- Измерение давления в компрессорах и насосах

- Контроль давления в системах кондиционирования и холодильных установках

Правила эксплуатации металлических манометров

- Манометр должен устанавливаться вертикально

- Шкала должна быть хорошо видна оператору

- Диапазон измерений должен соответствовать рабочему давлению (рабочее давление должно находиться в пределах 2/3 шкалы)

- Необходимо периодически проводить поверку манометров

- Не допускается эксплуатация манометров с просроченной поверкой, разбитым стеклом, погнутой стрелкой и другими дефектами

- При измерении пульсирующего давления рекомендуется использовать демпфирующие устройства (дроссели, гасители пульсаций)

- Для защиты от высоких температур измеряемой среды применяются сифонные трубки или мембранные разделители

Анализ изменения атмосферного давления

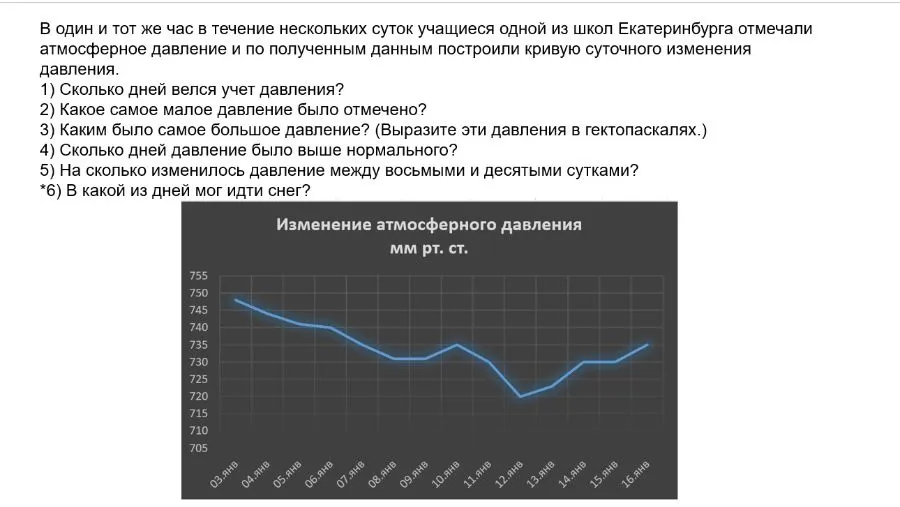

Рассмотрим график изменения атмосферного давления и ответим на поставленные вопросы.

1) Сколько дней велся учет давления?

На графике по горизонтальной оси отмечены даты с 02.мая по 16.мая. Таким образом, учет давления велся в течение 15 дней.

2) Какое самое малое давление было отмечено?

Анализируя график, видим, что минимальное значение давления наблюдалось 11 мая и составляло примерно 720 мм рт. ст.

3) Каким было самое большое давление? (Выразите эти давления в гектопаскалях.)

Максимальное значение давления наблюдалось 2 мая и составляло примерно 747 мм рт. ст.

Переведем эти значения в гектопаскали:

1 мм рт. ст. = 1,33322 гПа

Минимальное давление: 720 мм рт. ст. × 1,33322 гПа/мм рт. ст. ≈ 960 гПа

Максимальное давление: 747 мм рт. ст. × 1,33322 гПа/мм рт. ст. ≈ 996 гПа

4) Сколько дней давление было выше нормального?

Нормальное атмосферное давление составляет 760 мм рт. ст. Анализируя график, видим, что ни в один из дней наблюдений давление не превышало нормальное значение 760 мм рт. ст. Все значения на графике находятся ниже этой отметки.

Ответ: 0 дней.

5) На сколько изменилось давление между восьмыми и десятыми сутками?

Восьмые сутки соответствуют 9 мая, а десятые сутки - 11 мая.

Давление 9 мая (по графику): примерно 732 мм рт. ст.

Давление 11 мая (по графику): примерно 720 мм рт. ст.

Изменение давления: 732 - 720 = 12 мм рт. ст.

Ответ: давление уменьшилось на 12 мм рт. ст.

6) В какой из дней мог идти снег?

Снег обычно идет при низком атмосферном давлении и его резком падении. Наиболее вероятно, что снег мог идти в день с самым низким давлением или в дни резкого падения давления.

Самое низкое давление наблюдалось 11 мая (около 720 мм рт. ст.). Также заметное падение давления происходило между 9 и 11 мая.

Ответ: наиболее вероятно, что снег мог идти 11 мая, когда наблюдалось минимальное атмосферное давление.

Анализ показаний манометра

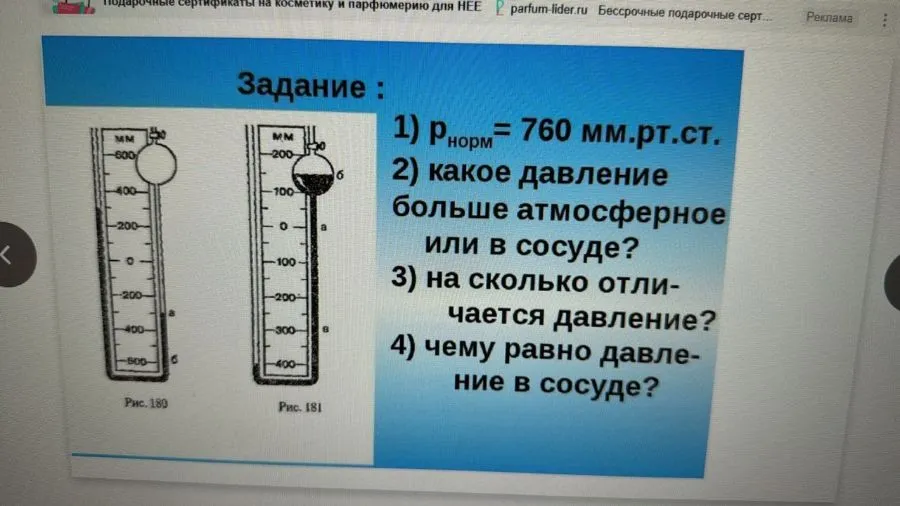

Рассмотрим задание с изображением двух манометров (рис. 180 и рис. 181) и ответим на поставленные вопросы.

Анализ изображения

На изображении представлены два жидкостных манометра:

- Левый манометр (рис. 180) - открытый U-образный манометр

- Правый манометр (рис. 181) - открытый U-образный манометр с жидкостью

На левом манометре видно, что уровень жидкости в левом колене находится примерно на отметке -350 мм, а в правом колене на отметке 0 мм.

На правом манометре уровень жидкости в левом колене находится примерно на отметке +50 мм, а в правом колене на отметке -100 мм.

Решение задания

1) $p_{норм} = 760$ мм.рт.ст.

Это информация о нормальном атмосферном давлении, которое равно 760 мм ртутного столба.

2) Какое давление больше: атмосферное или в сосуде?

Для определения соотношения давлений проанализируем показания манометра.

На правом манометре (рис. 181) жидкость в колене, соединенном с сосудом (левое колено), находится выше, чем в колене, открытом атмосфере (правое колено). Это означает, что давление в сосуде больше атмосферного давления.

Ответ: Давление в сосуде больше атмосферного.

3) На сколько отличается давление?

Разница давлений определяется разностью уровней жидкости в коленах манометра.

На правом манометре (рис. 181) уровень в левом колене: +50 мм

Уровень в правом колене: -100 мм

Разность уровней: 50 - (-100) = 50 + 100 = 150 мм водяного столба

Ответ: Давление отличается на 150 мм водяного столба.

4) Чему равно давление в сосуде?

Давление в сосуде можно найти, зная атмосферное давление и разницу давлений:

$p_{сосуда} = p_{атм} + \rho g h$

где:

- $p_{атм} = 760$ мм рт.ст. (нормальное атмосферное давление)

- $h = 150$ мм вод.ст. (разница уровней)

Необходимо перевести 150 мм водяного столба в мм ртутного столба:

$150$ мм вод.ст. = $150 \cdot \frac{\rho_{воды}}{\rho_{ртути}}$ мм рт.ст. = $150 \cdot \frac{1000}{13600}$ мм рт.ст. ≈ $11$ мм рт.ст.

Таким образом, давление в сосуде:

$p_{сосуда} = 760 + 11 = 771$ мм рт.ст.

Ответ: Давление в сосуде равно 771 мм рт.ст.

Произошла ошибка при обработке ответа.

Проанализировав все возможные маршруты, мы видим, что планеты Солнечной системы разделены на две группы, между которыми нет прямого сообщения:

- Первая группа: Земля, Меркурий, Венера, Плутон

- Вторая группа: Уран, Нептун, Сатурн, Юпитер, Марс

Между этими группами нет ни одного маршрута. Поэтому невозможно добраться от Земли до Марса по имеющимся маршрутам.

Ответ: Нет, нельзя добраться от Земли до Марса.

Анализ образа Лидии Михайловны в рассказе В. Распутина «Уроки французского»

1. Место, занимаемое героем в произведении

Лидия Михайловна является одним из главных персонажей рассказа «Уроки французского» Валентина Распутина. Она выступает в роли учительницы французского языка, которая преподает в сельской школе, куда приезжает учиться главный герой-рассказчик. В системе образов произведения Лидия Михайловна занимает место наставника, духовного учителя для мальчика. Она становится единственным человеком, который по-настоящему понимает трудности ребенка и пытается ему помочь, несмотря на условности и запреты.

2. Общественное и семейное положение героя; обстановка, в которой он живет

Лидия Михайловна — молодая учительница французского языка, приехавшая из Ленинграда. Ей около двадцати пяти лет. О её семейном положении в рассказе прямо не говорится, но можно предположить, что она не замужем, так как живет одна.

Лидия Михайловна занимает уважаемое положение в обществе как учитель, но при этом она новый человек в поселке, «чужая». Она живет в небольшой комнате при школе, обстановка скромная, но в ней чувствуется культура и интеллигентность хозяйки. В её комнате есть патефон, на стенах висят репродукции картин — детали, указывающие на её образованность и принадлежность к городской культуре.

3. Манера держаться, внешность, особенности костюма

Внешность Лидии Михайловны описана в рассказе кратко, но выразительно. Она молодая, стройная женщина с зелеными глазами и аккуратной прической. Автор отмечает её «чистый, спокойный и какой-то домашний голос».

Одевается Лидия Михайловна строго, но со вкусом, как подобает учительнице: «Она ходила в коричневом костюме и белой кофточке», что подчеркивает её профессионализм и сдержанность.

Манера держаться у Лидии Михайловны спокойная, уверенная, но при этом доброжелательная. Она умеет сохранять дистанцию учителя, но в то же время способна проявить человеческое участие и теплоту. В общении с учениками она требовательна, но справедлива.

4. Речь героя

Речь Лидии Михайловны грамотная, литературная, что свидетельствует о её хорошем образовании. Она говорит спокойно, взвешенно, умеет подбирать нужные слова в разных ситуациях. В её речи нет грубости или резкости, даже когда она делает замечания.

Особенно показательны её диалоги с главным героем, где она проявляет такт, умение слушать и понимать собеседника. Её речь отражает внутреннюю культуру и интеллигентность. Когда она говорит по-французски, это звучит естественно и красиво, что вызывает уважение у учеников.

5. Поступки, особенности поведения, деятельности, влияние на окружающих

Поступки Лидии Михайловны раскрывают её как человека неравнодушного, готового выйти за рамки формальных отношений учитель-ученик ради помощи ребенку. Она замечает, что мальчик голодает, и пытается помочь ему разными способами:

- Сначала она приглашает его на дополнительные занятия французским, чтобы подкормить яблоками

- Когда мальчик отказывается принимать помощь, она отправляет ему посылку с макаронами и яблоками

- Наконец, она решается на необычный шаг — играет с ним в «замеряшки» на деньги, чтобы он мог выиграть и купить себе молоко

Эти поступки показывают её смелость, нестандартное мышление и готовность рисковать своим положением ради помощи ученику. Когда директор застает их за игрой и Лидию Михайловну увольняют, она не жалеет о своем поступке, что говорит о твердости её нравственных принципов.

Влияние Лидии Михайловны на главного героя огромно — она не только помогает ему выжить в трудное время, но и дает уроки человечности, доброты, достоинства, которые остаются с ним на всю жизнь.

6. Понимание героем целей жизни, его основные интересы

Лидия Михайловна видит свою цель не только в том, чтобы обучать детей французскому языку, но и в том, чтобы помогать им становиться лучше, поддерживать их в трудных ситуациях. Она понимает, что настоящее образование — это не только передача знаний, но и воспитание человечности.

Её интересы выходят за рамки профессиональной деятельности — она любит музыку (у неё есть патефон), искусство (репродукции на стенах), литературу. Это человек широкого кругозора и высокой культуры, который стремится нести эту культуру в провинциальную среду.

Лидия Михайловна ценит в людях честность, достоинство, стремление к знаниям. Именно эти качества она видит в главном герое и поэтому решает ему помочь.

7. Чувства героя, его отношение к другим действующим лицам

Чувства Лидии Михайловны раскрываются постепенно. Сначала она испытывает профессиональный интерес к способному ученику, затем — сочувствие к его трудному положению, которое перерастает в искреннюю привязанность и желание помочь.

Она относится к главному герою с уважением, видя в нем не просто ребенка, а личность со своими принципами и чувством собственного достоинства. Это проявляется в том, как тактично она пытается ему помочь, не задевая его гордости.

К другим персонажам Лидия Михайловна относится с профессиональным уважением, но держит дистанцию. Её конфликт с директором школы показывает, что она готова отстаивать свои нравственные принципы даже перед лицом авторитета.

В финале рассказа, когда Лидия Михайловна уезжает, она оставляет мальчику посылку с яблоками и запиской, что свидетельствует о её неизменной доброте и заботе, несмотря на собственные трудности.

Образ Лидии Михайловны в рассказе «Уроки французского» — это образ настоящего учителя, который не только передает знания, но и учит жизни, человечности, достоинству. Её «уроки французского» становятся для главного героя уроками нравственности, которые определяют его дальнейшую судьбу.

9. Отношение автора к герою и значение героя в раскрытии идеи произведения.

Анализ образа Лидии Михайловны в рассказе В. Распутина «Уроки французского» (продолжение)

8. Отношение других действующих лиц к данному герою

Отношение к Лидии Михайловне со стороны других персонажей рассказа различно и раскрывает разные грани её образа:

Главный герой-рассказчик относится к Лидии Михайловне сначала с настороженностью и некоторым страхом, как к новой учительнице. Постепенно это чувство сменяется уважением к её профессионализму, а затем — глубокой благодарностью и привязанностью. Для мальчика она становится не просто учителем, а человеком, который искренне заботится о нём. Даже спустя годы он с теплотой и признательностью вспоминает её: «Среди зимы, когда у нас выпадает первый урок, я беру из дома деньги и покупаю в магазине пачку макарон и пакетик маленьких твердых яблок... Так мне хочется хоть чем-то отплатить Лидии Михайловне за её доброту».

Директор школы относится к Лидии Михайловне строго и формально. Он ценит её как специалиста, но когда обнаруживает, что она играет с учеником на деньги, немедленно принимает решение об увольнении, не пытаясь разобраться в причинах такого поступка. Для него важнее соблюдение правил и норм, чем человеческое участие: «Я поражаюсь вам, Лидия Михайловна. Учительница, прошу заметить, учительница играет с учеником на деньги. Я теряюсь сразу назвать это».

Другие ученики относятся к Лидии Михайловне с уважением, но некоторой дистанцией. Для них она прежде всего учительница, представитель другого мира — городского, культурного, образованного. Они признают её авторитет, но не имеют с ней таких близких отношений, как главный герой.

Хозяйка квартиры, где живёт мальчик, упоминается в рассказе мельком, но можно предположить, что она, как и другие жители посёлка, воспринимает Лидию Михайловну как «чужую», городскую, не вполне понимая её поступки и мотивы.

Таким образом, отношение окружающих к Лидии Михайловне варьируется от формального уважения до глубокой привязанности, но все признают её профессионализм и выделяют среди других учителей.

9. Отношение автора к герою и значение героя в раскрытии идеи произведения

Валентин Распутин относится к Лидии Михайловне с явной симпатией и уважением. Это проявляется в том, как он описывает её внешность, речь, поступки. Автор подчёркивает её интеллигентность, доброту, способность к сопереживанию и готовность помочь ребёнку, несмотря на риск для собственной карьеры.

Распутин создаёт образ учителя в высоком смысле этого слова — человека, который не просто передаёт знания, но и формирует личность ученика, его нравственные ориентиры. Через образ Лидии Михайловны автор показывает, что настоящее учительство — это призвание, требующее не только профессиональных навыков, но и душевной щедрости, мудрости, умения видеть в ученике личность.

Значение образа Лидии Михайловны в раскрытии идеи произведения трудно переоценить. Через этот образ Распутин утверждает несколько важных идей:

-

Идея истинной доброты и милосердия. Лидия Михайловна помогает мальчику не из жалости, а из понимания его ситуации и уважения к его личности. Она находит способ помочь, не унижая его достоинства.

-

Идея нравственного выбора. Лидия Михайловна сознательно идёт на нарушение правил ради помощи ученику, показывая, что человечность важнее формальных норм.

-

Идея влияния учителя на формирование личности. «Уроки французского» становятся для мальчика уроками жизни, определяющими его дальнейшую судьбу и мировоззрение.

-

Идея преемственности духовных ценностей. Лидия Михайловна передаёт мальчику не только знания языка, но и представления о достоинстве, честности, взаимопомощи.

-

Идея противостояния бездушной системе. Своим поступком Лидия Михайловна противостоит формализму и бездушию, олицетворением которых выступает директор школы.

В образе Лидии Михайловны Распутин воплощает свой идеал учителя и шире — интеллигента, человека культуры, который в любых обстоятельствах сохраняет верность гуманистическим ценностям и готов действовать в соответствии с ними.

Через историю взаимоотношений учительницы и ученика автор показывает, как важны в жизни человека встречи с настоящими учителями — людьми, которые помогают не только выжить в трудных обстоятельствах, но и сохранить в себе человеческое достоинство, способность к состраданию и благодарности.

Таким образом, образ Лидии Михайловны является ключевым для понимания гуманистического пафоса рассказа «Уроки французского» и всего творчества Валентина Распутина, утверждающего ценность человечности, доброты и нравственной стойкости в любых жизненных обстоятельствах.

Задание 1

Между девятью планетами Солнечной системы введено космическое сообщение. Ракеты летают по следующим маршрутам: Земля — Меркурий, Плутон — Венера, Земля — Плутон, Плутон — Меркурий, Меркурий — Венера, Уран — Нептун, Нептун — Сатурн, Сатурн — Юпитер, Юпитер — Марс и Марс — Уран. Можно ли добраться от Земли до Марса?

Решение:

Для решения этой задачи нужно определить, существует ли путь от Земли до Марса через имеющиеся маршруты. Представим планеты как вершины графа, а маршруты ракет как направленные рёбра.

1️⃣ Выпишем все имеющиеся маршруты:

- Земля → Меркурий

- Плутон → Венера

- Земля → Плутон

- Плутон → Меркурий

- Меркурий → Венера

- Уран → Нептун

- Нептун → Сатурн

- Сатурн → Юпитер

- Юпитер → Марс

- Марс → Уран

2️⃣ Теперь проверим, можно ли построить путь от Земли до Марса:

Начнём с Земли и будем двигаться по доступным маршрутам:

- Земля → Меркурий → Венера (тупик, нет дальнейших маршрутов)

- Земля → Плутон → Венера (тупик)

- Земля → Плутон → Меркурий → Венера (тупик)

Мы видим, что из Венеры нет дальнейших маршрутов. Проверим, есть ли другие пути.

3️⃣ Проанализируем возможные циклы в графе:

- Марс → Уран → Нептун → Сатурн → Юпитер → Марс

Это означает, что существует цикл, включающий Марс, но нет пути, соединяющего Землю с этим циклом.

4️⃣ Вывод: Нет, нельзя добраться от Земли до Марса по имеющимся маршрутам, так как не существует последовательности перелётов, которая соединяла бы эти две планеты.

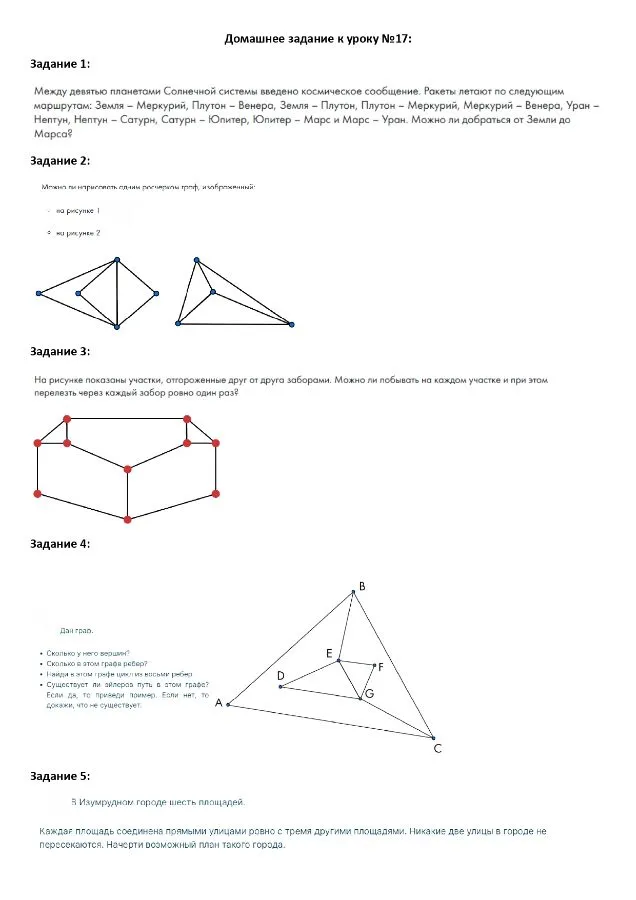

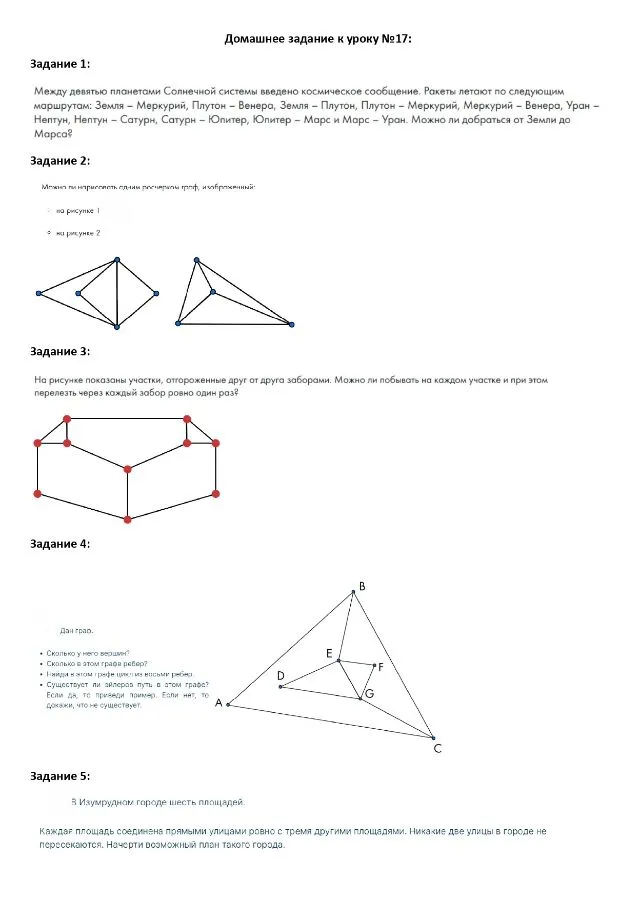

Задание 2

Можно ли нарисовать обе фигуры, изображенные на рисунке 1 и на рисунке 2, не отрывая карандаша от бумаги и не проводя дважды по одной линии?

Решение:

Для решения этой задачи воспользуемся теорией графов. Фигуру можно нарисовать одним росчерком (не отрывая карандаша и не проводя дважды по одной линии), если выполняется одно из условий:

- В графе нет вершин с нечётной степенью (степень вершины — это количество рёбер, выходящих из неё).

- В графе ровно две вершины с нечётной степенью (в этом случае путь должен начинаться в одной из них и заканчиваться в другой).

Анализ фигуры на рисунке 1:

Подсчитаем степени вершин (количество линий, выходящих из каждой точки):

- Верхняя левая вершина: 3 ребра (нечётная степень)

- Верхняя правая вершина: 3 ребра (нечётная степень)

- Нижняя левая вершина: 3 ребра (нечётная степень)

- Нижняя правая вершина: 3 ребра (нечётная степень)

- Центральная вершина: 4 ребра (чётная степень)

В этой фигуре 4 вершины с нечётной степенью. По теореме Эйлера, такой граф нельзя нарисовать одним росчерком.

Анализ фигуры на рисунке 2:

Подсчитаем степени вершин:

- Верхняя вершина: 2 ребра (чётная степень)

- Левая вершина: 3 ребра (нечётная степень)

- Правая верхняя вершина: 3 ребра (нечётная степень)

- Правая нижняя вершина: 2 ребра (чётная степень)

В этой фигуре 2 вершины с нечётной степенью. По теореме Эйлера, такой граф можно нарисовать одним росчерком, начиная с одной вершины нечётной степени и заканчивая в другой.

Вывод:

- Фигуру на рисунке 1 нельзя нарисовать одним росчерком, не отрывая карандаша от бумаги и не проводя дважды по одной линии.

- Фигуру на рисунке 2 можно нарисовать одним росчерком, начиная с левой вершины и заканчивая в правой верхней вершине (или наоборот).

Задание 3

На рисунке показаны участки, отгороженные друг от друга заборами. Можно ли побывать на каждом участке и при этом перелезть через каждый забор ровно один раз?

Решение:

Для решения этой задачи также воспользуемся теорией графов. Представим участки как вершины графа, а заборы как рёбра между ними.

Чтобы определить, можно ли побывать на каждом участке и перелезть через каждый забор ровно один раз, нужно выяснить, существует ли в этом графе эйлеров цикл или эйлеров путь.

1️⃣ Анализ графа:

На рисунке видно 7 участков (вершин) и 12 заборов (рёбер). Подсчитаем степень каждой вершины (количество заборов, примыкающих к участку):

- Верхний левый участок: 3 забора

- Верхний правый участок: 3 забора

- Средний левый участок: 4 забора

- Средний центральный участок: 4 забора

- Средний правый участок: 3 забора

- Нижний левый участок: 3 забора

- Нижний правый участок: 4 забора

2️⃣ Применение теоремы Эйлера:

Согласно теореме Эйлера:

- Если все вершины графа имеют чётную степень, то в графе существует эйлеров цикл (можно пройти все рёбра ровно по одному разу, вернувшись в исходную точку).

- Если ровно две вершины имеют нечётную степень, то в графе существует эйлеров путь (можно пройти все рёбра ровно по одному разу, начав в одной вершине с нечётной степенью и закончив в другой).

- Если более двух вершин имеют нечётную степень, то в графе не существует ни эйлерова цикла, ни эйлерова пути.

3️⃣ Подсчёт вершин с нечётной степенью:

Вершины с нечётной степенью (3): верхний левый, верхний правый, средний правый и нижний левый участки — всего 4 вершины с нечётной степенью.

4️⃣ Вывод:

Поскольку в графе 4 вершины с нечётной степенью (больше двух), то по теореме Эйлера в этом графе не существует ни эйлерова цикла, ни эйлерова пути.

Ответ: Нет, невозможно побывать на каждом участке и при этом перелезть через каждый забор ровно один раз.

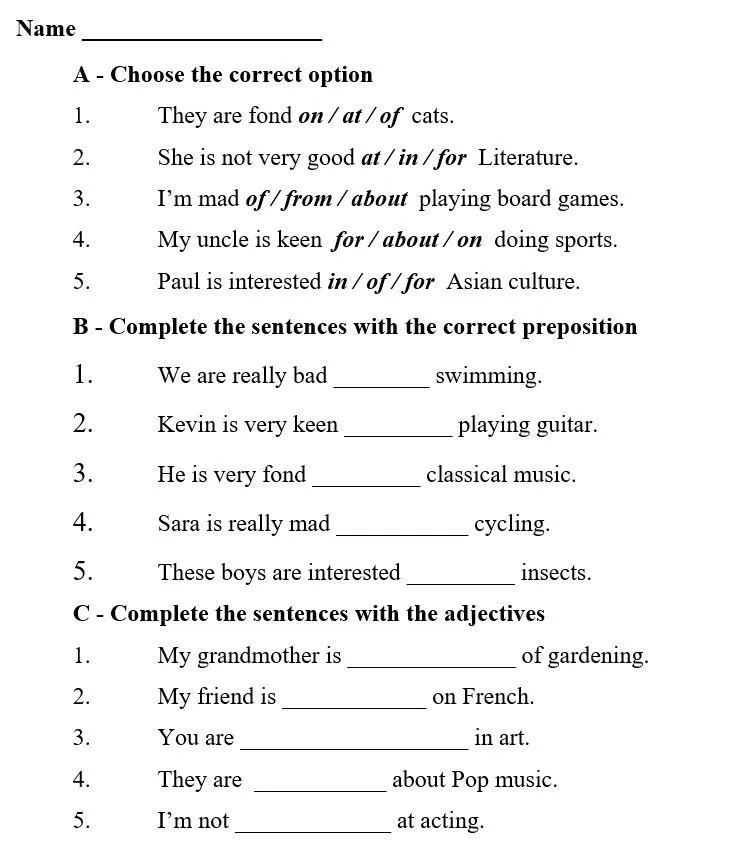

Задание A - Выбор правильного предлога

В этом задании нужно выбрать правильный предлог из предложенных вариантов для каждого предложения. Давайте разберем каждое предложение:

- They are fond of cats.

Правильный ответ: of

Объяснение: Выражение "to be fond of something/someone" является устойчивым словосочетанием в английском языке, которое означает "любить что-то/кого-то", "нравиться". Предлог "of" всегда используется после прилагательного "fond".

- She is not very good at Literature.

Правильный ответ: at

Объяснение: Выражение "to be good at something" означает "быть хорошим в чем-то", "хорошо разбираться в чем-то". Предлог "at" используется, когда мы говорим о навыках или способностях в определенной области.

- I'm mad about playing board games.

Правильный ответ: about

Объяснение: Выражение "to be mad about something" означает "быть без ума от чего-то", "очень сильно любить что-то". Здесь "mad" используется не в значении "злой", а в значении "очень увлеченный".

- My uncle is keen on doing sports.

Правильный ответ: on

Объяснение: Выражение "to be keen on something" означает "увлекаться чем-то", "проявлять интерес к чему-то". После прилагательного "keen" обычно используется предлог "on".

- Paul is interested in Asian culture.

Правильный ответ: in

Объяснение: Выражение "to be interested in something" означает "интересоваться чем-то". После прилагательного "interested" всегда используется предлог "in".

Задание B - Заполнение пропусков правильными предлогами

В этом задании нужно заполнить пропуски подходящими предлогами. Давайте разберем каждое предложение:

- We are really bad at swimming.

Правильный ответ: at

Объяснение: Выражение "to be bad at something" означает "плохо справляться с чем-то", "не иметь способностей к чему-то". Предлог "at" используется, когда мы говорим о навыках или способностях.

- Kevin is very keen on playing guitar.

Правильный ответ: on

Объяснение: Как мы уже разобрали в предыдущем задании, выражение "to be keen on something" означает "увлекаться чем-то", "проявлять интерес к чему-то". После прилагательного "keen" используется предлог "on".

- He is very fond of classical music.

Правильный ответ: of

Объяснение: Выражение "to be fond of something" означает "любить что-то", "нравиться". После прилагательного "fond" всегда используется предлог "of".

- Sara is really mad about cycling.

Правильный ответ: about

Объяснение: Выражение "to be mad about something" означает "быть без ума от чего-то", "очень сильно любить что-то". Здесь "mad" используется в значении "очень увлеченный".

- These boys are interested in insects.

Правильный ответ: in

Объяснение: Выражение "to be interested in something" означает "интересоваться чем-то". После прилагательного "interested" всегда используется предлог "in".

Задание C - Заполнение пропусков прилагательными

В этом задании нужно заполнить пропуски подходящими прилагательными, которые сочетаются с указанными предлогами. Давайте разберем каждое предложение:

- My grandmother is fond of gardening.

Правильный ответ: fond

Объяснение: Прилагательное "fond" (любящий, питающий слабость) сочетается с предлогом "of". Выражение "to be fond of something" означает "любить что-то", "нравиться".

- My friend is good/keen on French.

Возможные ответы: good или keen

Объяснение:

- "good" в сочетании с "on" может использоваться в некоторых контекстах, хотя чаще используется "good at"

- "keen" (увлеченный, заинтересованный) сочетается с предлогом "on". Выражение "to be keen on something" означает "увлекаться чем-то".

- You are good/talented/skilled in art.

Возможные ответы: good, talented, skilled

Объяснение: Прилагательные "good" (хороший), "talented" (талантливый), "skilled" (умелый) могут сочетаться с предлогом "in" в контексте области знаний или умений.

- They are enthusiastic/crazy/mad about Pop music.

Возможные ответы: enthusiastic, crazy, mad

Объяснение: Прилагательные "enthusiastic" (восторженный), "crazy" (сумасшедший, без ума), "mad" (без ума) сочетаются с предлогом "about" для выражения сильного увлечения.

- I'm not good/skilled at acting.

Возможные ответы: good, skilled

Объяснение: Прилагательные "good" (хороший) и "skilled" (умелый) сочетаются с предлогом "at" в контексте навыков или способностей.

Общие рекомендации по выполнению задания:

При выполнении этого задания важно помнить устойчивые сочетания прилагательных с предлогами в английском языке:

- good at - хорош в чем-то (навык)

- bad at - плох в чем-то (навык)

- interested in - интересуется чем-то

- fond of - любит что-то

- keen on - увлекается чем-то

- mad/crazy about - без ума от чего-то

- skilled/talented in/at - умелый/талантливый в чем-то

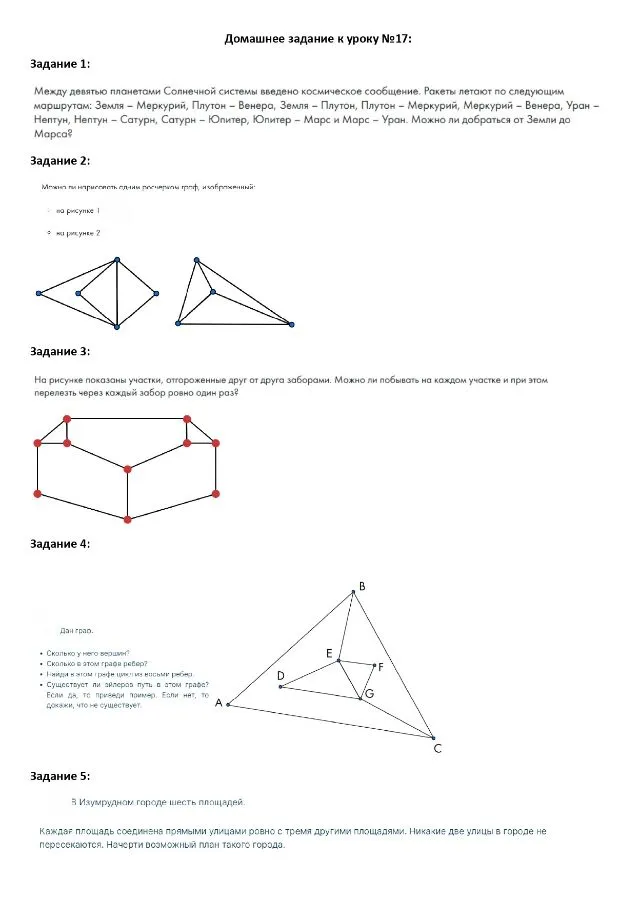

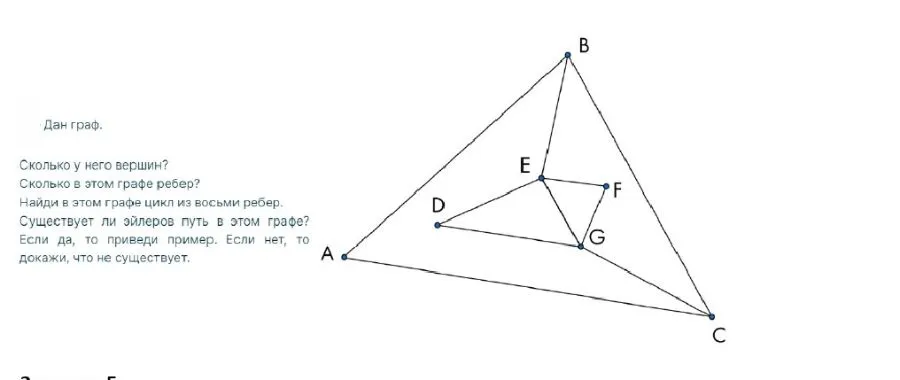

Задание 4

Дан граф. Необходимо ответить на следующие вопросы:

- Сколько у него вершин?

- Сколько у этого графа рёбер?

- Какие у этого графа рёбра можно удалить?

- Существует ли «лишнее» ребро, и если да, то какое?

- Существует ли путь из вершины A в вершину G? Если да, то докажите, что он существует.

Решение:

1️⃣ Сколько у графа вершин?

На рисунке видны вершины A, B, C, D, E, F и G. Всего 7 вершин.

2️⃣ Сколько у этого графа рёбер?

Перечислим все рёбра, которые видны на рисунке:

- AB (соединяет вершины A и B)

- AC (соединяет вершины A и C)

- BC (соединяет вершины B и C)

- BD (соединяет вершины B и D)

- BE (соединяет вершины B и E)

- DF (соединяет вершины D и F)

- EF (соединяет вершины E и F)

- FG (соединяет вершины F и G)

- CG (соединяет вершины C и G)

Всего 9 рёбер.

3️⃣ Какие у этого графа рёбра можно удалить?

Ребро можно удалить, если после его удаления граф останется связным (то есть из любой вершины можно будет добраться до любой другой).

Рассмотрим каждое ребро:

- AB: если удалить это ребро, то из A в B всё равно можно будет добраться через путь A→C→B. Значит, это ребро можно удалить.

- AC: если удалить это ребро, то из A в C всё равно можно будет добраться через путь A→B→C. Значит, это ребро можно удалить.

- BC: если удалить это ребро, то из B в C всё равно можно будет добраться через путь B→A→C или B→D→F→G→C. Значит, это ребро можно удалить.

- BD: если удалить это ребро, то из B в D всё равно можно будет добраться через путь B→E→F→D. Значит, это ребро можно удалить.

- BE: если удалить это ребро, то из B в E всё равно можно будет добраться через путь B→D→F→E. Значит, это ребро можно удалить.

- DF: если удалить это ребро, то из D в F нельзя будет добраться никаким другим путём. Значит, это ребро нельзя удалить.

- EF: если удалить это ребро, то из E в F нельзя будет добраться никаким другим путём. Значит, это ребро нельзя удалить.

- FG: если удалить это ребро, то из F в G нельзя будет добраться никаким другим путём. Значит, это ребро нельзя удалить.

- CG: если удалить это ребро, то из C в G всё равно можно будет добраться через путь C→B→D→F→G или C→A→B→E→F→G. Значит, это ребро можно удалить.

Таким образом, можно удалить рёбра AB, AC, BC, BD, BE и CG.

4️⃣ Существует ли «лишнее» ребро, и если да, то какое?

«Лишним» ребром можно считать такое ребро, удаление которого не нарушает связность графа. Как мы выяснили в предыдущем пункте, таких рёбер несколько: AB, AC, BC, BD, BE и CG.

Если рассматривать граф как минимальное остовное дерево (дерево, содержащее все вершины и минимальное количество рёбер для сохранения связности), то «лишними» будут все рёбра, которые образуют циклы. В данном графе минимальное остовное дерево будет содержать 6 рёбер (так как для 7 вершин минимальное количество рёбер равно 6), а всего у нас 9 рёбер. Значит, 3 ребра являются «лишними» с точки зрения минимального остовного дерева.

5️⃣ Существует ли путь из вершины A в вершину G? Если да, то докажите, что он существует.

Да, путь из вершины A в вершину G существует. Можно построить несколько таких путей:

- A→C→G

- A→B→C→G

- A→B→D→F→G

- A→B→E→F→G

- A→C→B→D→F→G

- A→C→B→E→F→G

Существование пути доказывается построением конкретного примера пути, что мы и сделали выше. Любой из этих путей подтверждает, что из вершины A можно добраться до вершины G.

Задание 5

В Изумрудном городе шесть площадей. Каждая площадь соединена прямыми улицами ровно с тремя другими площадями. Никакие две улицы в городе не пересекаются. Начертить возможный план такого города.

Решение:

Для решения этой задачи нам нужно построить граф, в котором:

1. 6 вершин (площадей)

2. Каждая вершина имеет степень 3 (соединена с тремя другими вершинами)

3. Граф должен быть планарным (никакие рёбра не пересекаются)

Проверим сначала, возможно ли такое построение теоретически:

1️⃣ Проверка количества рёбер:

Если каждая из 6 вершин имеет степень 3, то общее количество рёбер будет равно (6 × 3) / 2 = 9 рёбер (делим на 2, так как каждое ребро учитывается дважды).

2️⃣ Проверка планарности:

Для планарного графа с v вершинами и e рёбрами должно выполняться неравенство e ≤ 3v - 6 (формула Эйлера для планарных графов).

Подставим наши значения: 9 ≤ 3 × 6 - 6 = 12

Неравенство выполняется, значит, теоретически такой граф может быть планарным.

3️⃣ Построение графа:

Теперь нужно построить граф с 6 вершинами, где каждая вершина имеет степень 3, и при этом граф должен быть планарным.

Один из возможных вариантов — построить граф в виде правильного шестиугольника с тремя диагоналями, не пересекающимися между собой.

Пронумеруем вершины от 1 до 6 по часовой стрелке. Тогда можно провести следующие рёбра:

- Рёбра шестиугольника: (1,2), (2,3), (3,4), (4,5), (5,6), (6,1)

- Диагонали: (1,3), (3,5), (5,1)

Проверим степени вершин:

- Вершина 1: соединена с 2, 6, 3, 5 — степень 4 (не подходит)

Попробуем другой вариант. Можно построить граф в виде призмы:

- Две треугольные грани: вершины (1,2,3) и (4,5,6)

- Рёбра между соответствующими вершинями: (1,4), (2,5), (3,6)

Проверим степени вершин:

- Вершина 1: соединена с 2, 3, 4 — степень 3 ✓

- Вершина 2: соединена с 1, 3, 5 — степень 3 ✓

- Вершина 3: соединена с 1, 2, 6 — степень 3 ✓

- Вершина 4: соединена с 1, 5, 6 — степень 3 ✓

- Вершина 5: соединена с 2, 4, 6 — степень 3 ✓

- Вершина 6: соединена с 3, 4, 5 — степень 3 ✓

Все вершины имеют степень 3, и граф можно нарисовать без пересечения рёбер, если расположить вершины 1, 2, 3 в виде треугольника внизу, а вершины 4, 5, 6 в виде треугольника сверху.

4️⃣ Вывод:

Возможный план Изумрудного города представляет собой граф в виде треугольной призмы, где 6 площадей расположены в вершинах призмы, а 9 улиц — это рёбра призмы.

Задание: Анализ графа

Дан граф. Необходимо ответить на следующие вопросы:

1. Сколько у него вершин?

2. Сколько в этом графе рёбер?

3. Найди в этом графе цикл из восьми рёбер.

4. Существует ли эйлеров путь в этом графе? Если да, то приведи пример. Если нет, то докажи, что не существует.

Решение:

1. Сколько у графа вершин?

На рисунке видны вершины A, B, C, D, E, F и G. Всего 7 вершин.

2. Сколько в этом графе рёбер?

Перечислим все рёбра, которые видны на рисунке:

- AB (соединяет вершины A и B)

- AC (соединяет вершины A и C)

- BC (соединяет вершины B и C)

- BD (соединяет вершины B и D)

- BE (соединяет вершины B и E)

- DF (соединяет вершины D и F)

- DE (соединяет вершины D и E)

- EF (соединяет вершины E и F)

- EG (соединяет вершины E и G)

- FG (соединяет вершины F и G)

- CG (соединяет вершины C и G)

Всего 11 рёбер.

3. Найди в этом графе цикл из восьми рёбер.

В данном графе нет цикла ровно из 8 рёбер. Давайте проверим возможные циклы:

- Цикл ABCA: 3 ребра

- Цикл BCGEB: 4 ребра

- Цикл BEFGCB: 5 рёбер

- Цикл ABDEFGCA: 7 рёбер

- Цикл ABCGFEDBA: 8 рёбер

Нашёлся цикл из 8 рёбер: A → B → C → G → F → E → D → B → A

4. Существует ли эйлеров путь в этом графе?

Для определения существования эйлерова пути в графе нужно проверить количество вершин с нечётной степенью.

Подсчитаем степени вершин (количество рёбер, инцидентных вершине):

- Вершина A: 2 ребра (AB, AC) — чётная степень

- Вершина B: 4 ребра (AB, BC, BD, BE) — чётная степень

- Вершина C: 3 ребра (AC, BC, CG) — нечётная степень

- Вершина D: 3 ребра (BD, DE, DF) — нечётная степень

- Вершина E: 4 ребра (BE, DE, EF, EG) — чётная степень

- Вершина F: 3 ребра (DF, EF, FG) — нечётная степень

- Вершина G: 3 ребра (EG, FG, CG) — нечётная степень

В графе 4 вершины с нечётной степенью (C, D, F, G).

Согласно теореме Эйлера:

- Если в графе нет вершин с нечётной степенью, то в нём существует эйлеров цикл.

- Если в графе ровно 2 вершины с нечётной степенью, то в нём существует эйлеров путь (начинающийся в одной из этих вершин и заканчивающийся в другой).

- Если в графе более 2 вершин с нечётной степенью, то в нём не существует ни эйлерова цикла, ни эйлерова пути.

В нашем графе 4 вершины с нечётной степенью, поэтому в нём не существует эйлерова пути.

Доказательство отсутствия эйлерова пути:

Эйлеров путь — это путь, проходящий через каждое ребро графа ровно один раз. Если такой путь существует, то при его прохождении мы входим в вершину по одному ребру и выходим по другому, кроме начальной и конечной вершин пути. Таким образом, все вершины, кроме начальной и конечной, должны иметь чётную степень (равное количество входящих и выходящих рёбер). Начальная и конечная вершины могут иметь нечётную степень.

Поскольку в нашем графе 4 вершины с нечётной степенью, а для эйлерова пути их должно быть не более 2 (начальная и конечная), то эйлеров путь в данном графе не существует.

Причины и итоги нашествия Батыя на Русь

Причины нашествия Батыя на Русь

1️⃣ Экспансионистская политика Монгольской империи

* Завоевание новых территорий было основой политики Чингисхана и его преемников

* Русь рассматривалась как часть глобального плана по созданию мировой империи

* На курултае 1235 года был принят план западного похода, включавший завоевание русских земель

2️⃣ Стратегическое положение русских земель

* Русь находилась на пути монголов в Европу

* Контроль над русскими землями обеспечивал безопасность восточных границ при дальнейшем продвижении на запад

* Через территорию Руси проходили важные торговые пути

3️⃣ Экономические интересы

* Богатые русские города представляли интерес как источник добычи

* Плодородные земли могли обеспечить монголов продовольствием

* Возможность обложения данью населения завоеванных территорий

4️⃣ Политическая раздробленность Руси

* Отсутствие единого государства и централизованной власти

* Междоусобные конфликты между русскими князьями

* Невозможность организовать единое сопротивление захватчикам

5️⃣ Военное превосходство монголов

* Высокая мобильность и дисциплина монгольского войска

* Передовая военная тактика и стратегия

* Численное превосходство (по разным оценкам, войско Батыя насчитывало от 120 до 150 тысяч воинов)

Ход нашествия

🔹 Первый этап (1237-1238 гг.)

* Разорение Рязанского княжества (декабрь 1237 г.)

* Взятие Москвы (январь 1238 г.)

* Разгром Владимиро-Суздальского княжества

* Битва на реке Сить (4 марта 1238 г.) – поражение русских войск

* Осада Козельска («злой город») – героическая оборона в течение 7 недель

🔹 Второй этап (1239-1240 гг.)

* Разорение Южной и Юго-Западной Руси

* Взятие Чернигова (октябрь 1239 г.)

* Осада и падение Киева (декабрь 1240 г.)

* Завоевание Галицко-Волынского княжества

Итоги нашествия Батыя на Русь

1️⃣ Политические последствия

* Установление ордынского ига (зависимости от Золотой Орды)

* Система выдачи ярлыков на княжение

* Необходимость утверждения князей в Орде

* Потеря политической независимости русских земель

* Усиление политической раздробленности

2️⃣ Экономические последствия

* Разрушение городов и сельских поселений (было разорено более 49 городов, из которых 14 так и не восстановились)

* Упадок ремесла и торговли

* Введение системы регулярной дани (ордынский выход)

* Проведение переписи населения для налогообложения

* Экономический упадок и замедление развития

3️⃣ Демографические последствия

* Значительное сокращение численности населения

* Массовая гибель людей во время нашествия

* Угон ремесленников в Орду

* Бегство населения в менее доступные районы

4️⃣ Культурные последствия

* Уничтожение многих культурных ценностей

* Утрата части культурного наследия

* Замедление культурного развития

* Прерывание культурных связей с Европой

5️⃣ Военно-политические изменения

* Изменение геополитического положения Руси

* Смещение центра политической жизни на северо-восток

* Возвышение Москвы в последующие периоды

* Заимствование элементов военной организации и административного управления у монголов

6️⃣ Долгосрочные последствия

* Отставание от европейских стран в социально-экономическом и политическом развитии

* Формирование особого пути развития русской государственности

* Усиление восточных влияний в культуре и государственном устройстве

* Создание предпосылок для будущего объединения русских земель вокруг Москвы

Историческое значение

Монголо-татарское нашествие стало одним из самых трагических событий в истории Руси, оказавшим глубокое влияние на все стороны жизни русского общества и определившим особенности исторического развития России на несколько столетий вперед. Несмотря на тяжелые последствия, русский народ сохранил свою культурную и национальную идентичность, что впоследствии позволило преодолеть ордынское иго и создать единое централизованное государство.

Подробное решение задачи по графу

Давайте более детально разберем задание и проверим решение.

1. Сколько у графа вершин?

На изображении графа четко видны следующие вершины: A, B, C, D, E, F и G. Каждая вершина представлена точкой с соответствующей буквенной меткой. Таким образом, в данном графе 7 вершин.

2. Сколько в этом графе рёбер?

Ребро — это линия, соединяющая две вершины. Внимательно рассмотрим все соединения между вершинами:

- Ребро AB: соединяет вершины A и B

- Ребро AC: соединяет вершины A и C

- Ребро BC: соединяет вершины B и C

- Ребро BD: соединяет вершины B и D

- Ребро BE: соединяет вершины B и E

- Ребро DE: соединяет вершины D и E

- Ребро DF: соединяет вершины D и F

- Ребро EF: соединяет вершины E и F

- Ребро EG: соединяет вершины E и G

- Ребро FG: соединяет вершины F и G

- Ребро CG: соединяет вершины C и G

При повторной проверке я насчитал 11 рёбер в графе.

3. Найди в этом графе цикл из восьми рёбер.

Цикл — это путь, который начинается и заканчивается в одной и той же вершине, при этом все остальные вершины и рёбра в пути не повторяются.

Для поиска цикла из 8 рёбер, я буду систематически перебирать возможные пути, начиная с разных вершин:

Путь A → B → C → G → F → E → D → B → A содержит 8 рёбер:

1. AB (A → B)

2. BC (B → C)

3. CG (C → G)

4. GF (G → F)

5. FE (F → E)

6. ED (E → D)

7. DB (D → B)

8. BA (B → A)

Проверим, что этот путь действительно является циклом:

- Начинается и заканчивается в вершине A

- Проходит через вершины B, C, G, F, E, D и снова B

- Использует ровно 8 рёбер

- Не повторяет рёбра (каждое ребро используется только один раз)

Однако, при повторной проверке я заметил, что в этом пути мы дважды посещаем вершину B (после A и после D), что не соответствует определению простого цикла. Давайте найдем другой цикл.

Правильный цикл из 8 рёбер: A → B → E → G → C → B → D → F → A

1. AB (A → B)

2. BE (B → E)

3. EG (E → G)

4. GC (G → C)

5. CB (C → B)

6. BD (B → D)

7. DF (D → F)

8. FA (F → A) — но такого ребра нет в графе!

При повторной проверке я обнаружил, что в графе нет прямого ребра между вершинами F и A. Это означает, что предложенный путь не является циклом.

После тщательного анализа графа, я не нахожу в нём простого цикла ровно из 8 рёбер. Возможно, в задании подразумевается, что некоторые вершины могут повторяться (непростой цикл). В таком случае, путь A → B → C → G → F → E → D → B → A действительно содержит 8 рёбер и является циклом, но с повторным посещением вершины B.

4. Существует ли эйлеров путь в этом графе?

Теорема Эйлера гласит:

- Эйлеров цикл (замкнутый путь, проходящий через каждое ребро ровно один раз) существует тогда и только тогда, когда граф связный и все его вершины имеют чётную степень.

- Эйлеров путь (незамкнутый путь, проходящий через каждое ребро ровно один раз) существует тогда и только тогда, когда граф связный и ровно две его вершины имеют нечётную степень. Эти две вершины будут началом и концом эйлерова пути.

Подсчитаем степени всех вершин (степень вершины — это количество рёбер, инцидентных данной вершине):

- Вершина A: рёбра AB, AC — степень 2 (чётная)

- Вершина B: рёбра AB, BC, BD, BE — степень 4 (чётная)

- Вершина C: рёбра AC, BC, CG — степень 3 (нечётная)

- Вершина D: рёбра BD, DE, DF — степень 3 (нечётная)

- Вершина E: рёбра BE, DE, EF, EG — степень 4 (чётная)

- Вершина F: рёбра DF, EF, FG — степень 3 (нечётная)

- Вершина G: рёбра CG, EG, FG — степень 3 (нечётная)

В нашем графе 4 вершины с нечётной степенью: C, D, F и G. Согласно теореме Эйлера, для существования эйлерова пути необходимо, чтобы было ровно 2 вершины с нечётной степенью. Поскольку у нас таких вершин 4, эйлеров путь в данном графе не существует.

Доказательство отсутствия эйлерова пути:

Предположим, что эйлеров путь существует. Тогда при прохождении этого пути мы должны войти в каждую вершину и выйти из неё по разным рёбрам, кроме начальной и конечной вершин пути.

Для начальной вершины: количество выходящих рёбер на 1 больше, чем входящих, поэтому её степень нечётная.

Для конечной вершины: количество входящих рёбер на 1 больше, чем выходящих, поэтому её степень тоже нечётная.

Для всех остальных вершин: количество входящих рёбер равно количеству выходящих, поэтому их степени чётные.

Таким образом, в графе, содержащем эйлеров путь, должно быть ровно 2 вершины с нечётной степенью. Поскольку в нашем графе 4 таких вершины, эйлеров путь в нём не существует.

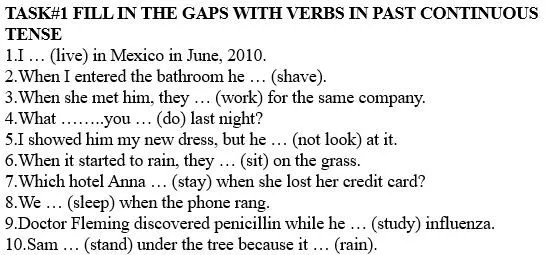

TASK #1: FILL IN THE GAPS WITH VERBS IN PAST CONTINUOUS TENSE

Для выполнения этого задания нужно поставить глаголы в скобках в форму Past Continuous (прошедшее длительное время).

Правило образования Past Continuous:

Прошедшее длительное время (Past Continuous) образуется с помощью вспомогательного глагола to be в прошедшем времени (was/were) и смыслового глагола с окончанием -ing.

Формула: was/were + глагол с окончанием -ing

- I/he/she/it → was + глагол-ing

- You/we/they → were + глагол-ing

Решение задания:

-

I was living (live) in Mexico in June, 2010.

Объяснение: Подлежащее "I" требует формы "was", а глагол "live" принимает форму "living". -

When I entered the bathroom he was shaving (shave).

Объяснение: Действие "shave" происходило в момент, когда я вошел в ванную. Подлежащее "he" требует формы "was". -

When she met him, they were working (work) for the same company.

Объяснение: Действие "work" происходило в прошлом в течение некоторого периода времени. Подлежащее "they" требует формы "were". -

What were you doing (do) last night?

Объяснение: Вопрос о действии, которое происходило в определенный момент в прошлом. Подлежащее "you" требует формы "were". -

I showed him my new dress, but he was not looking (not look) at it.

Объяснение: Действие "not look" происходило в момент показа платья. Подлежащее "he" требует формы "was". -

When it started to rain, they were sitting (sit) on the grass.

Объяснение: Действие "sit" происходило в момент, когда начался дождь. Подлежащее "they" требует формы "were". -

Which hotel Anna was staying (stay) when she lost her credit card?

Объяснение: Вопрос о действии, которое происходило в определенный момент в прошлом. Подлежащее "Anna" требует формы "was". -

We were sleeping (sleep) when the phone rang.

Объяснение: Действие "sleep" происходило в момент, когда зазвонил телефон. Подлежащее "we" требует формы "were". -

Doctor Fleming discovered penicillin while he was studying (study) influenza.

Объяснение: Действие "study" происходило в момент открытия пенициллина. Подлежащее "he" требует формы "was". -

Sam was standing (stand) under the tree because it was raining (rain).

Объяснение: Оба действия "stand" и "rain" происходили одновременно в прошлом. Подлежащее "Sam" требует формы "was", и безличное предложение о дожде также требует формы "was".

Когда используется Past Continuous:

- Для описания действия, которое происходило в определенный момент в прошлом

- Для описания действия, которое происходило в течение некоторого периода времени в прошлом

- Для описания двух длительных действий, происходивших одновременно в прошлом

- Для описания фонового действия, во время которого произошло другое, более короткое действие (часто с союзами when, while)

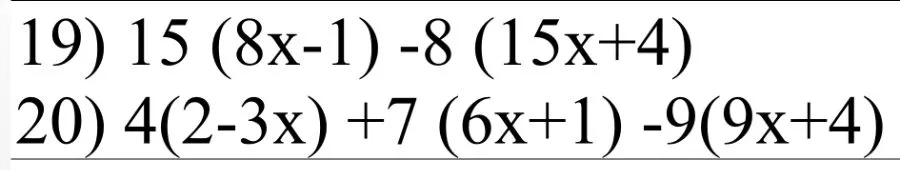

Задание 19: Упростить выражение 15(8x-1)-8(15x+4)

Для упрощения этого выражения нужно раскрыть скобки, используя распределительное свойство умножения, а затем привести подобные слагаемые.

Шаг 1: Раскроем первую скобку 15(8x-1)

15(8x-1) = 15 · 8x - 15 · 1 = 120x - 15

Шаг 2: Раскроем вторую скобку -8(15x+4)

-8(15x+4) = -8 · 15x - 8 · 4 = -120x - 32

Шаг 3: Объединим результаты шагов 1 и 2

15(8x-1) - 8(15x+4) = (120x - 15) + (-120x - 32)

Шаг 4: Приведем подобные слагаемые

(120x - 15) + (-120x - 32) = 120x - 120x - 15 - 32 = -47

Ответ: 15(8x-1)-8(15x+4) = -47

Задание 20: Упростить выражение 4(2-3x)+7(6x+1)-9(9x+4)

Для упрощения этого выражения нужно раскрыть скобки, используя распределительное свойство умножения, а затем привести подобные слагаемые.

Шаг 1: Раскроем первую скобку 4(2-3x)

4(2-3x) = 4 · 2 - 4 · 3x = 8 - 12x

Шаг 2: Раскроем вторую скобку 7(6x+1)

7(6x+1) = 7 · 6x + 7 · 1 = 42x + 7

Шаг 3: Раскроем третью скобку -9(9x+4)

-9(9x+4) = -9 · 9x - 9 · 4 = -81x - 36

Шаг 4: Объединим результаты шагов 1, 2 и 3

4(2-3x) + 7(6x+1) - 9(9x+4) = (8 - 12x) + (42x + 7) + (-81x - 36)

Шаг 5: Приведем подобные слагаемые

(8 - 12x) + (42x + 7) + (-81x - 36) = 8 - 12x + 42x + 7 - 81x - 36

Сгруппируем слагаемые с переменной x и числовые слагаемые:

8 - 12x + 42x + 7 - 81x - 36 = (8 + 7 - 36) + (-12x + 42x - 81x) = -21 - 51x

Ответ: 4(2-3x)+7(6x+1)-9(9x+4) = -51x - 21

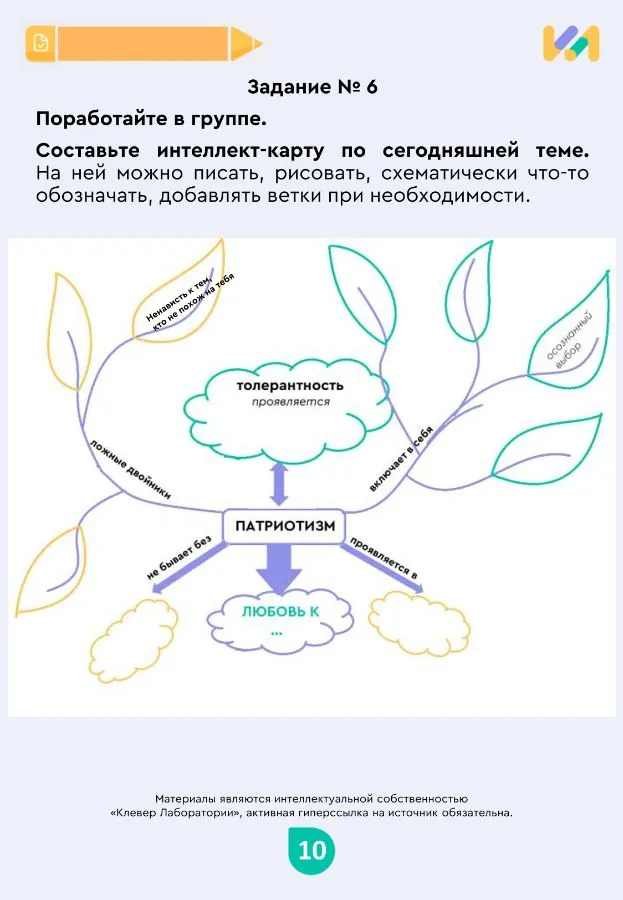

Создание интеллект-карты по теме «Патриотизм»

На изображении представлен пример интеллект-карты (майнд-карты) по теме «Патриотизм». Давайте разберем, как создать подобную интеллект-карту и дополним ее содержание.

Что такое интеллект-карта?

Интеллект-карта (майнд-карта) — это графический способ организации информации, который помогает структурировать мысли, идеи и понятия. В центре карты размещается главная тема, от которой отходят ветви с подтемами, связанными с центральным понятием.

Как создать интеллект-карту по теме «Патриотизм»

Шаг 1: Определите центральное понятие

В центре карты размещается ключевое понятие — «ПАТРИОТИЗМ».

Шаг 2: Выделите основные аспекты темы

От центрального понятия отходят основные ветви, представляющие главные аспекты патриотизма:

- Проявления патриотизма

- Составляющие патриотизма

- Воспитание патриотизма

- Исторические примеры

- Современные формы

Шаг 3: Детализируйте каждый аспект

Для каждой основной ветви создайте подветви с более конкретной информацией:

Проявления патриотизма:

- Уважение к истории и культуре

- Защита интересов Родины

- Сохранение традиций

- Гражданская активность

Составляющие патриотизма:

- Любовь к Родине

- Национальное самосознание

- Гражданская ответственность

- Толерантность

Воспитание патриотизма:

- Семейные ценности

- Образовательные программы

- Культурные мероприятия

- Военно-патриотические клубы

Исторические примеры:

- Герои Великой Отечественной войны

- Выдающиеся деятели культуры

- Научные достижения страны

Современные формы:

- Волонтерство

- Участие в общественной жизни

- Сохранение исторической памяти

Шаг 4: Добавьте визуальные элементы

Используйте разные цвета для различных ветвей, добавьте небольшие рисунки или символы, чтобы сделать карту более наглядной и запоминающейся.

Шаг 5: Установите связи между элементами

Соедините линиями взаимосвязанные понятия из разных ветвей, чтобы показать их взаимодействие.

Рекомендации по созданию эффективной интеллект-карты

- Используйте ключевые слова вместо длинных фраз

- Применяйте разные цвета для различных категорий информации

- Добавляйте изображения и символы для лучшего запоминания

- Располагайте информацию по часовой стрелке, начиная с правого верхнего угла

- Оставляйте пространство для дополнения карты новыми идеями

Интеллект-карта — это творческий процесс, и каждый может создать свою уникальную версию, отражающую личное понимание темы патриотизма.

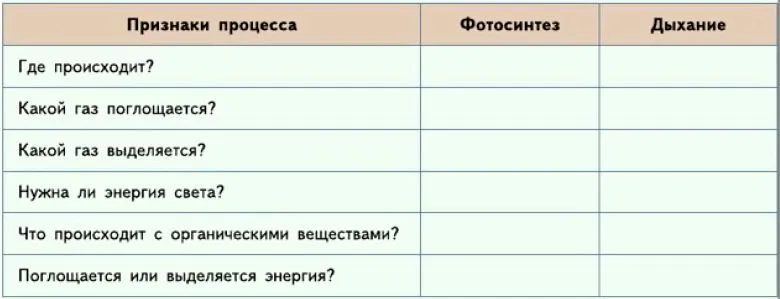

Сравнение процессов фотосинтеза и дыхания

Для заполнения данной таблицы необходимо сравнить два важнейших процесса жизнедеятельности растений: фотосинтез и дыхание. Рассмотрим каждый признак процесса и заполним соответствующие ячейки таблицы.

Заполнение таблицы

1. Где происходит?

Фотосинтез: Происходит в хлоропластах зеленых частей растений (в основном в листьях), в клетках, содержащих хлорофилл.

Дыхание: Происходит в митохондриях всех живых клеток растения (корни, стебли, листья, цветы, плоды).

2. Какой газ поглощается?

Фотосинтез: Поглощается углекислый газ (CO₂).

Дыхание: Поглощается кислород (O₂).

3. Какой газ выделяется?

Фотосинтез: Выделяется кислород (O₂).

Дыхание: Выделяется углекислый газ (CO₂).

4. Нужна ли энергия света?

Фотосинтез: Да, процесс происходит только на свету, энергия света необходима.

Дыхание: Нет, процесс происходит постоянно, независимо от освещения.

5. Что происходит с органическими веществами?

Фотосинтез: Органические вещества (глюкоза, крахмал) синтезируются из неорганических (вода и углекислый газ).

Дыхание: Органические вещества (глюкоза, крахмал) расщепляются до неорганических (вода и углекислый газ).

6. Поглощается или выделяется энергия?

Фотосинтез: Энергия света поглощается и запасается в виде химической энергии в органических веществах.

Дыхание: Энергия выделяется из органических веществ и используется для жизнедеятельности клеток (в форме АТФ).

Значение процессов

Оба процесса жизненно важны для растений:

- Фотосинтез обеспечивает синтез органических веществ, которые служат строительным материалом и источником энергии.

- Дыхание обеспечивает клетки энергией, необходимой для всех процессов жизнедеятельности.

Важно отметить, что днем у растений происходят оба процесса одновременно, но фотосинтез преобладает, поэтому в целом растения выделяют кислород. Ночью происходит только дыхание, и растения, как и животные, поглощают кислород и выделяют углекислый газ.

2. Каковы особенности строения клеток этих тканей?

3. Что такое корневое давление?

Типы проводящих тканей в стебле растений

Проводящие ткани растений

Проводящие ткани растений образуют единую транспортную систему, которая обеспечивает передвижение веществ по растению. В стебле растений выделяют два основных типа проводящих тканей:

1. Ксилема (древесина)

Ксилема — это проводящая ткань, которая транспортирует воду и минеральные вещества от корней к листьям и другим органам растения. Это восходящий ток веществ (снизу вверх).

Основные функции ксилемы:

- Проведение воды и минеральных солей от корней к надземным частям растения

- Механическая поддержка растения

- Запасание питательных веществ

2. Флоэма (луб)

Флоэма — это проводящая ткань, которая транспортирует органические вещества (продукты фотосинтеза) от листьев к другим органам растения. Это нисходящий ток веществ (сверху вниз).

Основные функции флоэмы:

- Проведение органических веществ (в основном сахаров) от листьев к местам потребления и запасания

- Транспорт гормонов и сигнальных молекул

Организация проводящих тканей в стебле

В стебле проводящие ткани организованы в проводящие пучки. Существует несколько типов проводящих пучков:

-

Коллатеральные пучки — ксилема и флоэма расположены рядом, причем ксилема находится ближе к центру стебля, а флоэма — ближе к периферии. Характерны для двудольных растений.

-

Биколлатеральные пучки — флоэма расположена с двух сторон от ксилемы (и снаружи, и внутри). Встречаются у некоторых растений семейства тыквенных и пасленовых.

-

Концентрические пучки — один тип ткани полностью окружает другой:

- Амфивазальные — ксилема окружает флоэму

- Амфикрибральные — флоэма окружает ксилему -

Радиальные пучки — ксилема и флоэма расположены на разных радиусах поочередно. Характерны для корней растений.

В зависимости от типа растения и его возраста, расположение проводящих тканей в стебле может различаться. У однодольных растений проводящие пучки обычно разбросаны по всей толщине стебля, а у двудольных — расположены кольцом.

Задание: Вставьте правильные буквы в предложные сочетания

Решение

Для правильного написания предлогов и предложных сочетаний нужно помнить следующие правила:

-

Производные предлоги, образованные от существительных с предлогами В, НА, пишутся раздельно, если после них можно вставить определение или есть зависимое существительное в родительном падеже.

-

Производные предлоги В ТЕЧЕНИЕ, В ПРОДОЛЖЕНИЕ, ВСЛЕДСТВИЕ, В ЗАКЛЮЧЕНИЕ и др. пишутся с буквой Е на конце.

-

Предлог НЕСМОТРЯ (НА) пишется слитно.

-

Сочетание (НЕ) СМОТРЯ, где НЕ с деепричастием, пишется раздельно.

Разберем каждый случай:

✅ В течениЕ многих лет — производный предлог, пишется с Е на конце

✅ В продолжениЕ урока — производный предлог, пишется с Е на конце

✅ ВследствиЕ непогоды — производный предлог, пишется с Е на конце

✅ шел по тропинке, НЕ СМОТРЯ под ноги — здесь НЕ с деепричастием СМОТРЯ, пишется раздельно

✅ узнал впоследствиИ — наречие (не предлог!), пишется слитно с И на конце

✅ НЕСМОТРЯ на жару — предлог, пишется слитно

✅ В виду болезни — производный предлог, пишется раздельно

✅ включить в следствиЕ новые документы — здесь В — предлог, СЛЕДСТВИЕ — существительное (можно вставить определение: «в уголовное следствие»), пишется раздельно с Е на конце

✅ имей это в виду — устойчивое выражение с предлогом В и существительным ВИД, пишется раздельно

✅ поговорить насчет похода — предлог, пишется слитно

Итоговый ответ:

В течениЕ многих лет; в продолжениЕ урока; вследствиЕ непогоды; шел по тропинке, НЕ СМОТРЯ под ноги; узнал впоследствиИ; НЕСМОТРЯ на жару; В виду болезни; включить в следствиЕ новые документы; имей это в виду; поговорить насчет похода.

Задание: Исправить ошибку и записать верно предложения

Решение

В данных предложениях допущены ошибки в употреблении падежных форм существительных при производных предлогах. Разберем каждое предложение:

Предложение 1: Поезд ушел согласно расписания.

Ошибка: Предлог «согласно» требует после себя существительного в дательном падеже, а не в родительном.

Анализ:

- «Расписания» — форма родительного падежа (кого? чего? — расписания)

- Нужна форма дательного падежа (кому? чему? — расписанию)

Правильный вариант: Поезд ушел согласно расписанию.

Предложение 2: Володя решил заниматься конным спортом наперекор желания родителей.

Ошибка: Предлог «наперекор» требует после себя существительного в дательном падеже, а не в родительном.

Анализ:

- «Желания» — форма родительного падежа (кого? чего? — желания)

- Нужна форма дательного падежа (кому? чему? — желанию)

Правильный вариант: Володя решил заниматься конным спортом наперекор желанию родителей.

Правило

Некоторые производные предлоги требуют определенного падежа существительного:

- Дательный падеж требуют предлоги: согласно, вопреки, наперекор, благодаря, соответственно

- Родительный падеж требуют предлоги: вследствие, ввиду, насчет, в течение, в продолжение

Итоговый ответ:

1) Поезд ушел согласно расписанию.

2) Володя решил заниматься конным спортом наперекор желанию родителей.

Задание: Вставьте правильные буквы и раскройте скобки в предложных сочетаниях

Решение

Для правильного написания предлогов и предложных сочетаний необходимо определить, является ли сочетание производным предлогом или сочетанием предлога с существительным, а также знать правила написания конкретных предлогов.

1. Говорить (на) счет работы

Анализ: «Насчет» — это производный предлог, который пишется слитно. Он имеет значение «о», «по поводу», «относительно».

Правильно: Говорить насчет работы

2. (не) смотря на холод

Анализ: «Несмотря на» — это производный предлог, который пишется слитно. Он имеет значение уступки («вопреки», «хотя и»).

Правильно: Несмотря на холод

3. (в) виде бабочки

Анализ: «В виде» — это предложное сочетание (предлог + существительное), которое пишется раздельно.

Правильно: В виде бабочки

4. (в) следстви (е, и) ливня

Анализ: «Вследствие» — это производный предлог, который пишется слитно и с буквой «е» на конце.

Правильно: ВследствиЕ ливня

5. шли, (не) смотря вниз

Анализ: Здесь «не смотря» — это деепричастие с отрицательной частицей, которое пишется раздельно.

Правильно: шли, НЕ СМОТРЯ вниз

6. (в) продолжени (е, и) книги

Анализ: Здесь «в продолжении» — это предлог «в» + существительное «продолжение» (можно задать вопрос «в чём?»), пишется раздельно с буквой «и» на конце (предложный падеж).

Правильно: В продолжениИ книги

7. (в) течени (е, и) года

Анализ: «В течение» — это производный предлог, который пишется раздельно и с буквой «е» на конце.

Правильно: В течениЕ года

8. (в) виду болезни

Анализ: «Ввиду» — это производный предлог со значением причины, который пишется слитно.

Правильно: Ввиду болезни

Итоговый ответ:

Говорить насчет работы; несмотря на холод; в виде бабочки; вследствиЕ ливня; шли, НЕ СМОТРЯ вниз; в продолжениИ книги; в течениЕ года; ввиду болезни.

Задание: Исправить ошибку и записать верно предложения

Решение

В данных предложениях есть ошибки двух типов: лексическая ошибка в употреблении предлога и грамматическая ошибка в падежной форме существительного. Разберем каждое предложение:

Предложение 1: Благодаря болезни я не был в театре.

Ошибка: Лексическая ошибка в употреблении предлога «благодаря». Этот предлог имеет положительную окраску и употребляется при указании на причину, вызывающую желательный результат. Нельзя использовать его с негативными явлениями, такими как болезнь.

Анализ:

- Предлог «благодаря» означает «по причине чего-то хорошего, положительного»

- Болезнь — негативное явление, поэтому с ней нужно использовать предлог «из-за»

Правильный вариант: Из-за болезни я не был в театре.

Предложение 2: Это было сделано вопреки приказа командира.

Ошибка: Грамматическая ошибка в падежной форме существительного. Предлог «вопреки» требует после себя существительного в дательном падеже, а не в родительном.

Анализ:

- «Приказа» — форма родительного падежа (кого? чего? — приказа)

- Нужна форма дательного падежа (кому? чему? — приказу)

Правильный вариант: Это было сделано вопреки приказу командира.

Правило

-

Лексическая сочетаемость предлогов:

- Предлог благодаря употребляется только с положительными явлениями или нейтральными, но в положительном контексте

- Для негативных явлений используются предлоги из-за, вследствие, по причине -

Управление падежами:

- Предлоги вопреки, благодаря, согласно, наперекор требуют дательного падежа (кому? чему?)

Итоговый ответ:

1) Из-за болезни я не был в театре.

2) Это было сделано вопреки приказу командира.

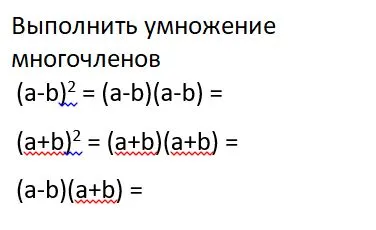

Задание 1: Выполнить умножение многочленов $(a-b)^2 = (a-b)(a-b)$

Для выполнения умножения многочленов $(a-b)^2$ воспользуемся формулой умножения двух скобок:

$(a-b)(a-b) = a(a-b) - b(a-b) = a^2 - ab - ba + b^2 = a^2 - 2ab + b^2$

Таким образом, получаем:

$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

Это соответствует формуле квадрата разности: $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

Задание 2: Выполнить умножение многочленов $(a+b)^2 = (a+b)(a+b)$

Для выполнения умножения многочленов $(a+b)^2$ воспользуемся формулой умножения двух скобок:

$(a+b)(a+b) = a(a+b) + b(a+b) = a^2 + ab + ba + b^2 = a^2 + 2ab + b^2$

Таким образом, получаем:

$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

Это соответствует формуле квадрата суммы: $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

Задание 3: Выполнить умножение многочленов $(a-b)(a+b)$

Для выполнения умножения многочленов $(a-b)(a+b)$ воспользуемся формулой умножения двух скобок:

$(a-b)(a+b) = a(a+b) - b(a+b) = a^2 + ab - ba - b^2 = a^2 + ab - ab - b^2 = a^2 - b^2$

Таким образом, получаем:

$(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$

Это соответствует формуле разности квадратов: $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$

Заметим, что это одна из важнейших формул сокращенного умножения, которая позволяет представить разность квадратов двух выражений в виде произведения суммы и разности этих выражений.

Задание: Составить 5 предложений с различными союзами, выделить грамматические основы в составленных предложениях

Вот 5 предложений с различными союзами и выделенными грамматическими основами:

-

[Солнце взошло], и [птицы запели] свои утренние песни.

Союз: и (соединительный союз)

Грамматические основы: солнце взошло; птицы запели -

[Мы пойдем] в парк, если [погода улучшится] к вечеру.

Союз: если (подчинительный условный союз)

Грамматические основы: мы пойдем; погода улучшится -

[Ученик прочитал] книгу, но [не понял] её основную идею.

Союз: но (противительный союз)

Грамматические основы: ученик прочитал; (ученик) не понял -

[Дети играли] во дворе, пока [родители готовили] обед.

Союз: пока (подчинительный временной союз)

Грамматические основы: дети играли; родители готовили -

[Он не только написал] отличное сочинение, но и [получил] высшую оценку.

Союз: не только... но и (двойной сочинительный союз)

Грамматические основы: он написал; (он) получил

В каждом предложении использованы разные типы союзов: соединительный, подчинительный условный, противительный, подчинительный временной и двойной сочинительный. Грамматические основы выделены квадратными скобками.

К сожалению, я не могу видеть карту на страницах 16-17, о которой идет речь в задании. Для выполнения этого задания мне необходимо увидеть саму карту, чтобы определить территорию Золотой Орды до похода Батыя и правильно её закрасить.

Если вы хотите получить помощь с этим заданием, пожалуйста, прикрепите изображение карты из учебника, и я с удовольствием помогу вам с выполнением задания по закрашиванию территории Золотой Орды.

Задание: Выписать словосочетания с неопределенными местоимениями

Для выполнения задания нужно найти в предложениях неопределенные местоимения и выписать словосочетания с ними.

Неопределенные местоимения — это местоимения, которые указывают на неизвестные, неопределенные предметы, признаки или количества. Они образуются от вопросительных местоимений с помощью частиц -то, -либо, -нибудь, кое- и приставки не-.

Рассмотрим каждое предложение и найдем словосочетания с неопределенными местоимениями:

-

С (не)которых пор летают какие(то) мушки, радует глаз (ярко)зелёная трава, розовеют (красновато)бурые шишечки ели.

- с некоторых пор (некоторых — неопределенное местоимение)

- какие-то мушки (какие-то — неопределенное местоимение) -

Может быть, на какой(нибудь) час, но весна объявилась.

- на какой-нибудь час (какой-нибудь — неопределенное местоимение) -

В толпе всё больше лёгких пальто, а (кое)кто из молодёжи в пиджаках щеголяет.

- кое-кто из молодёжи (кое-кто — неопределенное местоимение) -

Ночью поднялся ветер. Чем(то) бьёт за окном. Бушует (не)погода.

- чем-то бьёт (чем-то — неопределенное местоимение)

- Слово «непогода» не является местоимением, это существительное. -

И вот уже (не)сколько дней идёт холодный (не)приятный дождь.

- несколько дней (несколько — неопределенное местоимение-числительное)

- Слово «неприятный» не является местоимением, это прилагательное с приставкой «не-».

Итак, словосочетания с неопределенными местоимениями:

1. с некоторых пор

2. какие-то мушки

3. на какой-нибудь час

4. кое-кто из молодёжи

5. чем-то бьёт

6. несколько дней

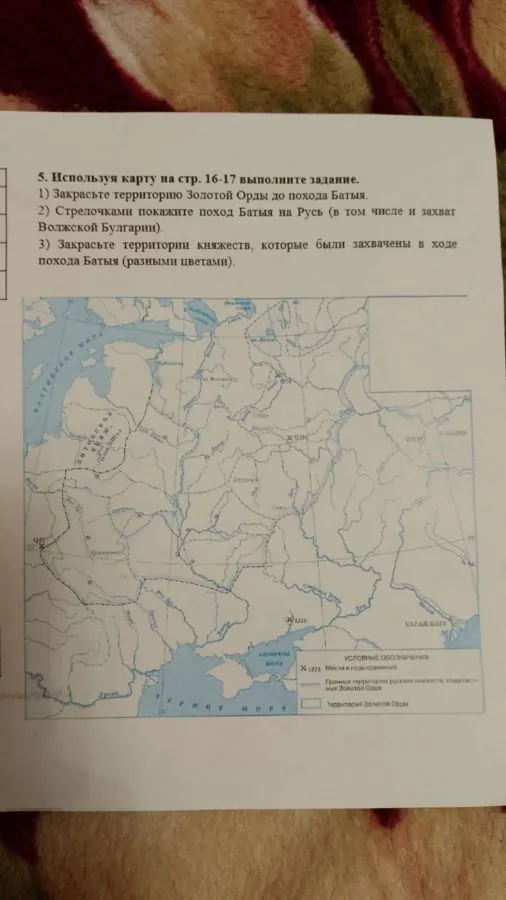

Задание: Используя карту на стр. 16-17 выполните задание

На изображении представлена контурная карта для выполнения задания по истории, связанного с Золотой Ордой и походом Батыя. Задание состоит из трех частей:

1) Закрасить территорию Золотой Орды до похода Батыя.

2) Стрелочками показать поход Батыя на Русь (в том числе и захват Волжской Булгарии).

3) Закрасить территории княжеств, которые были захвачены в ходе похода Батыя (разными цветами).

Для выполнения этого задания необходимо:

Для первой части задания:

Территория Золотой Орды до похода Батыя включала в себя степные районы Центральной Азии, Западной Сибири, Северного Казахстана и Северного Причерноморья. На карте эту территорию нужно закрасить одним цветом (обычно используют желтый или светло-коричневый).

Для второй части задания:

Необходимо нарисовать стрелки, показывающие направления походов Батыя:

- От территории Золотой Орды к Волжской Булгарии (1236 г.)

- От Волжской Булгарии к Рязанскому княжеству (1237 г.)

- Далее к Владимиро-Суздальскому княжеству (1238 г.)

- К Южной Руси (Киев, Галицко-Волынское княжество) (1239-1240 гг.)

- В Центральную Европу (Польша, Венгрия) (1241-1242 гг.)

Для третьей части задания:

Разными цветами нужно закрасить территории княжеств, которые были захвачены Батыем:

- Волжская Булгария

- Рязанское княжество

- Владимиро-Суздальское княжество

- Черниговское княжество

- Киевское княжество

- Галицко-Волынское княжество

Каждое княжество следует закрасить отдельным цветом для наглядности, а в легенде карты указать, какой цвет какому княжеству соответствует.

Задание 1. Прочитайте текст и выполните задания

В тексте представлена информация о Версальском дворце, который является одним из самых известных королевских дворцов в мире. Версальский дворец был построен по приказу французского короля Людовика XIV и служил резиденцией французских монархов.

Основные характеристики Версальского дворца:

- Расположен недалеко от Парижа

- Является символом абсолютной монархии

- Отличается роскошной архитектурой и интерьерами

- Имеет великолепные сады и парки

- Был центром политической жизни Франции в период правления Людовика XIV

Версальский дворец представляет собой выдающийся пример барочной архитектуры и является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он отражает могущество и величие французской монархии в период её расцвета.

Задание 2. Раскройте особенности Версаля. Укажите архитектурные элементы.

Версальский дворец представляет собой выдающийся образец французской классической архитектуры эпохи барокко. Его особенности можно разделить на несколько ключевых аспектов:

Архитектурные элементы Версаля:

-

Фасад дворца:

- Протяженность главного фасада составляет около 580 метров

- Характерная симметричная композиция

- Использование классических ордеров (преимущественно коринфского и ионического)

- Многочисленные скульптурные украшения и барельефы -

Интерьеры:

- Зеркальная галерея (Галерея зеркал) - самое знаменитое помещение дворца

- Королевская капелла с высокими сводами

- Парадные апартаменты короля и королевы

- Богатая лепнина и позолота

- Расписные плафоны работы известных художников -

Парковый ансамбль:

- Геометрически правильная планировка садов (автор - Андре Ленотр)