Решение задач по физике: оптика и кинематика

Привет! Давайте решим эту задачу.

Задание 1

Материальная точка движется вдоль оси Ox. На рисунке показан график зависимости проекции ускорения материальной точки от времени. Необходимо найти проекцию скорости материальной точки через 10 с после начала наблюдений, если начальная скорость направлена в сторону оси Ox и равна по модулю 6 м/с.

Решение:

-

Анализ графика ускорения:

- С 0 до 2 секунд: ускорение $a = 1 \ м/с^2$

- С 2 до 10 секунд: ускорение $a = -1 \ м/с^2$

-

Вычисление изменения скорости на первом участке (0-2 с):

$\Delta v_1 = a_1 * t_1 = 1 \ м/с^2 * 2 \ с = 2 \ м/с$ -

Вычисление изменения скорости на втором участке (2-10 с):

$\Delta v_2 = a_2 * t_2 = -1 \ м/с^2 * (10 \ с - 2 \ с) = -8 \ м/с$ -

Общее изменение скорости:

$\Delta v = \Delta v_1 + \Delta v_2 = 2 \ м/с + (-8 \ м/с) = -6 \ м/с$ -

Конечная скорость:

$v = v_0 + \Delta v = 6 \ м/с + (-6 \ м/с) = 0 \ м/с$

Ответ: Проекция скорости материальной точки через 10 с после начала наблюдений будет равна 0 м/с.

Привет! Давайте решим эту задачу.

Задание 2

Определите оптическую силу собирающей линзы, если изображение меньше предмета в два раза, а расстояние от линзы до предмета равно 30 см.

Решение:

-

Обозначения:

- $F$ - фокусное расстояние линзы

- $D$ - оптическая сила линзы (в диоптриях), $D = \frac{1}{F}$

- $d$ - расстояние от предмета до линзы, $d = 30 \ см = 0.3 \ м$

- $f$ - расстояние от линзы до изображения

- $\Gamma$ - увеличение линзы, $\Gamma = \frac{f}{d} = \frac{1}{2}$ (так как изображение меньше предмета в 2 раза)

-

Формула тонкой линзы:

$\frac{1}{F} = \frac{1}{d} + \frac{1}{f}$ -

Выражение для расстояния до изображения:

Так как $\Gamma = \frac{f}{d} = \frac{1}{2}$, то $f = \frac{d}{2} = \frac{0.3 \ м}{2} = 0.15 \ м$ -

Подстановка в формулу тонкой линзы:

$\frac{1}{F} = \frac{1}{0.3 \ м} + \frac{1}{0.15 \ м} = \frac{1}{0.3} + \frac{2}{0.3} = \frac{3}{0.3} = 10 \ м^{-1}$ -

Оптическая сила линзы:

$D = \frac{1}{F} = 10 \ м^{-1} = 10 \ дптр$

Ответ: Оптическая сила собирающей линзы равна 10 диоптрий.

Привет! Давайте решим эту задачу.

Задание 3

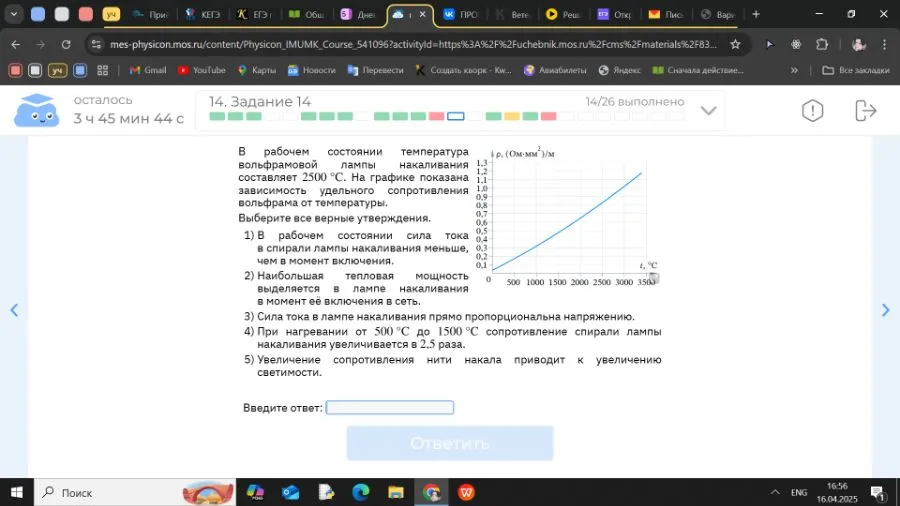

В рабочем состоянии температура вольфрамовой лампы накаливания составляет 2500 °C. На графике показана зависимость удельного сопротивления вольфрама от температуры. Выберите все верные утверждения:

1) В рабочем состоянии сила тока в спирали лампы накаливания меньше, чем в момент включения.

2) Наибольшая тепловая мощность выделяется в лампе накаливания в момент её включения в сеть.

3) Сила тока в лампе накаливания прямо пропорциональна напряжению.

4) При нагревании от 500 °C до 1500 °C сопротивление спирали лампы накаливания увеличивается в 2.5 раза.

5) Увеличение сопротивления нити накала приводит к увеличению светимости.

Решение:

1) В рабочем состоянии сила тока в спирали лампы накаливания меньше, чем в момент включения.

* В момент включения нить лампы холодная, следовательно, её сопротивление минимально. По закону Ома ($I = \frac{U}{R}$), при минимальном сопротивлении сила тока максимальна. В рабочем состоянии нить нагревается, её сопротивление увеличивается, и сила тока уменьшается. Таким образом, утверждение 1 верно.

2) Наибольшая тепловая мощность выделяется в лампе накаливания в момент её включения в сеть.

* Мощность, выделяемая в лампе, определяется формулой $P = I^2R$. В момент включения сопротивление $R$ минимально, но сила тока $I$ максимальна. Однако, поскольку сила тока входит в формулу в квадрате, её влияние более значительно. Таким образом, мощность в момент включения действительно больше. Утверждение 2 верно.

3) Сила тока в лампе накаливания прямо пропорциональна напряжению.

* Это утверждение верно только для постоянного сопротивления. В лампе накаливания сопротивление нити зависит от температуры, которая, в свою очередь, зависит от напряжения. Следовательно, сила тока не прямо пропорциональна напряжению. Утверждение 3 неверно.

4) При нагревании от 500 °C до 1500 °C сопротивление спирали лампы накаливания увеличивается в 2.5 раза.

* По графику:

* При 500 °C удельное сопротивление примерно 0.3 (Ом·мм²/м)

* При 1500 °C удельное сопротивление примерно 0.75 (Ом·мм²/м)

* Отношение: $\frac{0.75}{0.3} = 2.5$. Таким образом, удельное сопротивление увеличивается в 2.5 раза. Поскольку сопротивление пропорционально удельному сопротивлению, то и сопротивление спирали увеличивается в 2.5 раза. Утверждение 4 верно.

5) Увеличение сопротивления нити накала приводит к увеличению светимости.

* Светимость лампы накаливания зависит от температуры нити. Увеличение сопротивления при той же силе тока приводит к увеличению выделяемой мощности ($P = I^2R$), что повышает температуру нити и, следовательно, увеличивает светимость. Утверждение 5 верно.

Ответ: 1245

Привет! Давайте решим эту задачу.

Задание 4

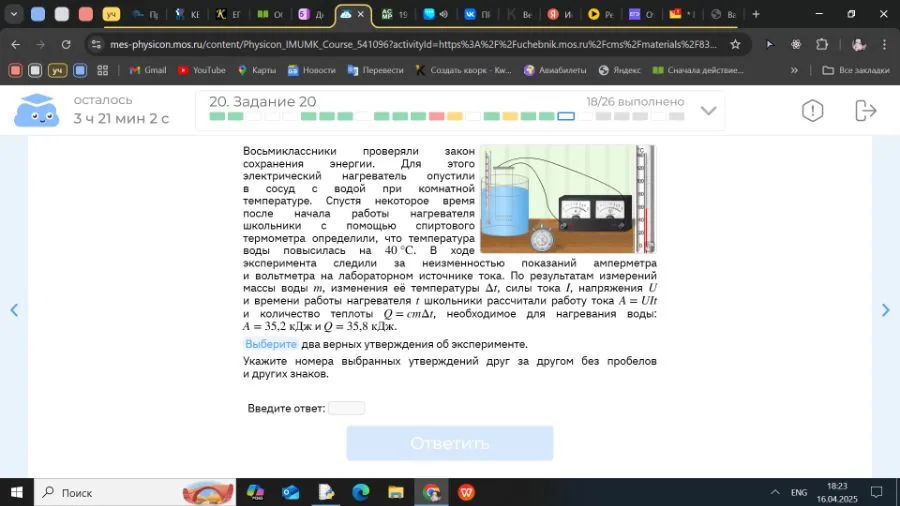

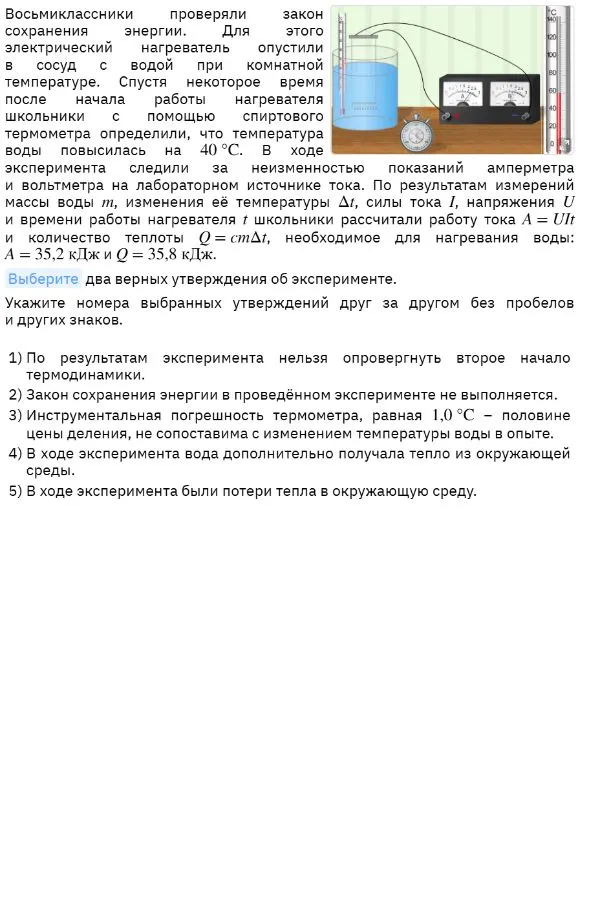

Восьмиклассники проверяли закон сохранения энергии. Для этого электрический нагреватель опустили в сосуд с водой при комнатной температуре. Спустя некоторое время после начала работы нагревателя школьники с помощью спиртового термометра определили, что температура воды повысилась на 40 °C. В ходе эксперимента следили за неизменностью показаний амперметра и вольтметра на лабораторном источнике тока. По результатам измерений массы воды $m$, изменения её температуры $\Delta t$, силы тока $I$, напряжения $U$ и времени работы нагревателя $t$ школьники рассчитали работу тока $A = UIt = 35.2 \ кДж$ и количество теплоты $Q = cm\Delta t = 35.8 \ кДж$, необходимое для нагревания воды.

Выберите два верных утверждения об эксперименте.

Укажите номера выбранных утверждений друг за другом без пробелов и других знаков.

Решение:

Чтобы решить эту задачу, нужно проанализировать условия эксперимента и полученные результаты, а также вспомнить основные физические законы и понятия.

-

Анализ данных:

- Работа тока $A = 35.2 \ кДж$

- Количество теплоты $Q = 35.8 \ кДж$

- Разница между работой тока и количеством теплоты: $Q - A = 35.8 - 35.2 = 0.6 \ кДж$

-

Возможные утверждения (предположения):

- Утверждение 1: "Вся работа электрического тока идет на нагревание воды". Это неверно, так как $A \neq Q$.

- Утверждение 2: "Часть энергии теряется из-за теплопередачи в окружающую среду". Это возможно, так как $A < Q$, и разница может быть объяснена тепловыми потерями.

- Утверждение 3: "Погрешность измерений не позволяет точно определить количество теплоты". Это также возможно, так как небольшая разница между $A$ и $Q$ может быть обусловлена погрешностью измерений.

- Утверждение 4: "Удельная теплоемкость воды была определена неверно". Это маловероятно, так как удельная теплоемкость воды - известная величина.

- Утверждение 5: "Не вся работа тока пошла на нагревание воды, часть энергии была затрачена на нагрев сосуда". Это возможно, так как часть энергии могла пойти на нагрев сосуда, в котором находилась вода.

-

Выбор верных утверждений:

- Учитывая, что $A < Q$, можно предположить, что часть энергии теряется из-за теплопередачи в окружающую среду (утверждение 2) или что не вся работа тока пошла на нагревание воды, часть энергии была затрачена на нагрев сосуда (утверждение 5).

- Также возможно, что погрешность измерений не позволяет точно определить количество теплоты (утверждение 3).

-

Окончательный выбор:

- Наиболее вероятные утверждения: 2 и 5.

Ответ: 25

Привет! Давайте решим эту задачу.

Задание 5

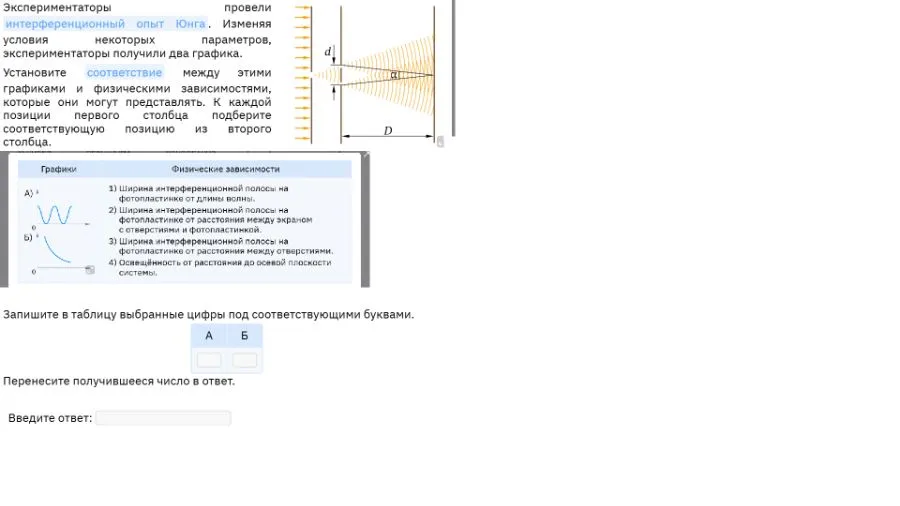

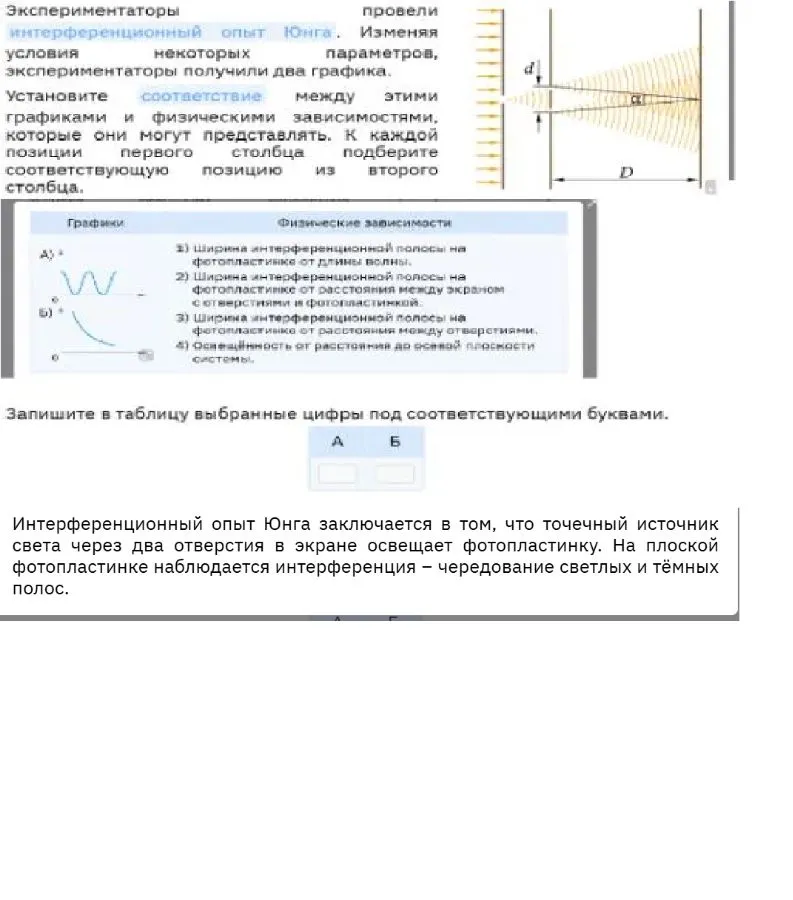

Экспериментаторы провели интерференционный опыт Юнга. Изменяя условия некоторых параметров, экспериментаторы получили два графика. Установите соответствие между этими графиками и физическими зависимостями, которые они могут представлять. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

Решение:

- График A: График представляет собой периодическую функцию (синусоиду). В контексте интерференции, это может соответствовать изменению ширины интерференционной полосы в зависимости от длины волны.

- График B: График представляет собой убывающую функцию. Это может соответствовать уменьшению освещённости с расстоянием от осевой плоскости системы.

Теперь сопоставим графики с предложенными физическими зависимостями:

- Ширина интерференционной полосы на фотопластинке от длины волны: Это соответствует графику A, так как ширина интерференционной полосы прямо пропорциональна длине волны, и график A показывает периодическое изменение.

- Ширина интерференционной полосы на фотопластинке от расстояния между экраном с отверстиями и фотопластинкой: Это не соответствует ни одному из графиков, так как ширина полосы прямо пропорциональна расстоянию, и график должен быть линейным.

- Ширина интерференционной полосы на фотопластинке от расстояния между отверстиями: Это не соответствует ни одному из графиков, так как ширина полосы обратно пропорциональна расстоянию между отверстиями, и график должен быть гиперболическим.

- Освещённость от расстояния до осевой плоскости системы: Это соответствует графику B, так как освещённость уменьшается с увеличением расстояния от центральной полосы.

Таким образом, соответствие следующее:

- A - 1

- B - 4

Ответ: 14

Привет! Давайте решим эту задачу.

Задание 6

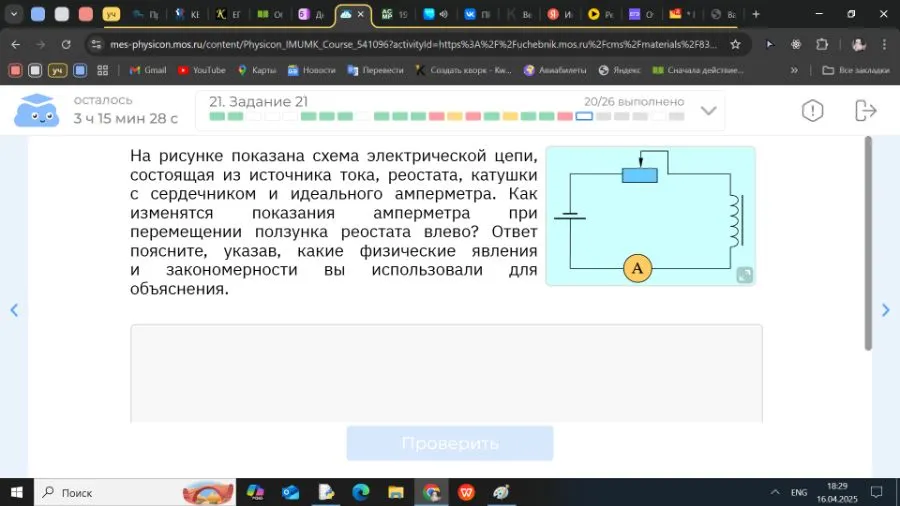

На рисунке показана схема электрической цепи, состоящая из источника тока, реостата, катушки с сердечником и идеального амперметра. Как изменятся показания амперметра при перемещении ползунка реостата влево? Ответ поясните, указав, какие физические явления и закономерности вы использовали для объяснения.

Решение:

-

Анализ схемы:

- В цепи последовательно соединены источник тока, реостат, катушка индуктивности и амперметр.

- Амперметр измеряет силу тока в цепи.

- Реостат позволяет изменять сопротивление цепи.

- Катушка индуктивности оказывает сопротивление переменному току (индуктивное сопротивление), но в данной схеме, где источник тока постоянный, её сопротивление пренебрежимо мало (если не учитывать переходные процессы).

-

Перемещение ползунка реостата влево:

- При перемещении ползунка реостата влево, сопротивление реостата в цепи уменьшается.

-

Закон Ома:

- Согласно закону Ома для полной цепи: $I = \frac{E}{R + r}$, где:

- $I$ - сила тока в цепи

- $E$ - ЭДС источника тока

- $R$ - общее сопротивление цепи

- $r$ - внутреннее сопротивление источника тока

- Согласно закону Ома для полной цепи: $I = \frac{E}{R + r}$, где:

-

Влияние изменения сопротивления на силу тока:

- При уменьшении сопротивления реостата ($R$) общее сопротивление цепи также уменьшается.

- Следовательно, согласно закону Ома, сила тока ($I$) в цепи увеличивается.

-

Показания амперметра:

- Амперметр измеряет силу тока в цепи. Так как сила тока увеличивается, показания амперметра также увеличатся.

Ответ: Показания амперметра увеличатся. Это связано с тем, что при перемещении ползунка реостата влево уменьшается сопротивление цепи, что приводит к увеличению силы тока в соответствии с законом Ома.

Привет! Давайте решим эту задачу.

Задание 7

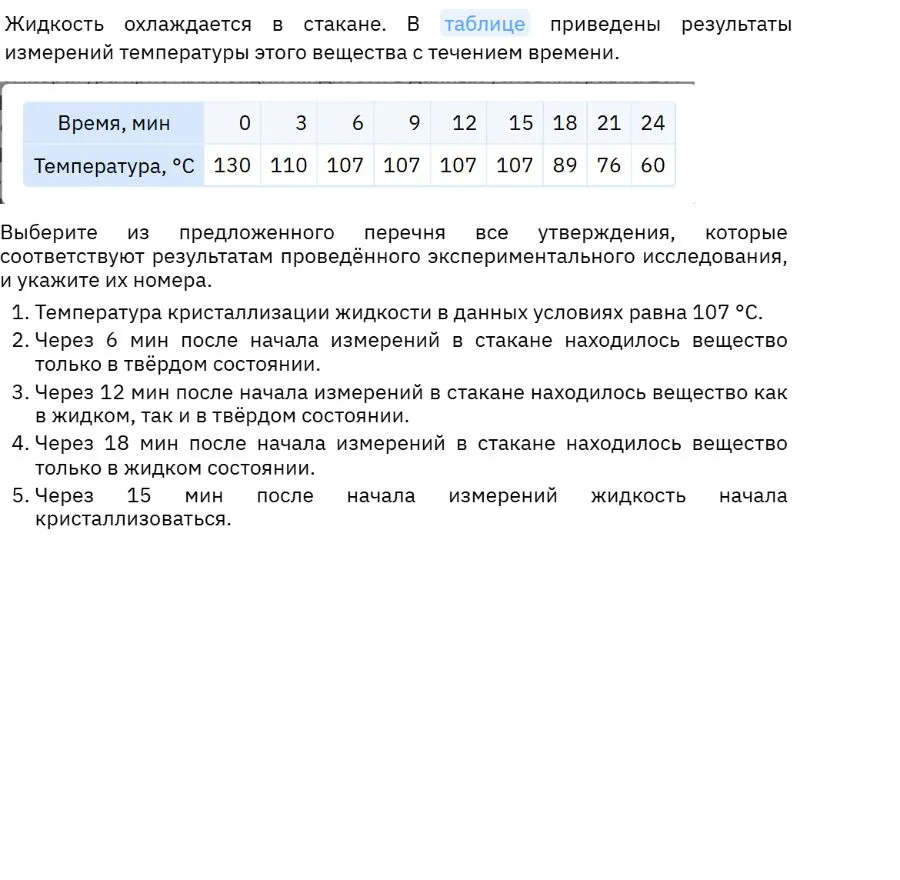

Жидкость охлаждается в стакане. В таблице приведены результаты измерений температуры этого вещества с течением времени.

| Время, мин | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Температура, °C | 130 | 110 | 107 | 107 | 107 | 107 | 89 | 76 | 60 |

Выберите из предложенного перечня все утверждения, которые соответствуют результатам проведённого экспериментального исследования, и укажите их номера.

- Температура кристаллизации жидкости в данных условиях равна 107 °C.

- Через 6 мин после начала измерений в стакане находилось вещество только в твёрдом состоянии.

- Через 12 мин после начала измерений в стакане находилось вещество как в жидком, так и в твёрдом состоянии.

- Через 18 мин после начала измерений в стакане находилось вещество только в жидком состоянии.

- Через 15 мин после начала измерений жидкость начала кристаллизоваться.

Решение:

-

Анализ данных:

- С 6-й по 15-ю минуту температура остаётся постоянной на уровне 107 °C. Это указывает на процесс кристаллизации.

- До 6-й минуты температура падает, что соответствует охлаждению жидкости.

- После 15-й минуты температура снова падает, что соответствует охлаждению твёрдого вещества.

-

Проверка утверждений:

- Утверждение 1: "Температура кристаллизации жидкости в данных условиях равна 107 °C." - Верно, так как температура остаётся постоянной на этом уровне в течение некоторого времени.

- Утверждение 2: "Через 6 мин после начала измерений в стакане находилось вещество только в твёрдом состоянии." - Неверно, так как с 6-й по 15-ю минуту происходит процесс кристаллизации, то есть вещество находится в двух состояниях: жидком и твёрдом.

- Утверждение 3: "Через 12 мин после начала измерений в стакане находилось вещество как в жидком, так и в твёрдом состоянии." - Верно, так как с 6-й по 15-ю минуту происходит процесс кристаллизации.

- Утверждение 4: "Через 18 мин после начала измерений в стакане находилось вещество только в жидком состоянии." - Неверно, так как после 15-й минуты температура снова падает, что указывает на то, что вещество уже полностью перешло в твёрдое состояние и продолжает охлаждаться.

- Утверждение 5: "Через 15 мин после начала измерений жидкость начала кристаллизоваться." - Неверно, так как кристаллизация началась раньше, примерно с 6-й минуты.

Ответ: 13

Привет! Давайте решим эту задачу.

Задание 8

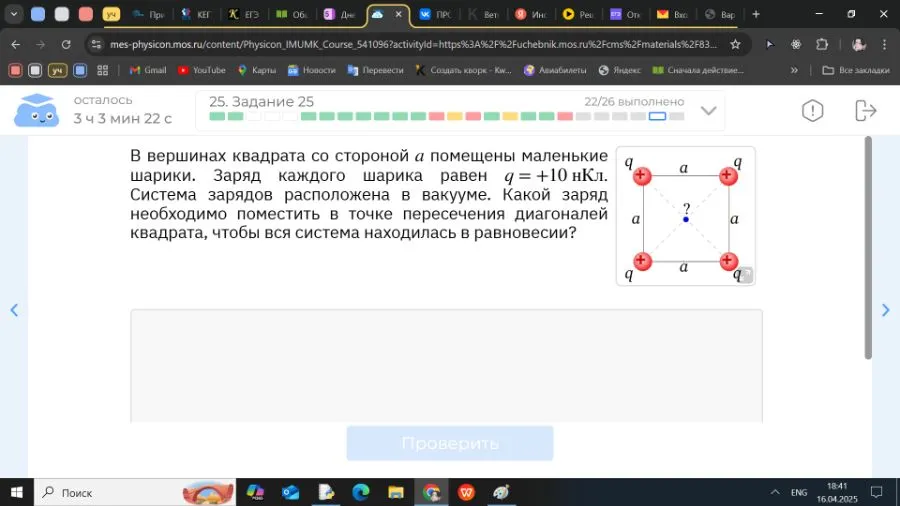

В вершинах квадрата со стороной $a$ помещены маленькие шарики. Заряд каждого шарика равен $q = +10$ нКл. Система зарядов расположена в вакууме. Какой заряд необходимо поместить в точке пересечения диагоналей квадрата, чтобы вся система находилась в равновесии?

Решение:

-

Анализ сил, действующих на один из зарядов в вершине квадрата:

- Рассмотрим один из зарядов в вершине квадрата. На него действуют силы отталкивания от двух соседних зарядов и одного диагонального заряда.

- Пусть $F_{1}$ - сила отталкивания от соседнего заряда на расстоянии $a$.

- Пусть $F_{2}$ - сила отталкивания от диагонального заряда на расстоянии $a\sqrt{2}$.

-

Выражение для сил:

- $F_{1} = k \frac{q^2}{a^2}$, где $k$ - электростатическая постоянная.

- $F_{2} = k \frac{q^2}{(a\sqrt{2})^2} = k \frac{q^2}{2a^2}$

-

Результирующая сила от зарядов в вершинах:

- Силы $F_{1}$ от двух соседних зарядов направлены под углом 90° друг к другу. Их результирующая сила $F_{1'}$ равна $F_{1'} = \sqrt{F_{1}^2 + F_{1}^2} = F_{1}\sqrt{2} = k \frac{q^2}{a^2} \sqrt{2}$.

- Результирующая сила $F_{рез}$ от всех зарядов в вершинах (без учета заряда в центре) равна сумме $F_{1'}$ и $F_{2}$: $F_{рез} = F_{1'} + F_{2} = k \frac{q^2}{a^2} \sqrt{2} + k \frac{q^2}{2a^2} = k \frac{q^2}{a^2} (\sqrt{2} + \frac{1}{2})$.

-

Сила от заряда в центре:

- Пусть в центре квадрата находится заряд $Q$. Расстояние от центра до вершины равно половине диагонали, то есть $\frac{a\sqrt{2}}{2}$.

- Сила, действующая на заряд в вершине от заряда в центре, равна $F_{центр} = k \frac{q|Q|}{(\frac{a\sqrt{2}}{2})^2} = k \frac{2q|Q|}{a^2}$.

-

Условие равновесия:

- Для равновесия необходимо, чтобы сила от заряда в центре компенсировала результирующую силу от остальных зарядов в вершинах: $F_{центр} = F_{рез}$.

- $k \frac{2q|Q|}{a^2} = k \frac{q^2}{a^2} (\sqrt{2} + \frac{1}{2})$

- $2|Q| = q (\sqrt{2} + \frac{1}{2})$

- $|Q| = \frac{q}{2} (\sqrt{2} + \frac{1}{2}) = \frac{q}{4} (2\sqrt{2} + 1)$

-

Определение знака заряда:

- Так как все заряды в вершинах положительные, а для равновесия необходимо, чтобы сила от центрального заряда была направлена противоположно результирующей силе от зарядов в вершинах, заряд $Q$ должен быть отрицательным.

-

Подстановка значения q:

- $q = 10$ нКл

- $Q = -\frac{10}{4} (2\sqrt{2} + 1) = -2.5 (2\sqrt{2} + 1) \approx -2.5 (2.828 + 1) = -2.5 (3.828) \approx -9.57$ нКл

Ответ: Заряд, который необходимо поместить в точке пересечения диагоналей квадрата, равен приблизительно $-9.57$ нКл.

Привет! Давайте решим эту задачу.

Задание 9

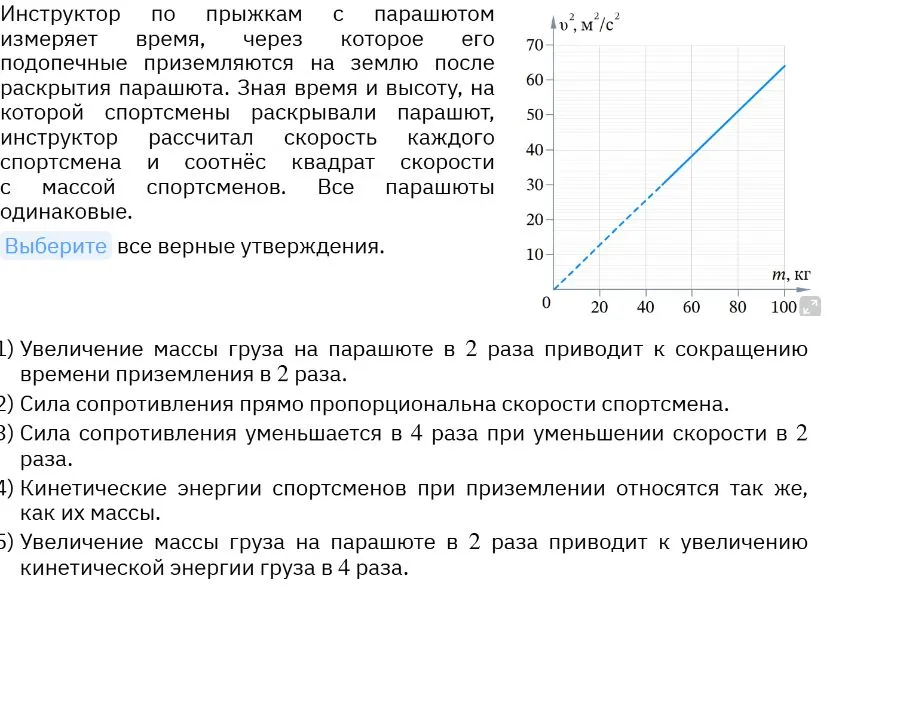

Инструктор по прыжкам с парашютом измеряет время, через которое его подопечные приземляются на землю после раскрытия парашюта. Зная время и высоту, на которой спортсмены раскрывали парашют, инструктор рассчитал скорость каждого спортсмена и соотнёс квадрат скорости с массой спортсменов. Все парашюты одинаковые.

Выберите все верные утверждения.

- Увеличение массы груза на парашюте в 2 раза приводит к сокращению времени приземления в 2 раза.

- Сила сопротивления прямо пропорциональна скорости спортсмена.

- Сила сопротивления уменьшается в 4 раза при уменьшении скорости в 2 раза.

- Кинетические энергии спортсменов при приземлении относятся так же, как их массы.

- Увеличение массы груза на парашюте в 2 раза приводит к увеличению кинетической энергии груза в 4 раза.

Решение:

-

Анализ графика:

- На графике представлена зависимость квадрата скорости ($v^2$) от массы ($m$).

- График имеет линейный вид, что означает $v^2 \propto m$, или $v^2 = k \cdot m$, где $k$ - коэффициент пропорциональности.

- Следовательно, $v = \sqrt{k \cdot m}$, то есть скорость пропорциональна корню из массы.

-

Анализ утверждений:

- Утверждение 1: "Увеличение массы груза на парашюте в 2 раза приводит к сокращению времени приземления в 2 раза." - Неверно. Время приземления $t = \frac{h}{v}$, где $h$ - высота. Так как $v \propto \sqrt{m}$, то $t \propto \frac{1}{\sqrt{m}}$. Увеличение массы в 2 раза приведёт к уменьшению времени в $\sqrt{2}$ раза.

- Утверждение 2: "Сила сопротивления прямо пропорциональна скорости спортсмена." - Неверно. При равномерном движении сила сопротивления равна силе тяжести: $F_{сопр} = mg$. Так как $v^2 \propto m$, то $m \propto v^2$. Следовательно, $F_{сопр} \propto v^2$, то есть сила сопротивления пропорциональна квадрату скорости.

- Утверждение 3: "Сила сопротивления уменьшается в 4 раза при уменьшении скорости в 2 раза." - Верно. Так как $F_{сопр} \propto v^2$, то при уменьшении скорости в 2 раза, сила сопротивления уменьшится в $2^2 = 4$ раза.

- Утверждение 4: "Кинетические энергии спортсменов при приземлении относятся так же, как их массы." - Верно. Кинетическая энергия $E_к = \frac{1}{2}mv^2$. Так как $v^2 \propto m$, то $E_к \propto m^2$. Но из графика видно, что $v^2 = km$, тогда $E_к = \frac{1}{2}m(km) = \frac{1}{2}km^2$. Значит, $E_k \propto m$.

- Утверждение 5: "Увеличение массы груза на парашюте в 2 раза приводит к увеличению кинетической энергии груза в 4 раза." - Неверно. Так как $E_к \propto m$, то увеличение массы в 2 раза приведёт к увеличению кинетической энергии в 2 раза.

Ответ: 34

Привет! Давайте решим эту задачу.

Задание 10

Экспериментаторы провели интерференционный опыт Юнга. Изменяя условия некоторых параметров, экспериментаторы получили два графика. Установите соответствие между этими графиками и физическими зависимостями, которые они могут представлять. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

Графики:

A) График в виде волны

Б) График убывающей экспоненты

Физические зависимости:

- Ширина интерференционной полосы на фотопластинке от длины волны.

- Ширина интерференционной полосы на фотопластинке от расстояния между экраном с отверстиями и фотопластинкой.

- Ширина интерференционной полосы на фотопластинке от расстояния между отверстиями.

- Освещённость от расстояния до осевой плоскости системы.

Решение:

-

График A (волна): Этот график показывает периодическое изменение величины. В интерференционном опыте Юнга освещённость меняется периодически в зависимости от положения на экране, образуя интерференционные полосы. Следовательно, этот график соответствует зависимости освещённости от расстояния до осевой плоскости системы.

-

График Б (убывающая экспонента): Этот график показывает убывание величины с увеличением аргумента. В интерференционном опыте Юнга ширина интерференционной полосы зависит от различных параметров, но ни одна из предложенных зависимостей не описывается убывающей экспонентой. Однако, если рассмотреть освещенность, то она максимальна в центре и убывает по мере удаления от центральной полосы. Таким образом, график Б соответствует зависимости освещённости от расстояния до осевой плоскости системы.

Ответ:

A - 4

Б - 4

Привет! Давайте решим эту задачу.

Задание 11

Восьмиклассники проверяли закон сохранения энергии. Для этого электрический нагреватель опустили в сосуд с водой при комнатной температуре. Спустя некоторое время после начала работы нагревателя школьники с помощью спиртового термометра определили, что температура воды повысилась на 40°C. В ходе эксперимента следили за неизменностью показаний амперметра и вольтметра на лабораторном источнике тока. По результатам измерений массы воды $m$, изменения её температуры $\Delta t$, силы тока $I$, напряжения $U$ и времени работы нагревателя $t$ школьники рассчитали работу тока $A = UIt = 35.2$ кДж и количество теплоты $Q = cm\Delta t$, необходимое для нагревания воды: $Q = 35.8$ кДж.

Выберите два верных утверждения об эксперименте. Укажите номера выбранных утверждений друг за другом без пробелов и других знаков.

- По результатам эксперимента нельзя опровергнуть второе начало термодинамики.

- Закон сохранения энергии в проведённом эксперименте не выполняется.

- Инструментальная погрешность термометра, равная 1,0 °C - половине цены деления, не сопоставима с изменением температуры воды в опыте.

- В ходе эксперимента вода дополнительно получала тепло из окружающей среды.

- В ходе эксперимента были потери тепла в окружающую среду.

Решение:

-

Анализ результатов эксперимента:

- Работа тока $A = 35.2$ кДж.

- Количество теплоты, необходимое для нагревания воды $Q = 35.8$ кДж.

- $A < Q$, что означает, что работа тока меньше, чем количество теплоты, необходимое для нагрева воды.

-

Анализ утверждений:

- Утверждение 1: "По результатам эксперимента нельзя опровергнуть второе начало термодинамики." - Верно. Второе начало термодинамики утверждает, что тепло не может самопроизвольно переходить от холодного тела к горячему. Данный эксперимент не противоречит этому закону.

- Утверждение 2: "Закон сохранения энергии в проведённом эксперименте не выполняется." - Неверно. Закон сохранения энергии выполняется, но часть энергии могла быть потеряна в окружающую среду в виде тепла.

- Утверждение 3: "Инструментальная погрешность термометра, равная 1,0 °C - половине цены деления, не сопоставима с изменением температуры воды в опыте." - Верно. Изменение температуры воды составляет 40°C, что значительно больше погрешности термометра (1°C). Следовательно, погрешностью можно пренебречь.

- Утверждение 4: "В ходе эксперимента вода дополнительно получала тепло из окружающей среды." - Неверно. Так как $A < Q$, вода не получала дополнительное тепло из окружающей среды, а наоборот, отдавала тепло в окружающую среду.

- Утверждение 5: "В ходе эксперимента были потери тепла в окружающую среду." - Верно. Так как $A < Q$, часть энергии, выделенной нагревателем, была потеряна в окружающую среду в виде тепла.

Ответ: 15

👋 Привет!

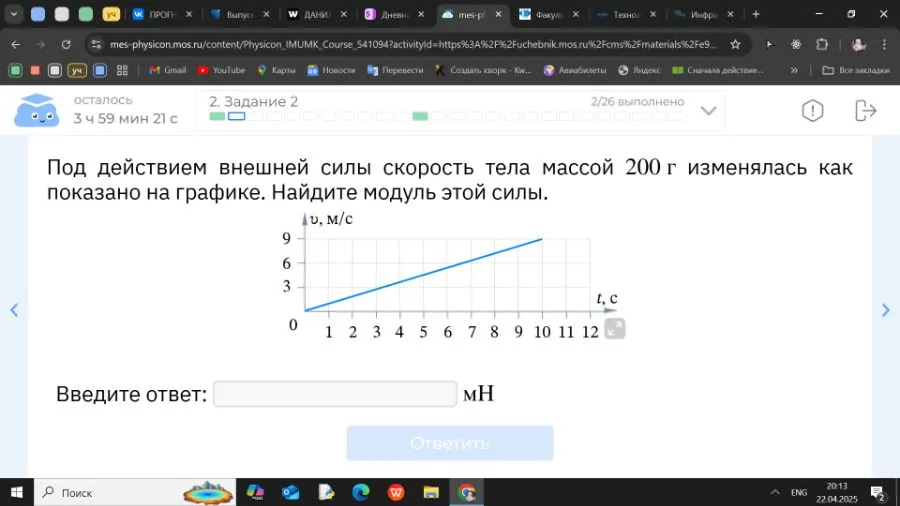

Задание 2

Давай решим эту задачу вместе. Нам нужно найти модуль силы, действующей на тело, зная график изменения скорости.

-

Анализ графика:

- Из графика видно, что скорость тела меняется линейно со временем, то есть движение равноускоренное.

- Начальная скорость $v_0 = 0$ м/с.

- Конечная скорость $v = 9$ м/с.

- Время изменения скорости $t = 12$ с.

-

Расчет ускорения:

Ускорение $a$ можно найти по формуле:

$$a = \frac{v - v_0}{t} = \frac{9 - 0}{12} = 0.75 \,\text{м/с}^2$$ -

Применение второго закона Ньютона:

Второй закон Ньютона гласит:

$$F = ma$$

где:- $F$ - сила, действующая на тело,

- $m$ - масса тела,

- $a$ - ускорение тела.

-

Преобразование массы:

Масса тела $m = 200$ г. Переведем ее в килограммы:

$$m = 200 \,\text{г} = 0.2 \,\text{кг}$$ -

Расчет силы:

Теперь мы можем рассчитать силу:

$$F = 0.2 \,\text{кг} \cdot 0.75 \,\text{м/с}^2 = 0.15 \,\text{Н}$$ -

Перевод в миллиньютоны:

Нам нужно выразить ответ в миллиньютонах (мН):

$$F = 0.15 \,\text{Н} = 150 \,\text{мН}$$

Ответ: 150 мН

Ответ запишите в кДж.

👋 Привет!

Задание 1

Давай решим эту задачу вместе. Нам нужно найти работу двигателя автомобиля при изменении его скорости.

-

Определение работы через изменение кинетической энергии:

Работа, совершаемая двигателем, равна изменению кинетической энергии автомобиля. Кинетическая энергия определяется формулой:

$$K = \frac{1}{2}mv^2$$

где:- $K$ - кинетическая энергия,

- $m$ - масса тела,

- $v$ - скорость тела.

-

Расчет начальной кинетической энергии:

Начальная скорость $v_1 = 10$ м/с, масса $m = 1$ т = 1000 кг. Начальная кинетическая энергия $K_1$ равна:

$$K_1 = \frac{1}{2}mv_1^2 = \frac{1}{2} \cdot 1000 \cdot (10)^2 = 50000 \,\text{Дж}$$ -

Расчет конечной кинетической энергии:

Конечная скорость $v_2 = 15$ м/с. Конечная кинетическая энергия $K_2$ равна:

$$K_2 = \frac{1}{2}mv_2^2 = \frac{1}{2} \cdot 1000 \cdot (15)^2 = 112500 \,\text{Дж}$$ -

Расчет работы:

Работа $A$ равна изменению кинетической энергии:

$$A = K_2 - K_1 = 112500 - 50000 = 62500 \,\text{Дж}$$ -

Перевод в килоджоули:

Нам нужно выразить ответ в килоджоулях (кДж):

$$A = 62500 \,\text{Дж} = 62.5 \,\text{кДж}$$

Ответ: 62.5 кДж

👋 Привет!

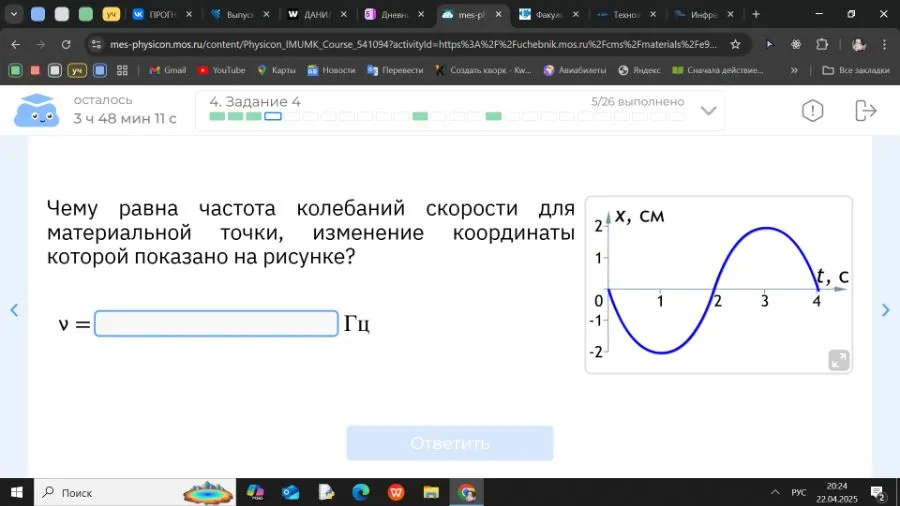

Задание 4

Давай решим эту задачу вместе. Нам нужно определить частоту колебаний скорости материальной точки, зная график изменения её координаты.

-

Анализ графика:

- На графике изображена зависимость координаты $x$ от времени $t$.

- Видно, что это гармонические колебания.

- Период колебаний $T$ - это время, за которое совершается одно полное колебание. Из графика видно, что $T = 4$ с.

-

Определение частоты:

Частота $\nu$ (ню) - это величина, обратная периоду $T$:

$$\nu = \frac{1}{T}$$ -

Расчет частоты:

Подставим значение периода $T = 4$ с в формулу для частоты:

$$\nu = \frac{1}{4} = 0.25 \,\text{Гц}$$

Ответ: 0.25 Гц

👋 Привет!

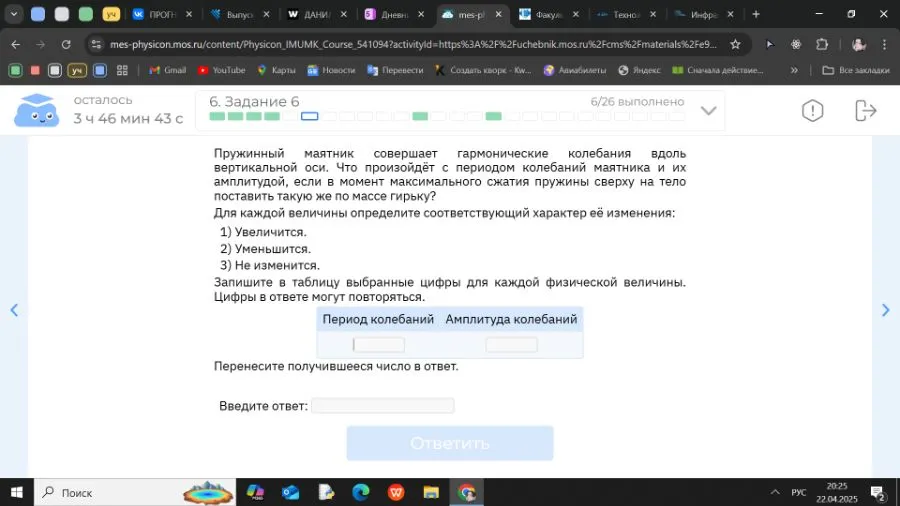

Задание 6

Давай разберемся, что произойдет с периодом и амплитудой колебаний пружинного маятника, если добавить груз.

-

Период колебаний пружинного маятника:

Период колебаний пружинного маятника определяется формулой:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

где:- $T$ - период колебаний,

- $m$ - масса груза,

- $k$ - жесткость пружины.

Если мы добавим груз такой же массы, то масса $m$ увеличится в два раза. Следовательно, период $T$ тоже увеличится.

-

Амплитуда колебаний:

Амплитуда колебаний зависит от начальных условий (например, от того, насколько мы отклонили маятник от положения равновесия). Добавление груза не влияет на амплитуду, если мы не меняем начальные условия. Таким образом, амплитуда не изменится. -

Выбор ответов:

- Период колебаний: 1) Увеличится.

- Амплитуда колебаний: 3) Не изменится.

-

Запись ответа:

В таблицу нужно записать цифры, соответствующие изменениям периода и амплитуды. Получаем число 13.

Ответ: 13

👋 Привет!

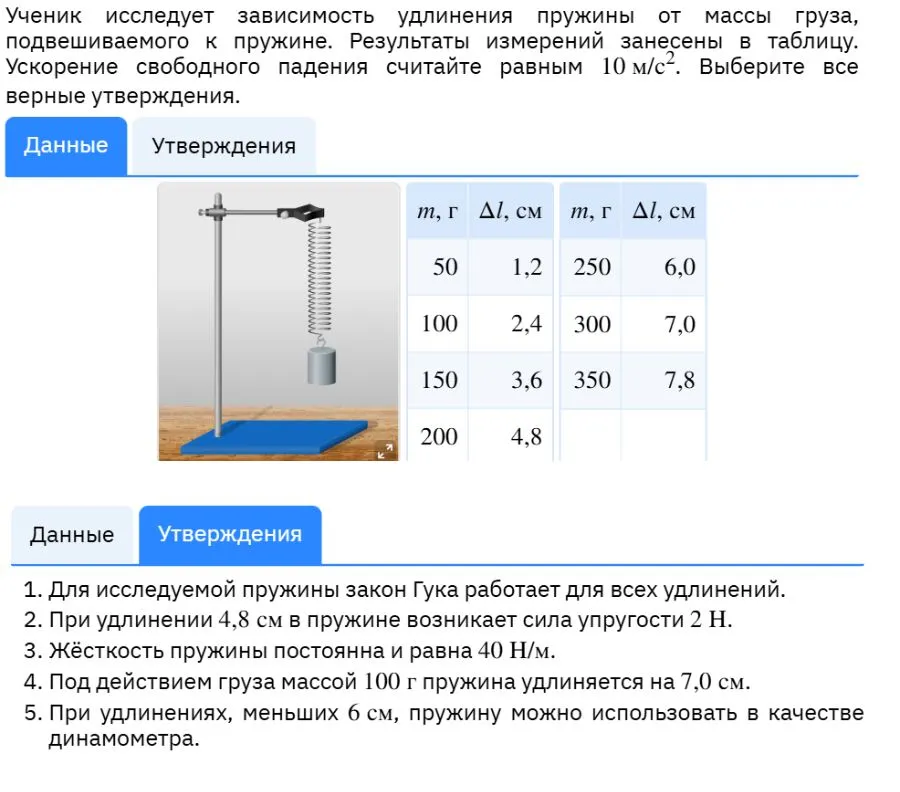

Анализ задачи

В этой задаче нам нужно проанализировать данные об удлинении пружины под действием различных грузов и выбрать верные утверждения.

-

Проверка закона Гука:

Закон Гука гласит, что сила упругости пропорциональна удлинению пружины: $F = k \Delta x$, где $k$ - жесткость пружины. Проверим, выполняется ли это условие для всех удлинений.- Для $m = 50$ г: $\Delta x = 1.2$ см

- Для $m = 100$ г: $\Delta x = 2.4$ см

- Для $m = 150$ г: $\Delta x = 3.6$ см

- Для $m = 200$ г: $\Delta x = 4.8$ см

Видим, что удлинение пропорционально массе груза (и, следовательно, силе тяжести), по крайней мере, до 200 г. Однако, проверим и для больших масс:

- Для $m = 250$ г: $\Delta x = 6.0$ см

- Для $m = 300$ г: $\Delta x = 7.0$ см

- Для $m = 350$ г: $\Delta x = 7.8$ см

Здесь пропорциональность нарушается, так как при увеличении массы на 50 г удлинение становится меньше, чем 1.2 см. Следовательно, первое утверждение неверно.

-

Расчет силы упругости при удлинении 4.8 см:

Удлинение 4.8 см соответствует массе 200 г = 0.2 кг. Сила тяжести, действующая на груз, равна $F = mg = 0.2 \cdot 10 = 2$ Н. Сила упругости равна силе тяжести, поэтому второе утверждение верно. -

Расчет жесткости пружины:

Используем данные для $m = 100$ г = 0.1 кг и $\Delta x = 2.4$ см = 0.024 м. Сила тяжести $F = mg = 0.1 \cdot 10 = 1$ Н. Тогда жесткость пружины $k = \frac{F}{\Delta x} = \frac{1}{0.024} \approx 41.67$ Н/м. Третье утверждение неверно. -

Удлинение пружины под действием груза 100 г:

Из таблицы видно, что под действием груза 100 г пружина удлиняется на 2.4 см, а не на 7.0 см. Четвертое утверждение неверно. -

Использование пружины в качестве динамометра:

Пока выполняется закон Гука (то есть, пока удлинение пропорционально массе), пружину можно использовать в качестве динамометра. Из анализа выше видно, что закон Гука выполняется для удлинений меньше 6 см. Следовательно, пятое утверждение верно.

Вывод

Верные утверждения: 2 и 5.

👋 Привет!

Задание:

Нам нужно определить атмосферное давление на высоте полета самолета, используя известные значения плотности воздуха, температуры, молярной массы и универсальной газовой постоянной.

-

Уравнение состояния идеального газа:

Для решения задачи воспользуемся уравнением состояния идеального газа, которое связывает давление, объем, температуру и количество вещества:

$$PV = nRT$$

где:- $P$ - давление,

- $V$ - объем,

- $n$ - количество вещества (в молях),

- $R$ - универсальная газовая постоянная,

- $T$ - температура (в Кельвинах).

-

Выражение для плотности:

Количество вещества $n$ можно выразить через массу $m$ и молярную массу $M$:

$$n = \frac{m}{M}$$

Тогда уравнение состояния примет вид:

$$PV = \frac{m}{M}RT$$

Плотность $\rho$ определяется как масса, деленная на объем: $\rho = \frac{m}{V}$. Подставим это в уравнение:

$$P = \frac{\rho}{M}RT$$ -

Расчет температуры в Кельвинах:

Температура дана в градусах Цельсия: $t = -50 \,^{\circ}\text{C}$. Переведем ее в Кельвины:

$$T = t + 273.15 = -50 + 273.15 = 223.15 \,\text{K}$$ -

Расчет давления:

Теперь подставим известные значения в формулу для давления:

$$P = \frac{\rho}{M}RT = \frac{0.414 \,\text{кг/м}^3}{29 \cdot 10^{-3} \,\text{кг/моль}} \cdot 8.31 \,\text{Дж/(моль⋅К)} \cdot 223.15 \,\text{K}$$

$$P \approx 26578.5 \,\text{Па}$$ -

Перевод в гПа:

1 гПа = 100 Па, поэтому:

$$P \approx \frac{26578.5}{100} \approx 265.785 \,\text{гПа}$$ -

Округление ответа:

Округлим до целого числа: $P \approx 266 \,\text{гПа}$

Ответ: 266

👋 Привет!

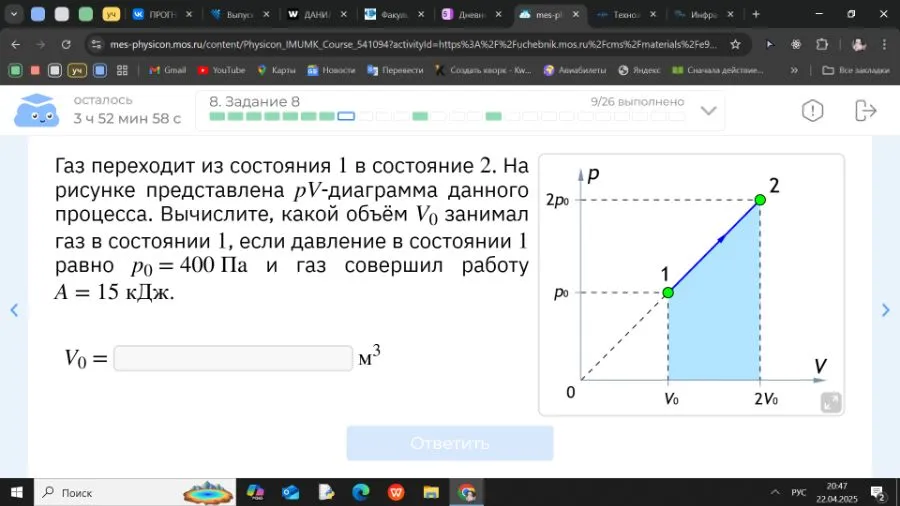

Задание:

Газ переходит из состояния 1 в состояние 2. На рисунке представлена $pV$-диаграмма данного процесса. Вычислите, какой объём $V_0$ занимал газ в состоянии 1, если давление в состоянии 1 равно $p_0 = 400$ Па и газ совершил работу $A = 15$ кДж.

-

Определение работы газа:

Работа газа при переходе из состояния 1 в состояние 2 на $pV$-диаграмме численно равна площади под графиком процесса. В данном случае график представляет собой прямую линию, и площадь под ней можно вычислить как площадь трапеции. -

Вычисление площади трапеции:

Основания трапеции: $p_1 = p_0$ и $p_2 = 2p_0$.

Высота трапеции: $V_2 - V_1 = 2V_0 - V_0 = V_0$.

Площадь трапеции (работа газа) равна:

$$A = \frac{p_1 + p_2}{2} (V_2 - V_1) = \frac{p_0 + 2p_0}{2} V_0 = \frac{3}{2} p_0 V_0$$ -

Выражение для объема $V_0$:

Выразим $V_0$ из формулы для работы:

$$V_0 = \frac{2A}{3p_0}$$ -

Подстановка значений:

Подставим известные значения: $A = 15 \,\text{кДж} = 15000 \,\text{Дж}$ и $p_0 = 400 \,\text{Па}$:

$$V_0 = \frac{2 \cdot 15000}{3 \cdot 400} = \frac{30000}{1200} = 25 \,\text{м}^3$$

Ответ: 25

👋 Привет!

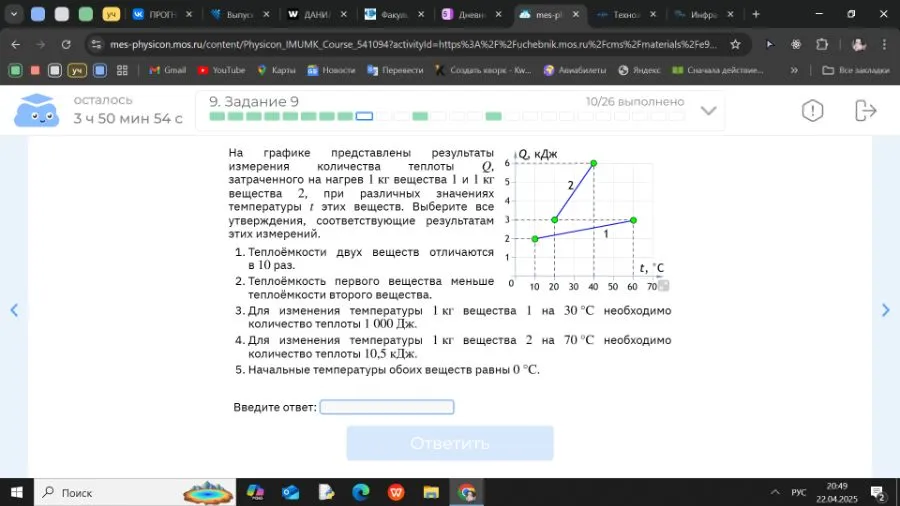

Анализ задачи

На графике представлены результаты измерения количества теплоты $Q$, затраченного на нагрев 1 кг вещества 1 и 1 кг вещества 2, при различных значениях температуры $t$ этих веществ. Выберите все утверждения, соответствующие результатам этих измерений.

-

Теплоёмкости двух веществ отличаются в 10 раз.

- Для вещества 1: при нагреве от 10 °C до 60 °C ($\Delta T = 50$ °C) требуется $Q = 3$ кДж - 2 кДж = 1 кДж.

- Для вещества 2: при нагреве от 10 °C до 30 °C ($\Delta T = 20$ °C) требуется $Q = 6$ кДж - 2 кДж = 4 кДж.

Теплоёмкость $c = \frac{Q}{m \Delta T}$, где $m = 1$ кг. - $c_1 = \frac{1000 \,\text{Дж}}{1 \,\text{кг} \cdot 50 \,\text{°C}} = 20 \,\text{Дж/(кг⋅°C)}$

- $c_2 = \frac{4000 \,\text{Дж}}{1 \,\text{кг} \cdot 20 \,\text{°C}} = 200 \,\text{Дж/(кг⋅°C)}$

Отношение теплоёмкостей: $\frac{c_2}{c_1} = \frac{200}{20} = 10$. Утверждение 1 верно.

-

Теплоёмкость первого вещества меньше теплоёмкости второго вещества.

Как было показано выше, $c_1 = 20 \,\text{Дж/(кг⋅°C)}$ и $c_2 = 200 \,\text{Дж/(кг⋅°C)}$. Следовательно, теплоёмкость первого вещества меньше теплоёмкости второго вещества. Утверждение 2 верно. -

Для изменения температуры 1 кг вещества 1 на 30 °C необходимо количество теплоты 1000 Дж.

Из графика видно, что для нагрева вещества 1 от 10 °C до 40 °C ($\Delta T = 30$ °C) требуется $Q = 2.6$ кДж - 2 кДж = 0.6 кДж = 600 Дж. Утверждение 3 неверно. -

Для изменения температуры 1 кг вещества 2 на 70 °C необходимо количество теплоты 10,5 кДж.

На графике нет данных для 70 °C. Однако, мы знаем, что $c_2 = 200 \,\text{Дж/(кг⋅°C)}$.

Тогда $Q = c_2 m \Delta T = 200 \,\text{Дж/(кг⋅°C)} \cdot 1 \,\text{кг} \cdot (70 \,\text{°C} - 10 \,\text{°C}) = 200 \cdot 60 = 12000 \,\text{Дж} = 12 \,\text{кДж}$. Утверждение 4 неверно. -

Начальные температуры обоих веществ равны 0 °C.

Из графика видно, что при 0 °C данных нет, но при 10 °C количество теплоты для обоих веществ не равно нулю. Утверждение 5 неверно.

Вывод

Верные утверждения: 1 и 2.

👋 Привет!

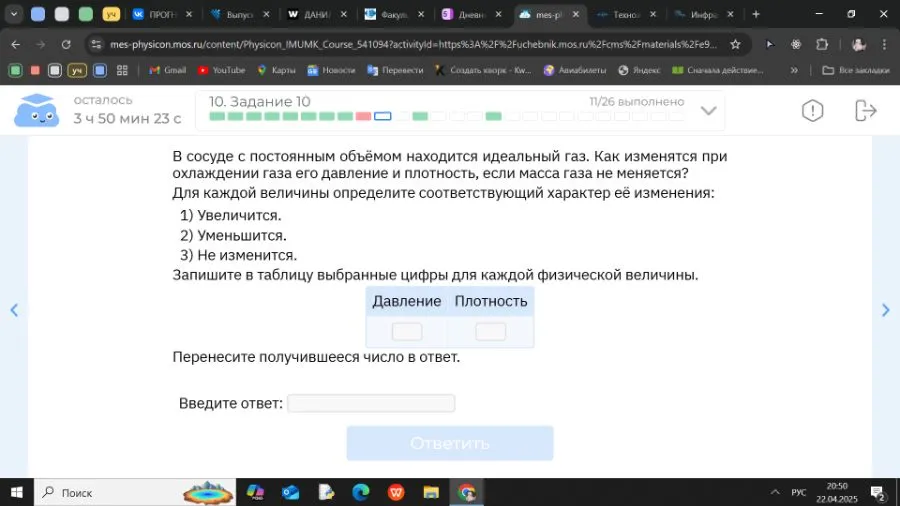

Задание:

В сосуде с постоянным объёмом находится идеальный газ. Как изменятся при охлаждении газа его давление и плотность, если масса газа не меняется? Для каждой величины определите соответствующий характер её изменения:

- Увеличится.

- Уменьшится.

- Не изменится.

Решение:

-

Давление:

Для идеального газа справедливо уравнение состояния идеального газа: $PV = nRT$, где $P$ - давление, $V$ - объем, $n$ - количество вещества, $R$ - универсальная газовая постоянная, $T$ - температура. Поскольку объем сосуда постоянен ($V = \text{const}$), количество вещества (и масса газа) не меняется ($n = \text{const}$), и $R$ - постоянная, то при уменьшении температуры ($T$) давление ($P$) также будет уменьшаться. Таким образом, давление уменьшится. -

Плотность:

Плотность определяется как масса, деленная на объем: $\rho = \frac{m}{V}$. В данной задаче масса газа ($m$) не меняется, и объем сосуда ($V$) также не меняется. Следовательно, плотность газа останется неизменной.

Ответ:

Давление: 2 (Уменьшится)

Плотность: 3 (Не изменится)

Итоговый ответ: 23

👋 Привет!

Задание:

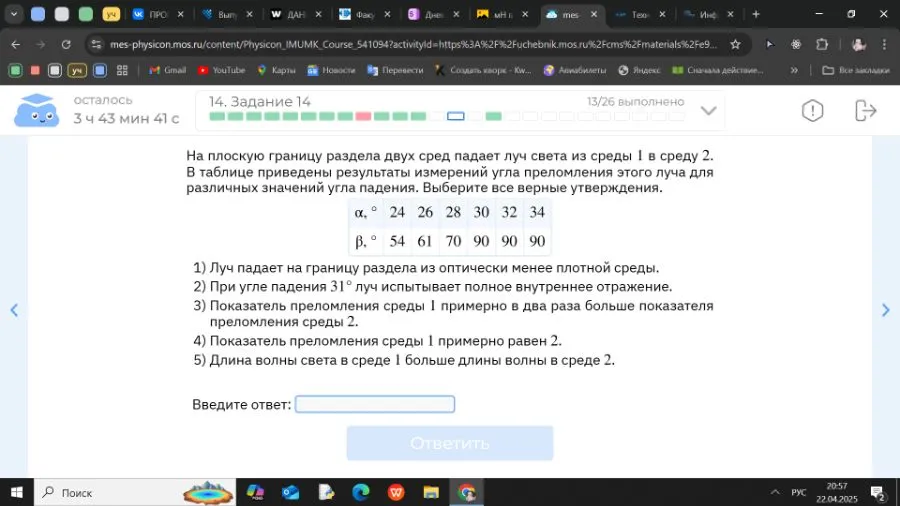

На плоскую границу раздела двух сред падает луч света из среды 1 в среду 2. В таблице приведены результаты измерений угла преломления этого луча для различных значений угла падения. Выберите все верные утверждения.

$\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|}

\hline

\alpha, ^\circ & 24 & 26 & 28 & 30 & 32 & 34 \

\hline

\beta, ^\circ & 54 & 61 & 70 & 90 & 90 & 90 \

\hline

\end{array}$

-

Луч падает на границу раздела из оптически менее плотной среды.

- Если луч переходит из оптически более плотной среды в менее плотную, то угол преломления больше угла падения. В данном случае, угол преломления $\beta$ всегда больше угла падения $\alpha$. Следовательно, луч падает из оптически более плотной среды в оптически менее плотную. Утверждение 1 неверно.

-

При угле падения 31° луч испытывает полное внутреннее отражение.

- Полное внутреннее отражение возникает, когда луч переходит из оптически более плотной среды в менее плотную, и угол падения превышает некоторый критический угол. Из таблицы видно, что при угле падения 30° угол преломления равен 90°. Это означает, что при угле немного больше 30° (например, 31°) луч будет испытывать полное внутреннее отражение. Утверждение 2 верно.

-

Показатель преломления среды 1 примерно в два раза больше показателя преломления среды 2.

- Закон Снеллиуса: $\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{n_2}{n_1}$, где $n_1$ и $n_2$ - показатели преломления среды 1 и среды 2 соответственно.

- Возьмем $\alpha = 24^\circ$ и $\beta = 54^\circ$. Тогда $\frac{\sin 24^\circ}{\sin 54^\circ} = \frac{n_2}{n_1}$.

- $\sin 24^\circ \approx 0.4067$ и $\sin 54^\circ \approx 0.8090$.

- $\frac{n_2}{n_1} = \frac{0.4067}{0.8090} \approx 0.5027$. Следовательно, $n_1 \approx 2n_2$. Утверждение 3 верно.

-

Показатель преломления среды 1 примерно равен 2.

- Для углов падения 30° и более, угол преломления равен 90°. Это означает, что $\sin \beta = 1$. Тогда $\frac{\sin \alpha}{1} = \frac{n_2}{n_1}$.

- При $\alpha = 30^\circ$, $\sin 30^\circ = 0.5$. Значит, $\frac{n_2}{n_1} = 0.5$, или $n_1 = 2n_2$. Мы не можем определить абсолютное значение $n_1$ только из этих данных. Утверждение 4 неверно.

-

Длина волны света в среде 1 больше длины волны в среде 2.

- Поскольку $n_1 > n_2$, скорость света в среде 1 меньше, чем в среде 2. Так как частота света не меняется при переходе из одной среды в другую, а длина волны $\lambda = \frac{v}{f}$, где $v$ - скорость света, $f$ - частота, то длина волны в среде с меньшей скоростью (среда 1) будет меньше, чем в среде с большей скоростью (среда 2). Утверждение 5 неверно.

Вывод

Верные утверждения: 2 и 3.

👋 Привет!

Задание:

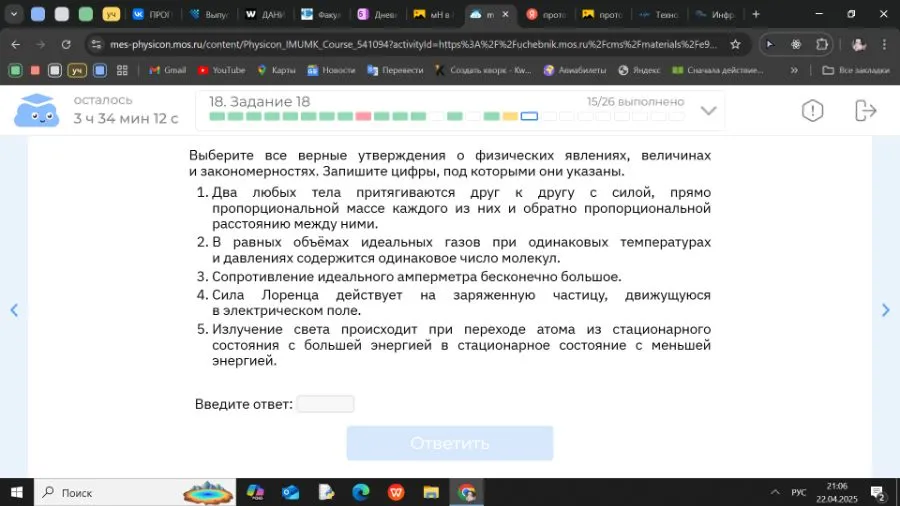

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

- Два любых тела притягиваются друг к другу с силой, прямо пропорциональной массе каждого из них и обратно пропорциональной расстоянию между ними.

- В равных объёмах идеальных газов при одинаковых температурах и давлениях содержится одинаковое число молекул.

- Сопротивление идеального амперметра бесконечно большое.

- Сила Лоренца действует на заряженную частицу, движущуюся в электрическом поле.

- Излучение света происходит при переходе атома из стационарного состояния с большей энергией в стационарное состояние с меньшей энергией.

Решение:

-

Два любых тела притягиваются друг к другу с силой, прямо пропорциональной массе каждого из них и обратно пропорциональной расстоянию между ними.

- Это утверждение не совсем корректно. Сила гравитационного притяжения между двумя телами прямо пропорциональна произведению их масс и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. Формула: $F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$, где $G$ - гравитационная постоянная, $m_1$ и $m_2$ - массы тел, $r$ - расстояние между ними. Утверждение 1 неверно.

-

В равных объёмах идеальных газов при одинаковых температурах и давлениях содержится одинаковое число молекул.

- Это утверждение является следствием закона Авогадро. Закон Авогадро гласит, что в равных объемах различных газов при одинаковых условиях (температура и давление) содержится одинаковое число молекул. Утверждение 2 верно.

-

Сопротивление идеального амперметра бесконечно большое.

- Идеальный амперметр должен иметь нулевое сопротивление, чтобы не вносить изменений в измеряемую цепь. Бесконечно большое сопротивление было бы у идеального вольтметра. Утверждение 3 неверно.

-

Сила Лоренца действует на заряженную частицу, движущуюся в электрическом поле.

- Сила Лоренца действует на заряженную частицу, движущуюся в магнитном поле. В электрическом поле на заряженную частицу действует электрическая сила. Утверждение 4 неверно.

-

Излучение света происходит при переходе атома из стационарного состояния с большей энергией в стационарное состояние с меньшей энергией.

- Это утверждение описывает процесс излучения фотона при переходе электрона с более высокого энергетического уровня на более низкий. Утверждение 5 верно.

Вывод

Верные утверждения: 2 и 5.

👋 Привет!

Задание:

Солнце находится над горизонтом под углом 60°. На каком расстоянии от себя человек должен положить на горизонтальный участок поверхности земли небольшое плоское зеркало, чтобы увидеть в нём солнце? Расстояние от глаз человека до земли принять равным 1 м 72 см. Ответ округлите до целых.

Решение:

-

Угол падения и угол отражения:

- Угол между направлением на Солнце и горизонтом равен 60°. Угол падения луча на зеркало равен углу между лучом и нормалью к поверхности зеркала. Поскольку зеркало лежит горизонтально, нормаль к нему вертикальна. Следовательно, угол между лучом Солнца и нормалью равен 90° - 60° = 30°.

- По закону отражения, угол отражения равен углу падения, то есть тоже 30°.

-

Геометрия задачи:

- Пусть $h$ - расстояние от глаз человека до земли (1.72 м), $x$ - расстояние от человека до зеркала. Луч от Солнца падает на зеркало под углом 30° к вертикали и отражается под углом 30° к вертикали, попадая в глаза человеку. Таким образом, образуется треугольник, в котором высота (расстояние от глаз до земли) является противолежащим катетом к углу отражения, а расстояние от человека до зеркала - прилежащим катетом.

-

Расчет расстояния:

- Используем тангенс угла отражения: $\tan(30^\circ) = \frac{x}{h}$.

- Отсюда $x = h \cdot \tan(30^\circ)$.

- $\tan(30^\circ) = \frac{1}{\sqrt{3}} \approx 0.577$.

- $x = 1.72 \cdot 0.577 \approx 0.992$ м.

-

Округление:

- Округляем до целых: $x \approx 1$ м.

Ответ:

Человек должен положить зеркало на расстоянии 1 метр от себя.

👋 Привет!

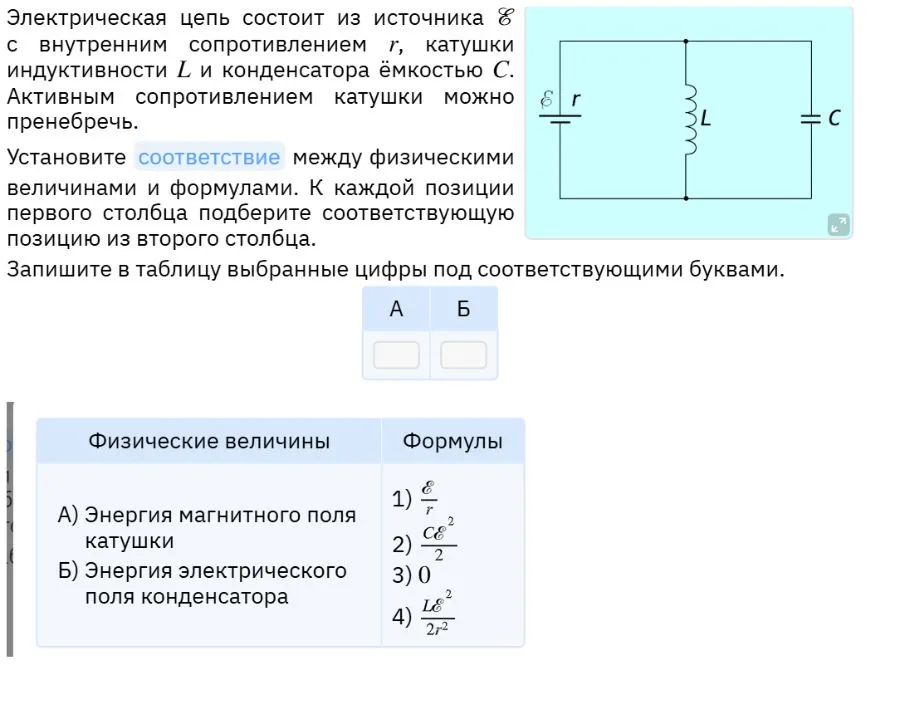

Задание:

Электрическая цепь состоит из источника $\mathscr{E}$ с внутренним сопротивлением $r$, катушки индуктивности $L$ и конденсатора ёмкостью $C$. Активным сопротивлением катушки можно пренебречь. Установите соответствие между физическими величинами и формулами. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Физические величины:

А) Энергия магнитного поля катушки

Б) Энергия электрического поля конденсатора

Формулы:

1) $\frac{\mathscr{E}}{r}$

2) $\frac{CE^2}{2}$

3) 0

4) $\frac{LI^2}{2}$

Решение:

-

А) Энергия магнитного поля катушки:

- В установившемся режиме конденсатор заряжен до напряжения источника $\mathscr{E}$. Ток через катушку определяется только сопротивлением $r$ и ЭДС источника. Ток в цепи равен $I = \frac{\mathscr{E}}{r}$.

- Энергия магнитного поля катушки определяется формулой $W_L = \frac{1}{2}LI^2$. Подставляя значение тока, получаем $W_L = \frac{1}{2}L(\frac{\mathscr{E}}{r})^2 = \frac{L\mathscr{E}^2}{2r^2}$.

- Таким образом, энергия магнитного поля катушки соответствует формуле 4.

-

Б) Энергия электрического поля конденсатора:

- В установившемся режиме конденсатор заряжен до напряжения источника $\mathscr{E}$. Энергия электрического поля конденсатора определяется формулой $W_C = \frac{1}{2}CU^2$, где $U$ - напряжение на конденсаторе. В данном случае $U = \mathscr{E}$, поэтому $W_C = \frac{1}{2}C\mathscr{E}^2$.

- Таким образом, энергия электрического поля конденсатора соответствует формуле 2.

Ответ:

А - 4

Б - 2

👋 Привет!

Задание:

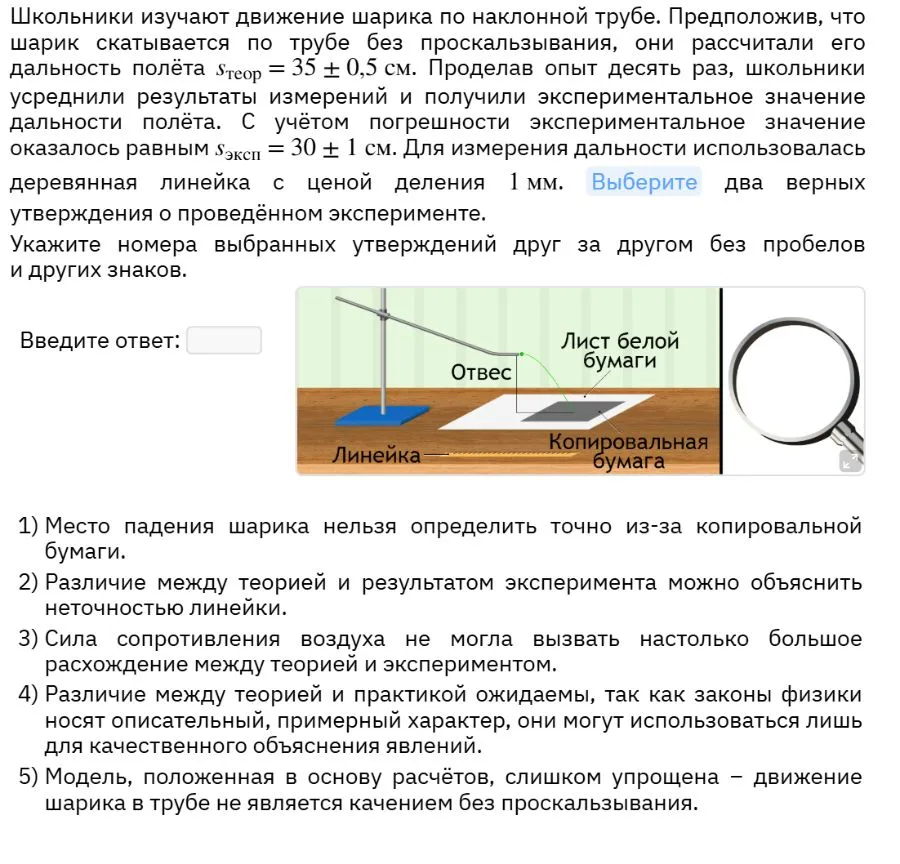

Школьники изучают движение шарика по наклонной трубе. Предположив, что шарик скатывается по трубе без проскальзывания, они рассчитали его дальность полёта $s_{теор} = 35 \pm 0.5$ см. Проделав опыт десять раз, школьники усреднили результаты измерений и получили экспериментальное значение дальности полёта. С учётом погрешности экспериментальное значение оказалось равным $s_{эксп} = 30 \pm 1$ см. Для измерения дальности использовалась деревянная линейка с ценой деления 1 мм. Выберите два верных утверждения о проведённом эксперименте. Укажите номера выбранных утверждений друг за другом без пробелов и других знаков.

- Место падения шарика нельзя определить точно из-за копировальной бумаги.

- Различие между теорией и результатом эксперимента можно объяснить неточностью линейки.

- Сила сопротивления воздуха не могла вызвать настолько большое расхождение между теорией и экспериментом.

- Различие между теорией и практикой ожидаемы, так как законы физики носят описательный, примерный характер, они могут использоваться лишь для качественного объяснения явлений.

- Модель, положенная в основу расчётов, слишком упрощена – движение шарика в трубе не является качением без проскальзывания.

Решение:

-

Анализ утверждения 1:

- Копировальная бумага используется для фиксации места падения шарика, поэтому она помогает определить место падения, а не мешает. Утверждение 1 неверно.

-

Анализ утверждения 2:

- Цена деления линейки 1 мм, что составляет 0.1 см. Погрешность измерения дальности полёта линейкой вряд ли может объяснить расхождение в 5 см между теорией и экспериментом. Утверждение 2 неверно.

-

Анализ утверждения 3:

- Расхождение между теоретическим и экспериментальным значениями составляет 5 см, что довольно много. Сила сопротивления воздуха вполне могла повлиять на дальность полёта шарика и вызвать такое расхождение. Утверждение 3 неверно.

-

Анализ утверждения 4:

- Законы физики описывают реальные явления с определённой точностью. Различие между теорией и экспериментом может быть связано с упрощениями, сделанными в теоретической модели. Однако, утверждение о том, что законы физики носят "описательный, примерный характер" не совсем корректно. Утверждение 4 неверно.

-

Анализ утверждения 5:

- В теоретической модели предполагалось, что шарик скатывается без проскальзывания. Если шарик проскальзывает, то часть энергии идёт на вращение шарика, и дальность полёта уменьшается. Это может объяснить расхождение между теорией и экспериментом. Утверждение 5 верно.

Вывод:

Верное утверждение: 5. Также, если учесть, что $s_{теор} = 35 \pm 0.5$ см и $s_{эксп} = 30 \pm 1$ см, то интервалы значений не пересекаются, что говорит о наличии систематической ошибки или неучтенных факторов. Одним из таких факторов может быть сопротивление воздуха, которое не учитывалось в теоретической модели. Таким образом, утверждение 3 тоже можно считать верным, если рассматривать его с точки зрения неучтенных факторов.

Ответ:

35

Для каждой величины определите соответствующий характер её изменения:

Увеличится.

Уменьшится.

Не изменится.

👋 Привет!

Задание:

Бильярдный шар упруго сталкивается с неподвижным таким же шаром. Что произойдёт с суммарной кинетической энергией и с модулем импульса второго шара после столкновения?

Для каждой величины определите соответствующий характер её изменения:

- Увеличится.

- Уменьшится.

- Не изменится.

Решение:

-

Суммарная кинетическая энергия:

- При упругом столкновении выполняется закон сохранения энергии. Это означает, что суммарная кинетическая энергия шаров до столкновения равна суммарной кинетической энергии шаров после столкновения.

- Следовательно, суммарная кинетическая энергия не изменится.

-

Модуль импульса второго шара:

- До столкновения второй шар покоился, поэтому его импульс был равен нулю.

- После столкновения первый шар передаёт часть своего импульса второму шару. Второй шар начинает двигаться, и его импульс становится отличным от нуля.

- Следовательно, модуль импульса второго шара увеличится.

Ответ:

- Суммарная кинетическая энергия: 3 (Не изменится)

- Модуль импульса второго шара: 1 (Увеличится)

Для каждой величины определите соответствующий характер её изменения:

Увеличится.

Уменьшится.

Не изменится.

👋 Привет!

Задание:

Водолазный колокол представляет собой сосуд с открытым дном, внутри которого находится воздух. Колокол поместили в воду и начали погружать на большую глубину. Как изменятся объём воздуха под колоколом и его давление?

Для каждой величины определите соответствующий характер её изменения:

- Увеличится.

- Уменьшится.

- Не изменится.

Решение:

-

Объём воздуха под колоколом:

- При погружении колокола на большую глубину, давление воды увеличивается.

- Давление воздуха внутри колокола должно уравновешиваться давлением воды снаружи. Следовательно, давление воздуха внутри колокола также увеличивается.

- Согласно закону Бойля-Мариотта (для изотермического процесса), при увеличении давления объём газа уменьшается.

- Таким образом, объём воздуха под колоколом уменьшится.

-

Давление воздуха под колоколом:

- Как уже было сказано, при погружении колокола на большую глубину, давление воды увеличивается.

- Давление воздуха внутри колокола должно уравновешиваться давлением воды снаружи.

- Следовательно, давление воздуха под колоколом увеличится.

Ответ:

- Объём воздуха под колоколом: 2 (Уменьшится)

- Давление воздуха под колоколом: 1 (Увеличится)

В любой системе отсчёта импульс системы тел сохраняется, если сумма внешних сил равна нулю.

Ускорение, приобретённое телом под действием силы, прямо пропорционально массе тела.

При понижении температуры влажного воздуха может образовываться иней, туман или выпасть роса.

Сила тока короткого замыкания произвольного источника тока определяется только его внутренним сопротивлением.

β-лучи являются потоком электронов или позитронов, испускаемых атомами в результате радиоактивного распада.

👋 Привет!

Задание:

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

- В любой системе отсчёта импульс системы тел сохраняется, если сумма внешних сил равна нулю.

- Ускорение, приобретённое телом под действием силы, прямо пропорционально массе тела.

- При понижении температуры влажного воздуха может образовываться иней, туман или выпасть роса.

- Сила тока короткого замыкания произвольного источника тока определяется только его внутренним сопротивлением.

- β-лучи являются потоком электронов или позитронов, испускаемых атомами в результате радиоактивного распада.

Решение:

-

Анализ утверждения 1:

- Закон сохранения импульса гласит, что импульс системы тел сохраняется, если сумма внешних сил, действующих на систему, равна нулю. Это справедливо в любой инерциальной системе отсчёта. Утверждение 1 верно.

-

Анализ утверждения 2:

- Согласно второму закону Ньютона, ускорение, приобретённое телом под действием силы, прямо пропорционально силе и обратно пропорционально массе тела: $a = F/m$. Таким образом, ускорение обратно пропорционально массе тела. Утверждение 2 неверно.

-

Анализ утверждения 3:

- При понижении температуры влажного воздуха водяной пар может конденсироваться или сублимироваться. Если температура опускается ниже точки росы, выпадает роса. Если температура опускается ниже нуля градусов Цельсия, может образоваться иней. Также может образоваться туман, если воздух охлаждается до точки росы, и водяной пар конденсируется в мелкие капли. Утверждение 3 верно.

-

Анализ утверждения 4:

- Сила тока короткого замыкания определяется как $I_{кз} = \frac{\mathcal{E}}{r}$, где $\mathcal{E}$ - ЭДС источника тока, а $r$ - его внутреннее сопротивление. Таким образом, сила тока короткого замыкания зависит только от ЭДС и внутреннего сопротивления источника. Утверждение 4 верно.

-

Анализ утверждения 5:

- β-лучи действительно являются потоком электронов или позитронов, испускаемых ядрами атомов при радиоактивном распаде. Утверждение 5 верно.

Ответ:

1345

👋 Привет!

Задание:

Ученик измерял скорость равномерно прямолинейно движущейся тележки. Время движения тележки он измерял по очень точному электронному секундомеру и получил значение 10,00 с. Пройденный тележкой путь он измерил с помощью рулетки и получил (125 ± 0,5) см. Чему равна скорость тележки? Ответ дайте в см/с, значение и абсолютную погрешность запишите слитно без пробела.

Решение:

-

Расчет скорости:

- Скорость тележки равна отношению пройденного пути ко времени движения: $v = \frac{s}{t}$.

- $v = \frac{125 \text{ см}}{10,00 \text{ с}} = 12,5 \text{ см/с}$.

-

Расчет абсолютной погрешности:

- Погрешность измерения времени пренебрежимо мала, поэтому основная погрешность в измерении скорости связана с погрешностью измерения пути.

- Относительная погрешность измерения пути: $\frac{\Delta s}{s} = \frac{0,5 \text{ см}}{125 \text{ см}} = 0,004$.

- Относительная погрешность скорости равна относительной погрешности пути: $\frac{\Delta v}{v} = \frac{\Delta s}{s} = 0,004$.

- Абсолютная погрешность скорости: $\Delta v = v \cdot \frac{\Delta s}{s} = 12,5 \text{ см/с} \cdot 0,004 = 0,05 \text{ см/с}$.

-

Запись результата:

- Скорость тележки: $(12,50 ± 0,05) \text{ см/с}$.

Ответ:

12,500,05

👋 Привет!

Задание:

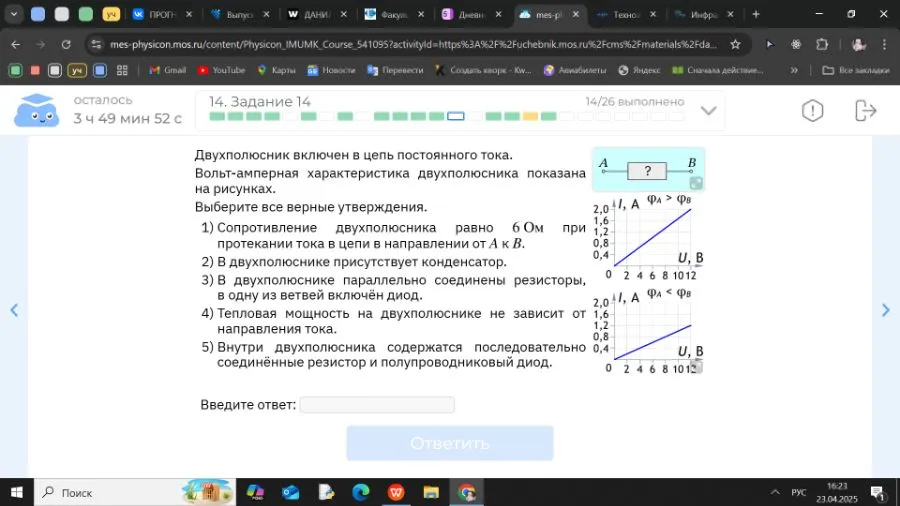

Двухполюсник включен в цепь постоянного тока. Вольт-амперная характеристика двухполюсника показана на рисунках. Выберите все верные утверждения.

- Сопротивление двухполюсника равно 6 Ом при протекании тока в цепи в направлении от A к B.

- В двухполюснике присутствует конденсатор.

- В двухполюснике параллельно соединены резисторы, в одну из ветвей включён диод.

- Тепловая мощность на двухполюснике не зависит от направления тока.

- Внутри двухполюсника содержатся последовательно соединённые резистор и полупроводниковый диод.

Решение:

-

Анализ утверждения 1:

- На графике зависимости тока от напряжения (I от U) при $\varphi_A > \varphi_B$ видно, что при U = 12 В, I = 2 А. Следовательно, сопротивление R = U/I = 12 В / 2 А = 6 Ом. Утверждение 1 верно.

-

Анализ утверждения 2:

- Конденсатор в цепи постоянного тока заряжается и перестает пропускать ток после зарядки. Вольт-амперная характеристика не показывает признаков наличия конденсатора. Утверждение 2 неверно.

-

Анализ утверждения 3:

- Наличие диода в одной из ветвей параллельно соединенных резисторов привело бы к различным вольт-амперным характеристикам в зависимости от направления тока. Это соответствует представленным графикам. Утверждение 3 верно.

-

Анализ утверждения 4:

- Из графиков видно, что вольт-амперные характеристики различны для разных направлений тока (от A к B и от B к A). Следовательно, тепловая мощность зависит от направления тока. Утверждение 4 неверно.

-

Анализ утверждения 5:

- Последовательное соединение резистора и полупроводникового диода может объяснить различие в вольт-амперных характеристиках для разных направлений тока. Утверждение 5 верно.

Ответ:

135

Электрические цепи

👋 Привет!

Задание:

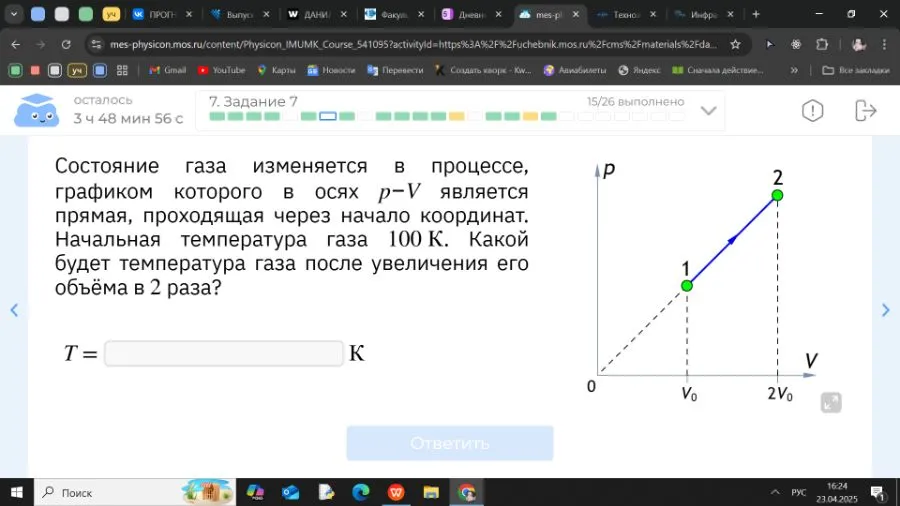

Состояние газа изменяется в процессе, графиком которого в осях p-V является прямая, проходящая через начало координат. Начальная температура газа 100 К. Какой будет температура газа после увеличения его объёма в 2 раза?

Решение:

-

Анализ процесса:

- Так как график в координатах p-V является прямой, проходящей через начало координат, то можно записать: $p = kV$, где k - константа.

-

Запись уравнения Клапейрона-Менделеева:

- Уравнение Клапейрона-Менделеева: $pV = nRT$, где n - количество вещества, R - универсальная газовая постоянная, T - температура.

-

Выражение для температуры:

- Подставим $p = kV$ в уравнение Клапейрона-Менделеева: $(kV)V = nRT$, откуда $T = \frac{kV^2}{nR}$.

-

Отношение температур:

- Пусть начальное состояние газа характеризуется параметрами $V_1 = V_0$ и $T_1 = 100 \text{ К}$. Конечное состояние: $V_2 = 2V_0$. Тогда:

- $T_1 = \frac{kV_1^2}{nR} = \frac{kV_0^2}{nR}$

- $T_2 = \frac{kV_2^2}{nR} = \frac{k(2V_0)^2}{nR} = \frac{4kV_0^2}{nR}$

- $\frac{T_2}{T_1} = \frac{\frac{4kV_0^2}{nR}}{\frac{kV_0^2}{nR}} = 4$

-

Расчет конечной температуры:

- $T_2 = 4T_1 = 4 \cdot 100 \text{ К} = 400 \text{ К}$

Ответ:

400

👋 Привет!

Задание:

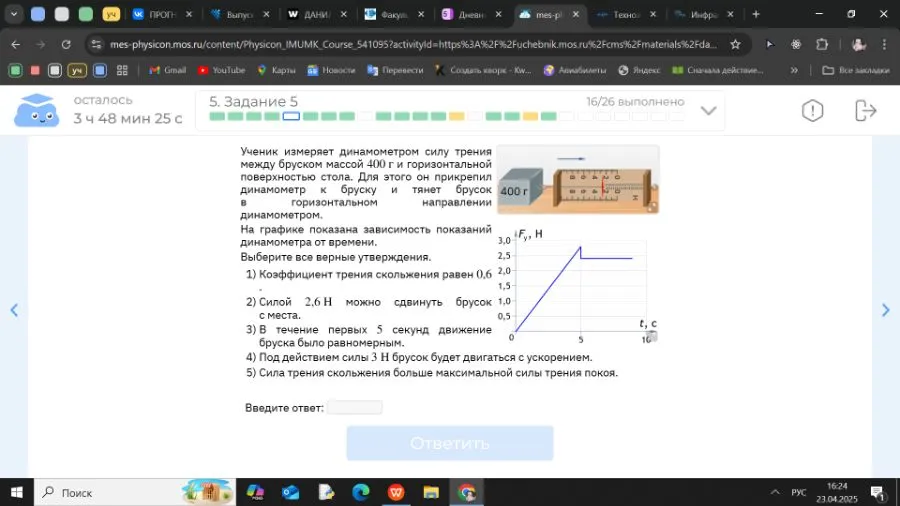

Ученик измеряет динамометром силу трения между бруском массой 400 г и горизонтальной поверхностью стола. Для этого он прикрепил динамометр к бруску и тянет брусок в горизонтальном направлении динамометром. На графике показана зависимость показаний динамометра от времени. Выберите все верные утверждения.

- Коэффициент трения скольжения равен 0,6.

- Силой 2,6 Н можно сдвинуть брусок с места.

- В течение первых 5 секунд движение бруска было равномерным.

- Под действием силы 3 Н брусок будет двигаться с ускорением.

- Сила трения скольжения больше максимальной силы трения покоя.

Решение:

-

Анализ утверждения 1:

- Сила трения скольжения $F_{тр}$ равна 2,4 Н (из графика после начала движения).

- Сила нормальной реакции опоры $N = mg = 0,4 \text{ кг} \cdot 10 \text{ м/с}^2 = 4 \text{ Н}$.

- Коэффициент трения скольжения $\mu = \frac{F_{тр}}{N} = \frac{2,4 \text{ Н}}{4 \text{ Н}} = 0,6$. Утверждение 1 верно.

-

Анализ утверждения 2:

- Максимальная сила трения покоя (сила, необходимая для сдвига бруска) равна примерно 2,6 Н (из графика). Следовательно, силой 2,6 Н можно сдвинуть брусок с места. Утверждение 2 верно.

-

Анализ утверждения 3:

- В течение первых 5 секунд сила, приложенная к бруску, увеличивается от 0 до 2,6 Н. Это означает, что брусок покоится, а сила трения равна приложенной силе. Движения нет, поэтому утверждение о равномерном движении неверно. Утверждение 3 неверно.

-

Анализ утверждения 4:

- Максимальная сила трения покоя равна 2,6 Н. Если приложить силу 3 Н, то брусок начнет двигаться, и на него будет действовать сила трения скольжения 2,4 Н. Результирующая сила будет равна 3 Н - 2,4 Н = 0,6 Н. Следовательно, брусок будет двигаться с ускорением. Утверждение 4 верно.

-

Анализ утверждения 5:

- Сила трения скольжения (2,4 Н) меньше максимальной силы трения покоя (2,6 Н). Утверждение 5 неверно.

Ответ:

124

👋 Привет!

Задание:

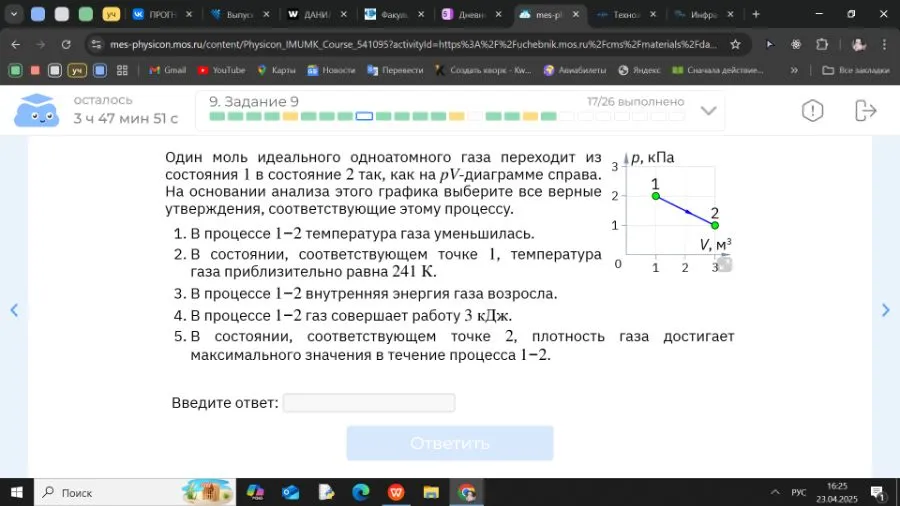

Один моль идеального одноатомного газа переходит из состояния 1 в состояние 2 так, как на pV-диаграмме справа. На основании анализа этого графика выберите все верные утверждения, соответствующие этому процессу.

- В процессе 1-2 температура газа уменьшилась.

- В состоянии, соответствующем точке 1, температура газа приблизительно равна 241 К.

- В процессе 1-2 внутренняя энергия газа возросла.

- В процессе 1-2 газ совершает работу 3 кДж.

- В состоянии, соответствующем точке 2, плотность газа достигает максимального значения в течение процесса 1-2.

Решение:

-

Анализ утверждения 1:

- Из графика: $p_1 = 2 \text{ кПа}$, $V_1 = 1 \text{ м}^3$, $p_2 = 1 \text{ кПа}$, $V_2 = 3 \text{ м}^3$.

- Уравнение Клапейрона-Менделеева: $pV = nRT$, где $n = 1 \text{ моль}$.

- $T_1 = \frac{p_1V_1}{nR} = \frac{2 \cdot 10^3 \text{ Па} \cdot 1 \text{ м}^3}{1 \text{ моль} \cdot 8,31 \text{ Дж/(моль·К)}} \approx 241 \text{ К}$.

- $T_2 = \frac{p_2V_2}{nR} = \frac{1 \cdot 10^3 \text{ Па} \cdot 3 \text{ м}^3}{1 \text{ моль} \cdot 8,31 \text{ Дж/(моль·К)}} \approx 361 \text{ К}$.

- Температура газа увеличилась, следовательно, утверждение 1 неверно.

-

Анализ утверждения 2:

- Как было рассчитано выше, $T_1 \approx 241 \text{ К}$. Утверждение 2 верно.

-

Анализ утверждения 3:

- Внутренняя энергия одноатомного идеального газа: $U = \frac{3}{2}nRT$. Так как температура увеличилась, то и внутренняя энергия возросла. Утверждение 3 верно.

-

Анализ утверждения 4:

- Работа газа в процессе 1-2: $A = \int_{V_1}^{V_2} p dV$. Так как процесс линейный, то работа равна площади под графиком.

- $A = \frac{p_1 + p_2}{2} (V_2 - V_1) = \frac{2 \cdot 10^3 \text{ Па} + 1 \cdot 10^3 \text{ Па}}{2} (3 \text{ м}^3 - 1 \text{ м}^3) = \frac{3 \cdot 10^3 \text{ Па}}{2} \cdot 2 \text{ м}^3 = 3 \cdot 10^3 \text{ Дж} = 3 \text{ кДж}$. Утверждение 4 верно.

-

Анализ утверждения 5:

- Плотность газа $\rho = \frac{m}{V}$. Из уравнения Клапейрона-Менделеева: $pV = \frac{m}{M}RT$, где M - молярная масса газа. Тогда $\rho = \frac{pM}{RT}$.

- В точке 1: $\rho_1 = \frac{p_1M}{RT_1}$. В точке 2: $\rho_2 = \frac{p_2M}{RT_2}$.

- $\frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{p_2T_1}{p_1T_2} = \frac{1 \cdot 241}{2 \cdot 361} \approx 0,33$. Плотность в точке 2 меньше, чем в точке 1. В процессе 1-2 плотность уменьшается. Утверждение 5 неверно.

Ответ:

234

👋 Привет!

Задание:

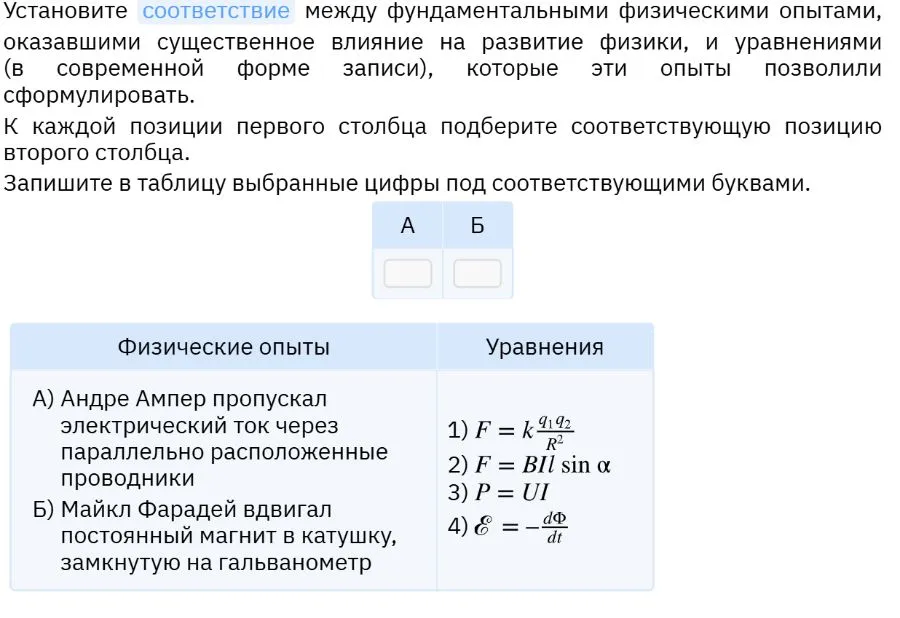

Установите соответствие между фундаментальными физическими опытами, оказавшими существенное влияние на развитие физики, и уравнениями (в современной форме записи), которые эти опыты позволили сформулировать.

Решение:

-

А) Андре Ампер пропускал электрический ток через параллельно расположенные проводники:

- Этот опыт связан с взаимодействием проводников с током. Сила, действующая на проводник с током в магнитном поле, описывается формулой $F = BIl \sin \alpha$, где B - магнитная индукция, I - сила тока, l - длина проводника, $\alpha$ - угол между направлением тока и магнитным полем. Таким образом, опыту Ампера соответствует уравнение 2.

-

Б) Майкл Фарадей вдвигал постоянный магнит в катушку, замкнутую на гальванометр:

- Этот опыт демонстрирует явление электромагнитной индукции. ЭДС индукции, возникающая в катушке, описывается законом Фарадея: $\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt}$, где $\mathcal{E}$ - ЭДС индукции, $\Phi$ - магнитный поток, t - время. Таким образом, опыту Фарадея соответствует уравнение 4.

Ответ:

A - 2

Б - 4

👋 Привет!

Задание:

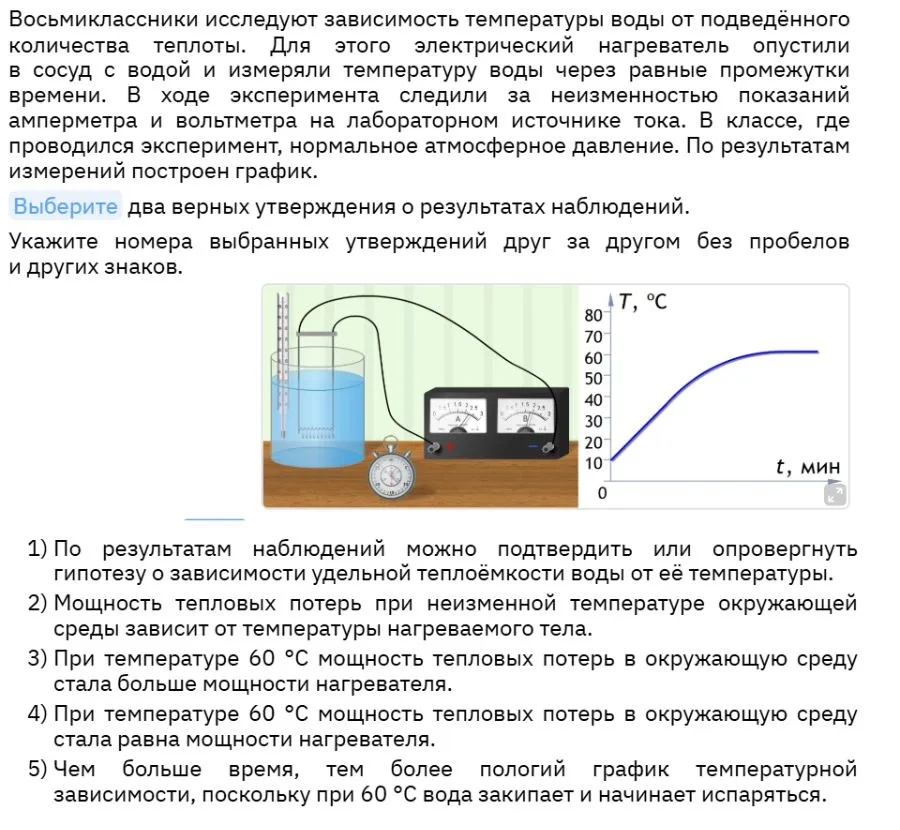

Восьмиклассники исследуют зависимость температуры воды от подведённого количества теплоты. Для этого электрический нагреватель опустили в сосуд с водой и измеряли температуру воды через равные промежутки времени. В ходе эксперимента следили за неизменностью показаний амперметра и вольтметра на лабораторном источнике тока. В классе, где проводился эксперимент, нормальное атмосферное давление. По результатам измерений построен график.

Выберите два верных утверждения о результатах наблюдений.

Решение:

-

Анализ утверждения 1:

- По результатам наблюдений можно сделать вывод о зависимости удельной теплоёмкости воды от её температуры, так как график показывает изменение температуры воды при постоянном подводе тепла. Утверждение 1 верно.

-

Анализ утверждения 2:

- Мощность тепловых потерь зависит от разности температур между нагреваемым телом и окружающей средой. При неизменной температуре окружающей среды мощность тепловых потерь зависит от температуры нагреваемого тела. Утверждение 2 верно.

-

Анализ утверждения 3:

- При температуре 60 °C мощность тепловых потерь в окружающую среду не может быть больше мощности нагревателя, так как температура воды перестает расти, что означает, что подводимая мощность равна мощности тепловых потерь. Утверждение 3 неверно.

-

Анализ утверждения 4:

- При температуре 60 °C температура воды перестает расти, это означает, что мощность тепловых потерь в окружающую среду стала равна мощности нагревателя. Утверждение 4 верно.

-

Анализ утверждения 5:

- При 60 °C вода не закипает, так как для кипения при нормальном атмосферном давлении нужна температура 100 °C. Утверждение 5 неверно.

Ответ:

14

4 года. Условия его возврата таковы:

— каждый январь долг возрастает на 25% по сравнению с концом предыдущего года;

— с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга одним платежом.

Сколько рублей будет выплачено банку, если известно, что кредит будет полностью погашен четырьмя равными платежами и общая сумма платежей после полного погашения кредита на 368640 рублей больше суммы, взятой в кредит?

Решение задачи о кредите

Условие задачи:

В июле 2030 года планируется взять кредит в банке на 4 года. Условия возврата:

- Каждый январь долг возрастает на 25% по сравнению с концом предыдущего года.

- С февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга одним платежом.

Кредит будет погашен четырьмя равными платежами, и общая сумма платежей после полного погашения кредита на 368640 рублей больше суммы, взятой в кредит.

Вопрос:

Сколько рублей будет выплачено банку?

Решение:

-

Обозначения:

S- сумма кредита.x- ежегодный платеж.r- процентная ставка (25% = 0.25).

-

Составление уравнений:

- После первого начисления процентов долг равен

S * (1 + r) = S * 1.25. - После первой выплаты долг равен

S * 1.25 - x. - После второго начисления процентов долг равен

(S * 1.25 - x) * 1.25. - После второй выплаты долг равен

(S * 1.25 - x) * 1.25 - x. - Аналогично для третьего и четвертого года.

После четвертой выплаты долг должен быть равен 0.

Таким образом, получаем уравнение:

(((S * 1.25 - x) * 1.25 - x) * 1.25 - x) * 1.25 - x = 0 - После первого начисления процентов долг равен

-

Упрощение уравнения:

Раскроем скобки:

S * 1.25^4 - x * (1.25^3 + 1.25^2 + 1.25 + 1) = 0Выразим

S:$S = \frac{x * (1.25^3 + 1.25^2 + 1.25 + 1)}{1.25^4}$

-

Использование информации о переплате:

Общая сумма выплат равна

4x.Переплата равна

4x - S = 368640Выразим

S:S = 4x - 368640 -

Решение системы уравнений:

Приравняем два выражения для

S:$\frac{x * (1.25^3 + 1.25^2 + 1.25 + 1)}{1.25^4} = 4x - 368640$

Упростим:

$\frac{x * (1.953125 + 1.5625 + 1.25 + 1)}{2.44140625} = 4x - 368640$

$\frac{x * 5.765625}{2.44140625} = 4x - 368640$

$2.36128x = 4x - 368640$

$1.63872x = 368640$

$x = \frac{368640}{1.63872} = 225000$

-

Вычисление общей суммы выплат:

Общая сумма выплат равна

4x = 4 * 225000 = 900000

Ответ:

Будет выплачено банку 900000 рублей.

— каждый январь долг возрастает на 25% по сравнению с концом предыдущего года;

— с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга одним платежом;

— в июле 2031, 2032 и 2033 годов долг остаётся равным S тыс. рублей;

— платежи в 2034 и 2035 годах равны;

— к июлю 2035 года долг будет выплачен полностью.

Найдите S, если известно, что общая сумма платежей составит 539 тыс. рублей.

Решение задачи о кредите

Условие задачи:

В июле 2030 года планируется взять кредит в банке на сумму S тыс. рублей на 5 лет. Условия возврата:

- Каждый январь долг возрастает на 25% по сравнению с концом предыдущего года.

- С февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга одним платежом.

- В июле 2031, 2032 и 2033 годов долг остаётся равным S тыс. рублей.

- Платежи в 2034 и 2035 годах равны.

- К июлю 2035 года долг будет выплачен полностью.

Общая сумма платежей составит 539 тыс. рублей.

Вопрос:

Найдите S.

Решение:

-

Обозначения:

S- сумма кредита (в тыс. рублей).r- процентная ставка (25% = 0.25).x- платежи в 2034 и 2035 годах (в тыс. рублей).p1, p2, p3- платежи в 2031, 2032, 2033 годах (в тыс. рублей).

-

Составление уравнений:

- После первого начисления процентов долг равен

S * (1 + r) = 1.25S. - После первой выплаты долг равен

1.25S - p1 = S(по условию). - Отсюда,

p1 = 0.25S. -

Аналогично,

p2 = 0.25Sиp3 = 0.25S. -

В 2034 году долг равен

S. После начисления процентов долг равен1.25S. -

После выплаты

xдолг равен1.25S - x. -

В 2035 году долг равен

1.25S - x. После начисления процентов долг равен1.25 * (1.25S - x). - После выплаты

xдолг равен1.25 * (1.25S - x) - x = 0(по условию).

- После первого начисления процентов долг равен

-

Упрощение уравнений:

Из последнего уравнения выразим

x:$1.25 * (1.25S - x) = x$

$1.5625S - 1.25x = x$

$1.5625S = 2.25x$

$x = \frac{1.5625}{2.25}S = \frac{25}{36}S$

-

Использование информации об общей сумме платежей:

Общая сумма платежей равна

p1 + p2 + p3 + x + x = 5390.25S + 0.25S + 0.25S + \frac{25}{36}S + \frac{25}{36}S = 539$0.75S + \frac{50}{36}S = 539$

$0.75S + \frac{25}{18}S = 539$

$\frac{3}{4}S + \frac{25}{18}S = 539$

$\frac{27 + 50}{36}S = 539$

$\frac{77}{36}S = 539$

$S = \frac{539 * 36}{77} = \frac{19404}{77} = 252$

Ответ:

S = 252 тыс. рублей.

— каждый январь долг возрастает на 10% по сравнению с концом предыдущего года;

— с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга одним платежом;

— в июле 2031, 2032 и 2033 годов долг остаётся равным S тыс. рублей;

— платежи в 2034 и 2035 годах равны;

— к июлю 2035 года долг будет выплачен полностью.

Найдите S, если известно, что общая сумма платежей составит 915 тыс. рублей.

Решение задачи о кредите

Условие задачи:

В июле 2030 года планируется взять кредит в банке на сумму S тыс. рублей на 5 лет. Условия возврата:

- Каждый январь долг возрастает на 10% по сравнению с концом предыдущего года.

- С февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга одним платежом.

- В июле 2031, 2032 и 2033 годов долг остаётся равным S тыс. рублей.

- Платежи в 2034 и 2035 годах равны.

- К июлю 2035 года долг будет выплачен полностью.

Общая сумма платежей составит 915 тыс. рублей.

Вопрос:

Найдите S.

Решение:

-

Обозначения:

S- сумма кредита (в тыс. рублей).r- процентная ставка (10% = 0.1).x- платежи в 2034 и 2035 годах (в тыс. рублей).p1, p2, p3- платежи в 2031, 2032, 2033 годах (в тыс. рублей).

-

Составление уравнений:

- После первого начисления процентов долг равен

S * (1 + r) = 1.1S. - После первой выплаты долг равен

1.1S - p1 = S(по условию). - Отсюда,

p1 = 0.1S. -

Аналогично,

p2 = 0.1Sиp3 = 0.1S. -

В 2034 году долг равен

S. После начисления процентов долг равен1.1S. -

После выплаты

xдолг равен1.1S - x. -

В 2035 году долг равен

1.1S - x. После начисления процентов долг равен1.1 * (1.1S - x). - После выплаты

xдолг равен1.1 * (1.1S - x) - x = 0(по условию).

- После первого начисления процентов долг равен

-

Упрощение уравнений:

Из последнего уравнения выразим

x:$1.1 * (1.1S - x) = x$

$1.21S - 1.1x = x$

$1.21S = 2.1x$

$x = \frac{1.21}{2.1}S = \frac{121}{210}S$

-

Использование информации об общей сумме платежей:

Общая сумма платежей равна

p1 + p2 + p3 + x + x = 9150.1S + 0.1S + 0.1S + \frac{121}{210}S + \frac{121}{210}S = 915$0.3S + \frac{242}{210}S = 915$

$\frac{3}{10}S + \frac{121}{105}S = 915$

$\frac{63 + 242}{210}S = 915$

$\frac{305}{210}S = 915$

$S = \frac{915 * 210}{305} = \frac{192150}{305} = 630$

Ответ:

S = 630 тыс. рублей.

4 года. Условия его возврата таковы:

— каждый январь долг возрастает на 25% по сравнению с концом предыдущего года;

— с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга одним платежом.

Сколько рублей будет выплачено банку, если известно, что кредит будет полностью погашен четырьмя равными платежами и общая сумма платежей после полного погашения кредита на 245760 рублей больше суммы, взятой в кредит?

Решение задачи о кредите

Условие задачи:

В июле 2030 года планируется взять кредит в банке на некоторую сумму на 4 года. Условия его возврата таковы:

- Каждый январь долг возрастает на 25% по сравнению с концом предыдущего года.

- С февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга одним платежом.

Кредит будет полностью погашен четырьмя равными платежами, и общая сумма платежей после полного погашения кредита на 245760 рублей больше суммы, взятой в кредит.

Вопрос:

Сколько рублей будет выплачено банку?

Решение:

-

Обозначения:

S- сумма кредита.x- ежегодный платеж.r- процентная ставка (25% = 0.25).

-

Составление уравнений:

- После первого начисления процентов долг равен

S * (1 + r) = S * 1.25. - После первой выплаты долг равен

S * 1.25 - x. - После второго начисления процентов долг равен

(S * 1.25 - x) * 1.25. - После второй выплаты долг равен

(S * 1.25 - x) * 1.25 - x. - Аналогично для третьего и четвертого года.

После четвертой выплаты долг должен быть равен 0.

Таким образом, получаем уравнение:

(((S * 1.25 - x) * 1.25 - x) * 1.25 - x) * 1.25 - x = 0 - После первого начисления процентов долг равен

-

Упрощение уравнения:

Раскроем скобки:

S * 1.25^4 - x * (1.25^3 + 1.25^2 + 1.25 + 1) = 0Выразим

S:$S = \frac{x * (1.25^3 + 1.25^2 + 1.25 + 1)}{1.25^4}$

-

Использование информации о переплате:

Общая сумма выплат равна

4x.Переплата равна

4x - S = 245760Выразим

S:S = 4x - 245760 -

Решение системы уравнений:

Приравняем два выражения для

S:$\frac{x * (1.25^3 + 1.25^2 + 1.25 + 1)}{1.25^4} = 4x - 245760$

Упростим:

$\frac{x * (1.953125 + 1.5625 + 1.25 + 1)}{2.44140625} = 4x - 245760$

$\frac{x * 5.765625}{2.44140625} = 4x - 245760$

$2.36128x = 4x - 245760$

$1.63872x = 245760$

$x = \frac{245760}{1.63872} = 150000$

-

Вычисление общей суммы выплат:

Общая сумма выплат равна

4x = 4 * 150000 = 600000

Ответ:

Будет выплачено банку 600000 рублей.

— каждый январь долг возрастает на 16% по сравнению с концом предыдущего года;

— с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга одним платежом;

— в июле каждого года с 2031-го по 2035-й долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на июль предыдущего года;

— в июле 2035-го года долг должен составить 700 тыс. рублей;

— в июле 2036-го года кредит должен быть полностью погашен.

Найдите общую сумму платежей после полного погашения кредита. Ответ дайте в рублях.

Решение задачи о кредите

Условие задачи:

В июле 2030 года планируется взять кредит в банке на сумму 1900 тыс. рублей на 6 лет. Условия его возврата таковы:

- Каждый январь долг возрастает на 16% по сравнению с концом предыдущего года.

- С февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга одним платежом.

- В июле каждого года с 2031-го по 2035-й долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на июль предыдущего года.

- В июле 2035-го года долг должен составить 700 тыс. рублей.

- В июле 2036-го года кредит должен быть полностью погашен.

Вопрос:

Найдите общую сумму платежей после полного погашения кредита. Ответ дайте в рублях.

Решение:

-

Обозначения:

S- сумма кредита (1900 тыс. рублей).n- срок кредита (6 лет).r- процентная ставка (16% = 0.16).d- сумма, на которую уменьшается долг каждый год с 2031 по 2035.D5- долг в июле 2035 года (700 тыс. рублей).p_i- платеж в i-м году.

-

Определение d:

Долг уменьшается на одинаковую сумму с 2031 по 2035 год. Следовательно, за 5 лет (с 2030 по 2035) долг уменьшился на

S - D5 = 1900 - 700 = 1200тыс. рублей. Значит, ежегодно долг уменьшался наd = 1200 / 5 = 240тыс. рублей. -

Расчет долга в каждый год:

- 2030:

D0 = 1900 - 2031:

D1 = 1900 - 240 = 1660 - 2032:

D2 = 1660 - 240 = 1420 - 2033:

D3 = 1420 - 240 = 1180 - 2034:

D4 = 1180 - 240 = 940 - 2035:

D5 = 940 - 240 = 700 - 2036:

D6 = 0

- 2030:

-

Расчет платежей:

Платеж состоит из начисленных процентов на долг в начале года и суммы, на которую уменьшается долг.

- 2031:

p1 = D0 * r + d = 1900 * 0.16 + 240 = 304 + 240 = 544 - 2032:

p2 = D1 * r + d = 1660 * 0.16 + 240 = 265.6 + 240 = 505.6 - 2033:

p3 = D2 * r + d = 1420 * 0.16 + 240 = 227.2 + 240 = 467.2 - 2034:

p4 = D3 * r + d = 1180 * 0.16 + 240 = 188.8 + 240 = 428.8 - 2035:

p5 = D4 * r + d = 940 * 0.16 + 240 = 150.4 + 240 = 390.4 - 2036:

p6 = D5 * r + D5 = 700 * 0.16 + 700 = 112 + 700 = 812

- 2031:

-

Расчет общей суммы платежей:

Total = p1 + p2 + p3 + p4 + p5 + p6 = 544 + 505.6 + 467.2 + 428.8 + 390.4 + 812 = 3148

Ответ:

Общая сумма платежей после полного погашения кредита составит 3148000 рублей.

— каждый январь долг возрастает на 16% по сравнению с концом предыдущего года;

— с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга одним платежом;

— в июле каждого года с 2031-го по 2035-й долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на июль предыдущего года;

— в июле 2036-го года кредит должен быть полностью погашен.

Какой долг будет в июле 2035-го года, если общая сумма платежей после полного погашения кредита составит 4372 тыс. рублей? Ответ дайте в рублях.

Решение задачи о кредите

Условие задачи:

В июле 2030 года планируется взять кредит в банке на сумму 2500 тыс. рублей на 6 лет. Условия его возврата таковы:

- Каждый январь долг возрастает на 16% по сравнению с концом предыдущего года.

- С февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга одним платежом.

- В июле каждого года с 2031-го по 2035-й долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на июль предыдущего года.

- В июле 2036-го года кредит должен быть полностью погашен.

Общая сумма платежей после полного погашения кредита составит 4372 тыс. рублей.

Вопрос:

Какой долг будет в июле 2035-го года? Ответ дайте в рублях.

Решение:

-

Обозначения: