Анализ исторических утверждений о возвышении Москвы

Задание 1

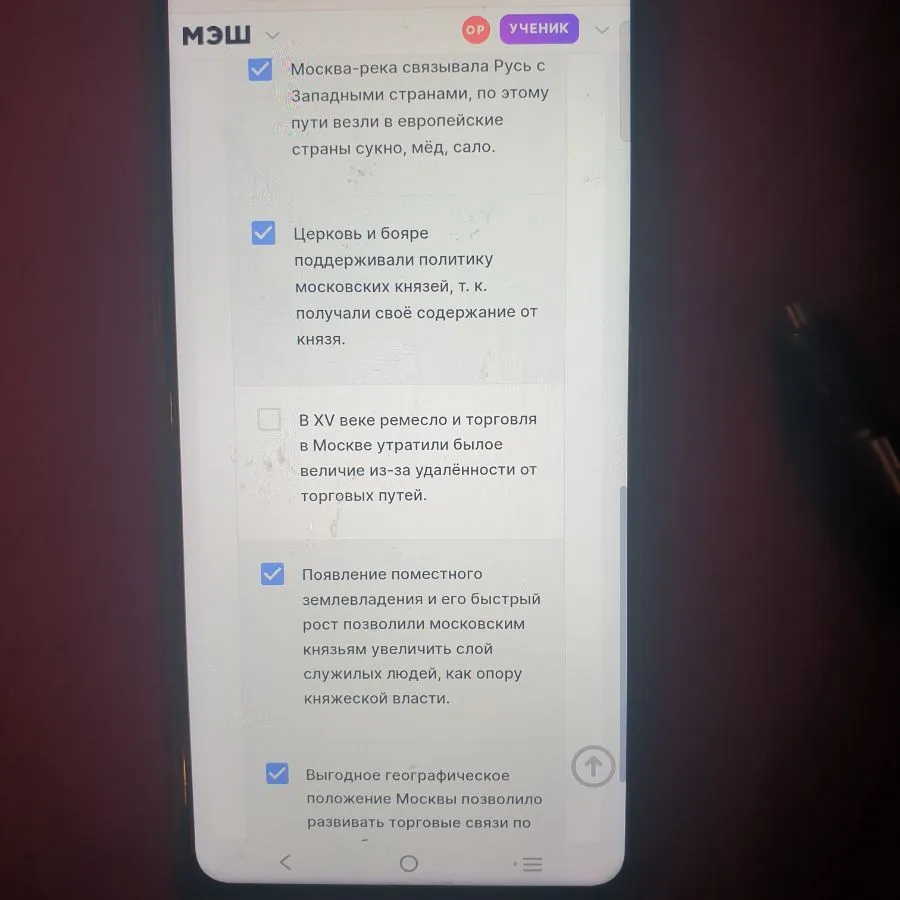

Утверждение: Москва-река связывала Русь с Западными странами, по этому пути везли в европейские страны сукно, мёд, сало.

Разбор:

Это утверждение верно и является одной из причин возвышения Москвы.

- 🗺️ Географическое положение: Москва находилась на пересечении важных торговых путей, включая водные. Москва-река впадала в Оку, а Ока — в Волгу. Это открывало доступ как к Волжскому торговому пути (связь с Востоком и Югом), так и к системе рек и волоков, ведущих на Запад и Северо-Запад.

- 🛶 Водные пути: Реки были основными транспортными артериями Средневековья. Контроль над участками ключевых речных систем давал экономические и стратегические преимущества.

- 🍯 Торговля: Через Москву шли товары как с Запада на Восток, так и наоборот. Русь экспортировала меха, воск, мёд, лён, а импортировала сукно, металлы, вино и другие товары. Хотя Москва-река сама по себе не связывала Русь напрямую с Западными странами (это делали пути через Новгород, Смоленск, Балтику), она была важнейшей частью общей системы торговых коммуникаций, способствовавшей экономическому росту Московского княжества.

Таким образом, выгодное расположение на торговых путях, включая речные, было важным фактором возвышения Москвы.

Задание 2

Утверждение: Церковь и бояре поддерживали политику московских князей, т. к. получали своё содержание от князя.

Разбор:

Это утверждение также верно и отражает важные аспекты возвышения Москвы.

- ☦️ Поддержка Церкви:

- Перенос резиденции митрополита Киевского и всея Руси в Москву (окончательно при митрополите Феогносте в 1328 г., начат Петром в 1325 г.) превратил город в духовный центр русских земель.

- Церковь поддерживала объединительную политику московских князей, видя в них защитников православия и потенциальных объединителей Руси.

- Церковь получала от князей земли, льготы и защиту, что создавало взаимную заинтересованность.

- 👑 Поддержка Боярства:

- Московские князья привлекали на службу бояр из других княжеств, предоставляя им земли (вотчины и поместья) и должности.

- По мере усиления Московского княжества служба московскому князю становилась всё более выгодной и престижной.

- Формировался мощный слой служилых людей, бояр и дворян, чьё благосостояние напрямую зависело от силы и успехов московского князя. Они становились опорой его власти.

Следовательно, поддержка со стороны таких влиятельных сил, как Церковь и значительная часть боярства, была ключевым фактором в процессе централизации русских земель вокруг Москвы.

Задание 1: Москва-река и торговля с Западом

Утверждение: "Москва-река связывала Русь с Западными странами, по этому пути везли в европейские страны сукно, мёд, сало."

Анализ:

Это утверждение неверно ❌.

- Географическое положение: Москва-река является частью Волго-Окского бассейна. Этот речной путь был важен для внутренней торговли и связей с Востоком (через Волгу) и Югом, но не был основным путем, напрямую связывающим Русь с Западной Европой.

- Основные торговые пути на Запад: Главные торговые пути Руси на Запад проходили:

- Через Новгород и Псков к Балтийскому морю (Ганзейский союз).

- Через Смоленск и Полоцк к Балтике и Центральной Европе.

- Роль Москвы-реки: Хотя товары могли перемещаться по системе рек и волоков, включая Москву-реку, и в конечном итоге попадать на западные рынки, сама Москва-река не была прямым и главным связующим звеном с Западной Европой для экспорта указанных товаров.

Вывод: Утверждение неточно отражает географию торговых путей Древней Руси. Отметка в задании стоит неверно.

Задание 2: Поддержка князей Церковью и боярами

Утверждение: "Церковь и бояре поддерживали политику московских князей, т. к. получали своё содержание от князя."

Анализ:

Это утверждение в целом верно, но с оговорками ✅.

- Поддержка Церкви: Русская православная церковь, особенно после переноса резиденции митрополита в Москву, последовательно поддерживала политику московских князей по объединению русских земель. Это соответствовало идее сильного православного государства. Церковь имела и свои экономические интересы (земли, льготы), которые часто совпадали с интересами крепнущей княжеской власти.

- Поддержка бояр: Отношения князей с боярством были сложнее.

- Часть боярства действительно поддерживала московских князей, переходя к ним на службу из других княжеств, получая земли (поместья) и должности, что укрепляло их положение.

- Однако другая часть боярства (особенно старая родовая аристократия) часто выступала против централизаторской политики князей, так как она ограничивала их традиционные права и вольности. Их поддержка не всегда была безусловной.

- "Содержание от князя": Это упрощение. Церковь имела собственные источники дохода. Бояре владели как наследственными вотчинами, так и получали поместья за службу. Зависимость от князя была важным, но не единственным фактором.

Вывод: Хотя отношения были сложными, и поддержка не была абсолютной, в целом и Церковь, и значительная часть боярства были заинтересованы в усилении Московского княжества и поддерживали его политику, получая от этого различные выгоды (статус, земли, должности, защиту). В рамках школьного задания утверждение можно считать верным. Отметка в задании стоит верно.

Задание 3: В XV веке ремесло и торговля в Москве утратили былое величие из-за удалённости от торговых путей.

Это утверждение неверно ❌.

Пояснение:

1. Исторический контекст: XV век был периодом усиления Московского княжества, а не упадка. Москва активно развивалась как политический, экономический и ремесленный центр.

2. Географическое положение: Москва имела выгодное географическое положение на пересечении важных торговых путей, включая речные (Москва-река, Ока, Волга). Это способствовало росту торговли и ремесла, а не их упадку.

3. Развитие: Именно в XIV-XV веках Москва становится крупнейшим ремесленным и торговым центром Северо-Восточной Руси. Удалённость от торговых путей — это характеристика, не соответствующая исторической действительности для Москвы этого периода.

Таким образом, утверждение противоречит историческим фактам о развитии Москвы в XV веке.

Задание 3: В XV веке ремесло и торговля в Москве утратили былое величие из-за удалённости от торговых путей.

🤔 Анализ утверждения:

Это утверждение неверно.

- Исторический контекст: XV век был периодом усиления Московского княжества и его превращения в центр объединения русских земель. Москва активно развивалась как политический, экономический и культурный центр.

- Географическое положение: Москва находилась на пересечении важных торговых путей (как речных, так и сухопутных), что способствовало её экономическому росту, а не упадку. Удалённость от основных торговых путей была характерна для других центров на более ранних этапах.

- Развитие ремесла и торговли: В XV веке в Москве наблюдался рост ремесленного производства и торговли, а не их упадок. Сюда стекались ремесленники и купцы со всех русских земель.

✅ Вывод: Утверждение противоречит историческим фактам о развитии Москвы в XV веке. Её выгодное географическое положение как раз способствовало расцвету ремесла и торговли.

Задание 1: Анализ утверждения о ремесле и торговле в Москве XV века

Утверждение: "В XV веке ремесло и торговля в Москве утратили былое величие из-за удалённости от торговых путей."

Давайте разберемся, верно ли это утверждение. 🤔

Анализ:

- Исторический контекст: XV век для Москвы — это время активного возвышения и объединения русских земель вокруг неё. Москва становится политическим, экономическим и культурным центром формирующегося единого Русского государства.

- Географическое положение: Москва имела выгодное географическое положение. Она находилась на пересечении важных речных (Москва-река, Ока, Волга) и сухопутных торговых путей. Это способствовало развитию торговли, а не её упадку.

- Развитие ремесла и торговли: По мере объединения земель и роста влияния Москвы, её экономическое значение увеличивалось. В город стекались ремесленники, развивались различные производства (металлообработка, гончарное дело, ювелирное искусство и др.). Торговые связи расширялись как внутри русских земель, так и с другими странами (Литва, Орда, Ганза, Византия, Восток).

- Вывод: Утверждение неверно ❌. В XV веке ремесло и торговля в Москве не только не утратили величие, но и значительно развились благодаря центральному положению города и процессу объединения русских земель.

Суждение 1: В XV веке ремесло и торговля в Москве утратили былое величие из-за удалённости от торговых путей.

Анализ:

Это утверждение неверно ❌.

- Географическое положение: Москва, наоборот, имела выгодное географическое положение на пересечении важных торговых путей (как речных, так и сухопутных). Река Москва обеспечивала выход к Оке и Волге, связывая город с другими русскими землями и даже с Востоком и Западом.

- Рост Москвы: В XV веке Москва активно росла и укреплялась как центр объединения русских земель. Это способствовало развитию ремесла и торговли, а не их упадку. Город становился крупным экономическим и политическим центром.

Вывод: Утверждение противоречит историческим фактам о выгодном расположении и росте экономического значения Москвы в XV веке.

Суждение 2: Появление поместного землевладения и его быстрый рост позволили московским князьям увеличить слой служилых людей, как опору княжеской власти.

Анализ:

Это утверждение верно ✅.

- Поместная система: В XV веке, особенно при Иване III, активно развивалась поместная система. Князь наделял землей (поместьем) служилых людей (дворян) за несение военной или государственной службы. В отличие от вотчины, поместье нельзя было свободно продать или передать по наследству без согласия князя, оно было напрямую связано со службой.

- Укрепление власти: Эта система создавала многочисленный слой служилых людей, экономически и политически зависимых от великого князя. Они становились надежной опорой его власти, формируя ядро московского войска и административного аппарата.

- Централизация: Развитие поместного землевладения было важным фактором централизации Русского государства под властью Москвы.

Вывод: Поместная система действительно позволила московским правителям создать мощную социальную опору для своей власти.

Задание 1

Утверждение: "В XV веке ремесло и торговля в Москве утратили былое величие из-за удалённости от торговых путей."

Неверно.

Пояснение:

* В XV веке Москва, наоборот, переживала подъем и становилась экономическим и политическим центром объединяющихся русских земель.

* Её географическое положение было выгодным, так как она находилась на пересечении важных сухопутных и речных торговых путей (включая путь "из варяг в греки" и Волжский торговый путь).

* Это способствовало развитию, а не упадку ремесла и торговли. Москва становилась крупным ремесленным и торговым центром.

Задание 2

Утверждение: "Появление поместного землевладения и его быстрый рост позволили московским князьям увеличить слой служилых людей, как опору княжеской власти."

Верно.

Пояснение:

* Поместная система – это форма землевладения, при которой земля (поместье) предоставлялась государством (великим князем) дворянам за несение военной или государственной службы.

* Активное развитие этой системы пришлось на XV век, особенно во время правления Ивана III.

* Создание слоя служилых людей (помещиков), обязанных службой за землю, позволило московским князьям:

* Сформировать сильное, боеспособное и лояльное войско.

* Укрепить центральную власть, так как помещики были напрямую зависимы от князя.

* Ослабить влияние старой боярской аристократии (вотчинников).

* Таким образом, поместное землевладение стало важным инструментом укрепления княжеской власти в процессе централизации Русского государства.

Задание: Верно ли суждение?

Суждение: Выгодное географическое положение Москвы позволило развивать торговые связи по мере объединения русских земель.

Ответ:

✅ Да, суждение верно.

Пояснение:

- 🗺️ Центральное положение: Москва располагалась в центре Северо-Восточной Руси, на пересечении важных торговых путей:

- Речных: Через Москву-реку, Оку и Волгу проходил путь к Балтийскому, Черному и Каспийскому морям.

- Сухопутных: Через Москву шли дороги, связывающие различные русские земли (Новгород, Тверь, Рязань, Владимир и др.).

- 💰 Развитие торговли: Такое положение способствовало:

- Притоку купцов и товаров.

- Росту ремесла и торговли в самой Москве.

- Укреплению экономических связей с другими княжествами.

- 🤝 Объединение земель: По мере того как Москва присоединяла к себе новые территории, она получала контроль над всё большим количеством торговых путей. Это, в свою очередь:

- Увеличивало доходы московской казны.

- Усиливало экономическое и политическое влияние Москвы.

- Способствовало дальнейшему объединению русских земель вокруг неё.

Таким образом, выгодное географическое положение действительно было одним из ключевых факторов, позволивших Москве стать центром объединения русских земель и развить обширные торговые связи.

Задание 1: Василия II поддерживали сплочённое московское боярство и церковь, земельные владения которых зависели от пожалований великого князя.

✅ Верно.

Пояснение:

1. 👑 Поддержка Василия II: Великого князя Василия II действительно поддерживала значительная часть московского боярства и верхушка Русской православной церкви.

2. Земельные владения: Статус и благосостояние многих бояр и церковных иерархов напрямую зависели от пожалований и милостей великого князя. Они были заинтересованы в сохранении власти за прямым наследником Василия I, чтобы сохранить свои привилегии и земли.

3. 🤝 Сплочённость: Эта поддержка была важным фактором, который помог Василию II в конечном итоге одержать победу в длительной и кровопролитной междоусобной войне.

Твой выбор этого варианта правильный! 👍

Задание 4: Московская усобица позволила объединить силы московских и тверских князей для борьбы с Литвой и Ордой.

❌ Неверно.

Пояснение:

1. ⚔️ Последствия усобицы: Междоусобная война (1425–1453 гг.) наоборот, ослабила Московское княжество. Внутренний конфликт отнимал ресурсы и силы, необходимые для борьбы с внешними врагами.

2. 🛡️ Внешняя угроза: Ослабление Москвы делало ее более уязвимой перед Великим княжеством Литовским и Ордой, которые временами вмешивались во внутренние дела Руси, поддерживая ту или иную сторону конфликта.

3. Отсутствие единства: Усобица не способствовала объединению с Тверью или другими русскими землями для совместной борьбы. Напротив, она углубляла раздробленность и мешала процессу централизации.

Твой выбор этого варианта ошибочный. 😔 Междоусобица имела негативные последствия для обороноспособности русских земель.

Привет! 👋 Давай разберем эти суждения о междоусобной войне в Московском княжестве (1425–1453 гг.).

Суждение 1: Василия II поддерживали сплочённое московское боярство и церковь, земельные владения которых зависели от пожалований великого князя.

✅ Это суждение верное.

- Поддержка боярства: Большая часть московского боярства действительно поддерживала Василия II. Их положение, служба и земельные владения (поместья) напрямую зависели от великого князя. Они были заинтересованы в сохранении существующего порядка наследования престола (от отца к сыну), который обеспечивал стабильность их положения.

- Поддержка церкви: Русская православная церковь, в лице митрополитов (сначала Фотия, затем Ионы), также в основном поддерживала Василия II как законного наследника. Церковь играла важную роль в легитимации власти великого князя и была заинтересована в сильной центральной власти.

- Зависимость владений: Пожалования земель от великого князя были основой благосостояния значительной части боярства и служилых людей. Поддержка законного наследника гарантировала сохранение этих пожалований.

Ты верно отметил этот пункт! 👍

Суждение 5: Война между московскими князьями приобрела варварский характер, в 1446 году по приказу Дмитрия Шемяки ослепили Василия II.

✅ Это суждение тоже верное.

- Жестокость войны: Междоусобная война второй четверти XV века отличалась крайней жестокостью, клятвопреступлениями и расправами над противниками. Это было характерно для феодальных усобиц, но в данном случае проявилось особенно ярко.

- Ослепление Василия II: В феврале 1446 года Дмитрий Шемяка и его союзники захватили Москву, когда Василий II был на богомолье в Троице-Сергиевом монастыре. Василий II был пленен и по приказу Шемяки ослеплен. Это было сделано в отместку за ослепление Василия Косого (брата Шемяки) по приказу Василия II в 1435 году. Ослепление считалось способом лишить противника возможности претендовать на престол.

Этот пункт ты также отметил правильно! 👍

Анализ суждения 1

Суждение: Русские земли не пострадали из-за усобицы московских князей.

Вердикт: ❌ Неверно

Пояснение:

Междоусобная война второй четверти XV века (примерно 1425-1453 гг.) между потомками Дмитрия Донского была длительным и кровопролитным конфликтом.

- Военные действия, осады городов (включая Москву), разорение земель привели к значительным разрушениям и экономическому упадку.

- Конфликт сопровождался предательствами, пленениями князей (например, ослепление Василия II), что вносило хаос и нестабильность.

- Постоянные военные походы требовали ресурсов и отвлекали силы от защиты границ и хозяйственной деятельности.

Таким образом, утверждение, что русские земли не пострадали, противоречит историческим фактам. Усобица нанесла серьезный ущерб Московскому княжеству и другим вовлеченным территориям.

Анализ суждения 2

Суждение: Русская православная церковь поддержала Юрия Дмитриевича в борьбе за престол.

Вердикт: ❌ Неверно

Пояснение:

Русская православная церковь в лице митрополитов (сначала Фотия, затем Ионы) последовательно поддерживала великого князя Василия II Васильевича (Темного) как законного наследника престола по завещанию его отца, Василия I.

- Церковь выступала за единство русских земель под властью московского великого князя и осуждала усобицы.

- Митрополит Фотий играл важную роль в примирении князей на ранних этапах конфликта, но всегда отстаивал права Василия II.

- Поддержка церковью легитимной власти великого князя была важным фактором в конечном итоге победы Василия II.

Юрий Дмитриевич и его сыновья (Василий Косой, Дмитрий Шемяка) не имели поддержки со стороны высшего духовенства в своих претензиях на великокняжеский престол. Поэтому данное суждение является неверным.

Задание 1: Верно ли суждение "Русские земли не пострадали из-за усобицы московских князей"?

Это суждение неверно ❌.

Пояснение:

Междоусобная война второй четверти XV века (примерно 1425-1453 гг.) между потомками Дмитрия Донского была длительным и кровопролитным конфликтом.

- Разорение земель: Военные действия, походы войск Василия II, Юрия Дмитриевича и его сыновей (Василия Косого, Дмитрия Шемяки) приводили к разорению городов и сел Московского княжества и сопредельных территорий.

- Экономический ущерб: Усобица наносила серьезный ущерб хозяйству, торговле и приводила к обнищанию населения.

- Людские потери: Конфликт сопровождался битвами, осадами и карательными походами, что вело к значительным людским потерям.

Таким образом, утверждение об отсутствии страданий русских земель во время этой усобицы противоречит историческим фактам.

Задание 2: Верно ли суждение "Русская православная церковь поддержала Юрия Дмитриевича в борьбе за престол"?

Это суждение неверно ❌.

Пояснение:

Русская православная церковь в лице митрополитов Московских (сначала Фотия, затем Ионы) последовательно поддерживала великого князя Василия II Васильевича (Темного) в его борьбе за престол.

- Позиция Церкви: Церковь выступала за сохранение установленного порядка престолонаследия (от отца к сыну) и за единство русских земель под властью московского князя. Митрополиты играли важную роль в примирении сторон, но их симпатии были на стороне Василия II.

- Поддержка Василия II: Митрополит Фотий способствовал заключению мира между Василием II и Юрием Дмитриевичем в 1425 году на условиях признания Василия великим князем. Позднее митрополит Иона также активно поддерживал Василия II.

Хотя у Юрия Дмитриевича и его сыновей были сторонники среди части духовенства и боярства, официальная позиция Русской православной церкви была на стороне Василия II.

Проверка суждения: Москва-река и торговля с Западом

Суждение: "Москва-река связывала Русь с Западными странами, по этому пути везли в европейские страны сукно, мёд, сало."

Вердикт: Суждение неверно .

Объяснение:

-

Географическое положение и основные торговые пути:

- Москва-река впадает в Оку, а Ока — в Волгу. Волга течет на юг и впадает в Каспийское море. Этот путь (Волжский торговый путь) исторически связывал Русь со странами Востока (Булгария, Хазария, Средняя Азия, Персия), а не с Западной Европой.

- Основные пути, связывавшие Русь с Западной Европой, шли через Балтийское море. Ключевую роль играл путь "Из варяг в греки", который шел по системе рек Нева, Ладожское озеро, Волхов, Ловать, Западная Двина и Днепр, связывая Балтийское и Черное моря. Торговля с Западом шла в основном через Новгород, Псков, Полоцк, а позже — через порты Балтики и Белого моря (Архангельск).

- Москва, хотя и расположена на реке, стала крупным торговым центром позже, находясь на пересечении сухопутных и речных путей внутри русских земель, но Москва-река не была прямым выходом к Западной Европе.

-

Товары в торговле с Европой:

- Русь действительно экспортировала мёд и сало (а также воск, меха, лён, пеньку, древесину).

- Однако сукно Русь в основном импортировала из Европы (особенно из Фландрии, Англии), а не вывозила туда. Качественное сукно было важным предметом европейского импорта.

Итог: Утверждение неверно как с точки зрения географии торговых путей, так и с точки зрения номенклатуры товаров (сукно было предметом импорта, а не экспорта в Западную Европу).

Привет! 👋 Давай разберемся с этим утверждением подробнее.

Задание:

Проверить верность суждения: "Церковь и бояре поддерживали политику московских князей, т. к. получали своё содержание от князя."

Анализ утверждения:

Это утверждение неверно ❌. Оно содержит обобщение, которое не соответствует исторической действительности. Разберем по частям:

-

Церковь и московские князья:

- Русская православная церковь, в целом, поддерживала политику объединения русских земель под властью Москвы. 🤝

- Причины поддержки:

- Церковь видела в сильной централизованной власти защиту от внешних врагов (особенно Орды).

- Объединение страны способствовало укреплению позиций самой церкви.

- Московские князья оказывали церкви покровительство, даровали земли и льготы. Митрополиты часто были союзниками князей (например, митрополит Алексий при Дмитрии Донском).

- Таким образом, часть утверждения, касающаяся церкви, близка к истине, хотя и упрощена.

-

Бояре и московские князья:

- Отношения бояр (высшей знати) с московскими князьями были сложными и неоднозначными. 🤔

- Не все бояре поддерживали усиление власти московских князей. Многие крупные бояре, владевшие наследственными землями (вотчинами), стремились сохранить свою независимость и привилегии. Усиление князя означало для них потерю влияния и самостоятельности.

- Часто возникали конфликты между князьями и боярской аристократией (вспомним боярское правление при малолетнем Иване IV).

- Утверждение, что бояре поддерживали князей, потому что получали от них содержание, также не совсем точно. Бояре владели вотчинами, которые были их собственностью. Содержание (в виде земель за службу - поместий) от князя в большей степени получало служилое дворянство, которое как раз и было опорой княжеской власти в борьбе с боярской оппозицией.

Вывод:

Утверждение неверно, так как оно некорректно обобщает позицию боярства. Значительная часть бояр не поддерживала, а порой и активно сопротивлялась политике московских князей, направленной на централизацию власти. Их экономическая основа (вотчины) делала их менее зависимыми от князя, чем служилых людей (дворян).

Привет! 👋 Давай разберемся, почему это утверждение неверно.

Задание: Оценить верность суждения

Суждение: "Церковь и бояре поддерживали политику московских князей, т. к. получали своё содержание от князя."

Твой ответ был отмечен как неверный. И вот почему:

-

Церковь: ⛪

- Русская православная церковь действительно часто поддерживала политику московских князей по объединению русских земель. Сильная централизованная власть была выгодна и церкви.

- Однако церковь имела собственные источники дохода (земельные владения, пожертвования) и не полностью зависела от содержания князя, хотя поддержка князя была важна.

-

Бояре: 👑⚔️

- Отношения бояр с московскими князьями были сложными и часто конфликтными.

- Бояре были крупными землевладельцами (владели вотчинами) и имели независимые источники богатства и влияния.

- Многие бояре сопротивлялись усилению власти московских князей и централизации, так как это ограничивало их собственные права и привилегии.

- Утверждение, что бояре поддерживали князей, потому что получали от них содержание, не соответствует действительности. Их поддержка (или оппозиция) зависела от конкретной ситуации и их собственных интересов.

Вывод: ❌

Утверждение неверно, потому что оно неточно описывает положение и мотивацию как церкви, так и, в особенности, боярства. Бояре часто были в оппозиции к московским князьям и не зависели от них полностью в плане содержания.

✅ Утверждение: "Появление поместного землевладения и его быстрый рост позволили московским князьям увеличить слой служилых людей, как опору княжеской власти."

Вердикт: Да, это утверждение верно.

Разберем подробнее:

-

Что такое поместное землевладение? 🤔

- Поместье – это земельный участок, который великий князь (позже царь) давал человеку за несение военной или государственной службы.

- Главное отличие от вотчины (наследственного владения бояр) было в том, что поместье было условным владением. То есть, пока человек служил – он владел землей. Переставал служить (умирал, уходил со службы) – земля возвращалась государю, который мог передать ее другому служилому человеку.

- Изначально поместья не наследовались, хотя со временем эта практика изменилась.

-

Кто такие служилые люди? ⚔️

- Это люди, обязанные нести государственную службу, прежде всего военную.

- С развитием поместной системы основной массой служилых людей стали дворяне-помещики. Они получали землю (поместье) и были обязаны по первому требованию государя являться на службу "конно, людно и оружно" (т.е. на коне, с вооруженными людьми из своих крестьян и с собственным оружием).

-

Почему поместная система увеличила число служилых людей? 📈

- Мотивация: Система создавала прямую экономическую заинтересованность в службе. Хочешь землю и средства к существованию – служи государю.

- Ресурс: У московских князей появился огромный земельный фонд (за счет присоединения новых территорий, конфискации земель у оппозиционных бояр), который можно было раздавать за службу.

- Это позволило создать многочисленное, боеспособное дворянское войско.

-

Почему служилые люди стали опорой княжеской власти? 💪👑

- Зависимость: В отличие от бояр-вотчинников, которые владели землей по праву наследования и были более независимы, дворяне-помещики полностью зависели от князя/царя. Их благосостояние напрямую было связано с государевой службой и милостью.

- Лояльность: Эта зависимость делала их гораздо более лояльной опорой центральной власти в борьбе с сепаратизмом и влиянием старой аристократии.

- Централизация: Создание слоя служилых людей, обязанных и зависимых от центра, было ключевым элементом в процессе централизации Русского государства в XV-XVII веках.

Итог: Поместная система стала инструментом, с помощью которого московские правители создали мощную армию и слой населения, лично преданный и зависимый от верховной власти, что укрепило их позиции и способствовало объединению страны.

✅ Верно!

Утверждение "Выгодное географическое положение Москвы позволило развивать торговые связи по мере объединения русских земель" является исторически корректным.

Почему? 🤔

- 🗺️ Центральное положение: Москва находилась в центре Северо-Восточной Руси, на пересечении важных сухопутных и водных торговых путей (реки Москва, Ока, близость к Волжскому пути).

- 🌊 Речные пути: Река Москва обеспечивала выход к Оке, а через нее — к Волге, что открывало доступ к торговле с южными и восточными землями (включая Золотую Орду), а также к Балтийскому морю через систему рек и волоков (путь "из варяг в греки" уже не был основным, но речная сеть оставалась важна).

- 🛡️ Относительная безопасность: Расположение Москвы внутри других княжеств делало ее менее уязвимой для набегов по сравнению с окраинными землями.

- 📈 Рост влияния: По мере того как Москва становилась центром объединения русских земель (XIV-XVI вв.), ее роль как главного торгового и ремесленного центра усиливалась. Сюда стекались товары со всех подчиненных и союзных территорий, что способствовало развитию как внутренней, так и внешней торговли.

Таким образом, выгодная география была одним из ключевых факторов, способствовавших экономическому росту и политическому возвышению Москвы в период объединения Руси.

Привет! 👋

Чтобы проверить, верны ли утверждения, мне нужен сам текст, к которому они относятся. На изображении видны только вопросы/утверждения с галочками, но без контекста текста невозможно определить, правильные ли ответы выбраны.

Пожалуйста, предоставь текст, и я с радостью помогу его проанализировать и проверить утверждения! 😊

Привет! 👋

Я вижу, что ты работаешь с утверждениями по тексту и отметил некоторые из них.

К сожалению, я не могу проверить, верны ли твои ответы, потому что у меня нет самого текста, к которому относятся эти утверждения. 📄

Чтобы я смог помочь, пожалуйста, предоставь исходный текст. 🙏

Привет! 👋

Ты спрашиваешь "Верно ли?", но, к сожалению, само утверждение, которое нужно проверить, отсутствует в твоем запросе. На изображении есть только текст и отметка "Ваш ответ неверный".

Чтобы я мог помочь, мне нужно знать, какое именно утверждение ты проверял.

Анализ текста на изображении:

Текст описывает уникальный город (или край) Древней Руси, обладающий следующими особенностями:

- Раннее освобождение от княжеской власти: Город не находился под сильным давлением князей.

- Избежал усобиц и татарского гнета: Не страдал от княжеских войн и прямого монгольского владычества (не видел баскака).

- Экономический и политический центр: Был важным центром ремесла и торговли.

- Связи с Европой: Имел тесные торговые и культурные контакты с Западом.

- Торговый посредник: Выступал связующим звеном между Западом и Востоком.

- Особый дух: Характеризовался духом свободы, предприимчивости и политическим сознанием "мужей вольных".

Вероятнее всего, речь идет о Новгороде Великом, который обладал всеми этими чертами в период Новгородской республики.

Что дальше?

Пожалуйста, предоставь утверждение, которое нужно было оценить, и я с радостью помогу определить, верно оно или нет, основываясь на этом тексте! 😊

Привет! 👋

Ты спрашиваешь, есть ли в интернете ответ на задание. К сожалению, я не могу искать ответы в интернете за тебя. 😥

Однако, я могу помочь тебе проанализировать текст и найти соответствия между фрагментом исторического источника и его характеристиками. 😊

Анализ текста на изображении:

Текст содержит отрывки из летописи, описывающие следующие события:

- Убийство Щелкана (Чолхана): "Убит же был Шевкал..." - Описывается убийство некоего Шевкала (Чолхана), который, вероятно, был представителем ордынской власти в Твери.

- Карательный поход ордынцев на Тверь: "...безаконный царь зимой послал рать на Русскую землю..." - В ответ на убийство Шевкала ордынский хан (царь) отправляет войско (рать) на Русскую землю, что приводит к разорению Твери и других тверских городов.

- Бегство князя Александра Ярославича: "Великий же князь Александр, чтобы не терпеть безбожных преследований, оставив русский великокняжеский престол..." - Князь Александр, опасаясь преследований со стороны ордынцев, покидает великокняжеский престол.

Возможные характеристики фрагмента:

- Восстание в Твери против ордынского владычества.

- Карательный поход ордынцев на Тверское княжество.

- Бегство тверского князя в результате конфликта с Ордой.

- Ослабление политического влияния Твери.

Что дальше?

Чтобы я мог помочь тебе найти соответствия, предоставь мне список характеристик, из которых нужно выбрать подходящие к данному фрагменту. 😉

История Руси

2.Это произошло во время правления Святослава Игоревича?

3. После этого события была Невская битва?

4.После этого события Иван Калита получил ярлык на Великое княжение?

Привет! 👋

Задание 1: В каком веке это произошло?

- Анализ: События, описанные в тексте, включают убийство Шевкала (Чолхана), карательный поход ордынцев на Тверь и бегство князя Александра Ярославича. Эти события связаны с восстанием в Твери против ордынского владычества.

- Исторический контекст: Тверское восстание произошло в 1327 году. Это событие относится к XIV веку.

Ответ: XIV век.

Привет! 👋

Задание 2: Это произошло во время правления Святослава Игоревича?

- Анализ: Святослав Игоревич правил в X веке (примерно 945-972 гг.), а события, описанные в тексте, произошли в XIV веке (1327 год).

Ответ: Нет, это произошло не во время правления Святослава Игоревича.

Привет! 👋

Задание 3: После этого события была Невская битва?

- Анализ: Невская битва произошла в 1240 году, а события, описанные в тексте (Тверское восстание), произошли в 1327 году.

Ответ: Нет, Невская битва была до этого события.

Привет! 👋

Задание 4: После этого события Иван Калита получил ярлык на Великое княжение?

- Анализ: Иван Калита получил ярлык на великое княжение после подавления Тверского восстания в 1327 году. Он помог Орде подавить восстание, и в благодарность получил ярлык.

Ответ: Да, после этого события Иван Калита получил ярлык на Великое княжение.

Привет! 👋

Задание 5: Это было на Чудском озере?

- Анализ: В тексте описываются события, связанные с Тверским восстанием 1327 года. Чудское озеро является местом Ледового побоища, произошедшего в 1242 году.

Ответ: Нет, описанные в тексте события не происходили на Чудском озере. На Чудском озере произошло Ледовое побоище.

2.В каком веке было это событие?

3. После этого события была Невская битва?

4. После этого события Иван калита получил ярлык на Великое княжение?

5. Это было на чудском озере?

Привет! 👋

Задание 1: Это было во время правления Святослава Игоревича?

- Анализ: В тексте описывается битва, в которой участвовал князь Александр. Судя по описанию, это Ледовое побоище. Святослав Игоревич правил в X веке, а Александр Невский жил в XIII веке.

Ответ: Нет, это событие не происходило во время правления Святослава Игоревича. Это было во время правления Александра Невского.

Привет! 👋

Задание 2: В каком веке было это событие?

- Анализ: В тексте описывается битва, в которой участвовал князь Александр, и упоминается замерзшее озеро, покрытое кровью. Это указывает на Ледовое побоище, которое произошло в 1242 году.

Ответ: Это событие произошло в XIII веке (1242 год).

Привет! 👋

Задание 3: После этого события была Невская битва?

- Анализ: В тексте описывается Ледовое побоище. Невская битва произошла в 1240 году, а Ледовое побоище - в 1242 году.

Ответ: Нет, Невская битва была до этого события (Ледового побоища).

Привет! 👋

Задание 4: После этого события Иван Калита получил ярлык на Великое княжение?

- Анализ: В тексте описывается Ледовое побоище. Иван Калита получил ярлык на великое княжение в 1328 году. Ледовое побоище произошло в 1242 году.

Ответ: Да, после этого события (Ледового побоища) Иван Калита получил ярлык на Великое княжение. Ледовое побоище было раньше.

Привет! 👋

Задание 5: Это было на Чудском озере?

- Анализ: В тексте описывается битва на замерзшем озере, где лед покрылся кровью. Это является описанием Ледового побоища.

Ответ: Да, это было на Чудском озере.

Привет! 👋

Задание 1: После этого события Иван Калита получил ярлык на Великое Княжение?

- Анализ: В тексте описывается убийство Шевкала и Тверское восстание 1327 года, после которого Тверь была разорена, а князь Александр бежал в Псков. Иван Калита получил ярлык на великое княжение в 1328 году, после подавления Тверского восстания.

Ответ: Да, после этого события (Тверского восстания 1327 года) Иван Калита получил ярлык на Великое княжение.

Привет! 👋

Задание 1: После этого события Иван Калита получил ярлык на Великое княжение?

- Анализ: В тексте описывается битва на замерзшем озере, покрытом кровью, в которой участвовал князь Александр. Это Ледовое побоище. Иван Калита получил ярлык на великое княжение в 1328 году. Ледовое побоище произошло в 1242 году.

Ответ: Да, после этого события (Ледового побоища) Иван Калита получил ярлык на Великое княжение. Ледовое побоище было раньше.