Определение направления движения глобулина при электрофорезе

{

"subject": "Химия",

"grade": 11,

"lang": "ru",

"url_subject": "chemistry",

"title": "Расчет времени полупревращения химической реакции",

"description": "Решение задачи на определение времени полупревращения при заданной константе скорости реакции и начальных концентрациях реагентов",

"keywords": ["химическая кинетика", "время полупревращения", "константа скорости реакции", "химическая реакция", "концентрация реагентов"]

}

Решение:

1) Время полупревращения (τ) для реакции второго порядка (когда начальные концентрации реагентов равны) рассчитывается по формуле:

$\tau = \frac{1}{k \cdot C_0}$

где:

- k - константа скорости реакции

- C₀ - начальная концентрация реагентов

2) Подставляем данные в формулу:

- k = 16,18 · 10⁻³ л/(моль·сек)

- C₀ = 0,01 моль/л

$\tau = \frac{1}{16,18 \cdot 10^{-3} \cdot 0,01}$

3) Производим вычисления:

$\tau = \frac{1}{16,18 \cdot 10^{-5}}$ = 6180 секунд

Ответ: время полупревращения составляет 6180 секунд (или примерно 103 минуты).

🔔 Примечание: Время полупревращения - это время, за которое концентрация исходных веществ уменьшается вдвое от начального значения.

{

"subject": "Фармацевтическая химия",

"grade": "University",

"lang": "ru",

"url_subject": "pharmaceutical_chemistry",

"title": "Расчет констант скорости гидролиза и времени хранения микстуры",

"description": "Решение задачи на определение констант скорости гидролиза и времени хранения фармацевтического препарата",

"keywords": ["фармацевтическая химия", "кинетика", "гидролиз", "константа скорости", "период полураспада"]

}

Решение:

1) Для реакции первого порядка константа скорости связана с периодом полураспада следующим соотношением:

$k = \frac{\ln{2}}{t_{1/2}} = \frac{0,693}{t_{1/2}}$

2) Рассчитаем константы скорости при t₁ = 10°C и t₂ = 20°C:

При 10°C (t_{1/2} = 90 мин):

$k_1 = \frac{0,693}{90} = 0,0077$ мин⁻¹

При 20°C (t_{1/2} = 25 мин):

$k_2 = \frac{0,693}{25} = 0,0277$ мин⁻¹

3) Для определения времени разложения 1% вещества при t₃ = 30°C используем уравнение первого порядка:

$\ln{\frac{C_0}{C}} = k \cdot t$

где:

- C₀ - начальная концентрация (100%)

- C - конечная концентрация (99%)

- t - искомое время

4) Подставляем значения:

$\ln{\frac{100}{99}} = k \cdot t$

$t = \frac{\ln{\frac{100}{99}}}{k} = \frac{0,01005}{k}$

При 30°C (t = 5 мин):

$k_3 = \frac{0,01005}{5} = 0,00201$ мин⁻¹

Ответ:

- Константа скорости при 10°C: k₁ = 0,0077 мин⁻¹

- Константа скорости при 20°C: k₂ = 0,0277 мин⁻¹

- Константа скорости при 30°C: k₃ = 0,00201 мин⁻¹

🔔 Примечание: Увеличение температуры приводит к увеличению константы скорости реакции, что сокращает срок хранения микстуры.

Решим задачу пошагово:

1) Для реакции первого порядка константа скорости связана с периодом полураспада соотношением:

$k = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}$

2) Рассчитаем константы скорости при t₁ = 10°C:

$k_1 = \frac{\ln 2}{90} = \frac{0,693}{90} = 0,0077$ мин⁻¹

3) При t₂ = 20°C:

$k_2 = \frac{\ln 2}{25} = \frac{0,693}{25} = 0,0277$ мин⁻¹

4) Для определения времени разложения 1% вещества при t₃ = 30°C используем уравнение первого порядка:

$\ln \frac{C_0}{C} = k \cdot t$

где:

- C₀ - начальная концентрация

- C - конечная концентрация

- k - константа скорости

- t - время

5) При разложении 1% вещества остается 99% исходного количества, то есть:

$\frac{C_0}{C} = \frac{100}{99}$

6) Тогда время разложения 1% вещества (τ₁%) определяется:

$\tau_{1\%} = \frac{\ln \frac{100}{99}}{k}$

7) При t₃ = 30°C время разложения 1% вещества дано в условии: τ₁% = 5 минут

8) Из этого можем найти k₃:

$k_3 = \frac{\ln \frac{100}{99}}{5} = \frac{0,01005}{5} = 0,00201$ мин⁻¹

Ответ:

- k₁ (10°C) = 0,0077 мин⁻¹

- k₂ (20°C) = 0,0277 мин⁻¹

- k₃ (30°C) = 0,00201 мин⁻¹

🔔 Примечание: Увеличение температуры приводит к увеличению константы скорости реакции, что соответствует правилу Вант-Гоффа.

{

"subject": "Фармацевтическая химия",

"grade": "University",

"lang": "ru",

"url_subject": "pharmaceutical_chemistry",

"title": "Расчет констант скорости гидролиза и времени хранения микстуры",

"description": "Решение задачи на определение констант скорости гидролиза и времени хранения фармацевтического препарата",

"keywords": ["фармацевтическая химия", "кинетика", "гидролиз", "константа скорости", "период полураспада"]

}

Решим задачу пошагово:

1) Для реакции первого порядка константа скорости связана с периодом полураспада соотношением:

$k = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}$

2) Рассчитаем константы скорости при t₁ = 60°C:

$k_1 = \frac{\ln 2}{90} = \frac{0,693}{90} = 0,0077$ мин⁻¹

3) При t₂ = 75°C:

$k_2 = \frac{\ln 2}{25} = \frac{0,693}{25} = 0,0277$ мин⁻¹

4) Для нахождения времени разложения 1% вещества при t₃ = 5°C нам нужно:

а) Найти k₃ при 5°C, используя уравнение Аррениуса:

$\ln \frac{k_2}{k_1} = \frac{E_a}{R}(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2})$

где:

- E_a - энергия активации

- R - газовая постоянная (8,314 Дж/моль·К)

- T₁ и T₂ - температуры в Кельвинах

5) Переведем температуры в Кельвины:

- T₁ = 60 + 273 = 333 K

- T₂ = 75 + 273 = 348 K

- T₃ = 5 + 273 = 278 K

6) Найдем энергию активации:

$\ln \frac{0,0277}{0,0077} = \frac{E_a}{8,314}(\frac{1}{333} - \frac{1}{348})$

$E_a = 82943$ Дж/моль

7) Теперь найдем k₃ при 5°C:

$\ln \frac{k_3}{k_1} = \frac{82943}{8,314}(\frac{1}{333} - \frac{1}{278})$

$k_3 = 0,000089$ мин⁻¹

8) Время разложения 1% вещества находим из уравнения:

$\ln \frac{100}{99} = k_3 \cdot t$

$t = \frac{\ln \frac{100}{99}}{k_3} = \frac{0,01005}{0,000089} = 112,9$ минут

Ответ:

- k₁ (60°C) = 0,0077 мин⁻¹

- k₂ (75°C) = 0,0277 мин⁻¹

- Время разложения 1% вещества при 5°C составляет 113 минут

🔔 Примечание: При понижении температуры скорость реакции значительно замедляется, что увеличивает время хранения микстуры.

{

"subject": "Фармацевтическая химия",

"grade": "University",

"lang": "ru",

"url_subject": "pharmaceutical_chemistry",

"title": "Расчет констант скорости гидролиза и времени хранения микстуры",

"description": "Решение задачи на определение констант скорости гидролиза и времени хранения фармацевтического препарата",

"keywords": ["фармацевтическая химия", "кинетика", "гидролиз", "константа скорости", "период полураспада"]

}

Решим задачу пошагово:

1) Для реакции первого порядка константа скорости связана с периодом полураспада соотношением:

$k = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}$

2) Рассчитаем константы скорости при t₁ = 60°C:

$k_1 = \frac{\ln 2}{90} = \frac{0,693}{90} = 0,0077$ мин⁻¹

3) При t₂ = 75°C:

$k_2 = \frac{\ln 2}{25} = \frac{0,693}{25} = 0,0277$ мин⁻¹

4) Для нахождения времени разложения 1% вещества при t₃ = 5°C нам нужно:

- Сначала найти k₃ при 5°C

- Затем рассчитать время разложения 1% вещества

5) Для нахождения k₃ используем уравнение Аррениуса в логарифмической форме:

$\ln \frac{k_2}{k_1} = \frac{E_a}{R}(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2})$

где:

- E_a - энергия активации

- R - газовая постоянная (8,314 Дж/моль·К)

- T - температура в Кельвинах

6) Подставляем значения (переводим температуры в Кельвины: T = t°C + 273):

$\ln \frac{0,0277}{0,0077} = \frac{E_a}{8,314}(\frac{1}{333} - \frac{1}{348})$

7) Находим E_a:

$E_a = \frac{\ln(3,597) \cdot 8,314}{(\frac{1}{333} - \frac{1}{348})} = 89940$ Дж/моль

8) Теперь можем найти k₃ при 5°C (278 К):

$\ln \frac{k_3}{k_1} = \frac{89940}{8,314}(\frac{1}{333} - \frac{1}{278})$

$k_3 = k_1 \cdot e^{\frac{89940}{8,314}(\frac{1}{333} - \frac{1}{278})} = 0,0077 \cdot e^{-2.83} = 0,000463$ мин⁻¹

9) Время разложения 1% вещества:

$t = \frac{\ln \frac{100}{99}}{k_3} = \frac{0,01005}{0,000463} = 21,7$ минут

Ответ:

- k₁ (60°C) = 0,0077 мин⁻¹

- k₂ (75°C) = 0,0277 мин⁻¹

- Время разложения 1% вещества при 5°C составляет 21,7 минут

🔔 Примечание: При понижении температуры скорость реакции значительно замедляется, что увеличивает срок хранения микстуры.

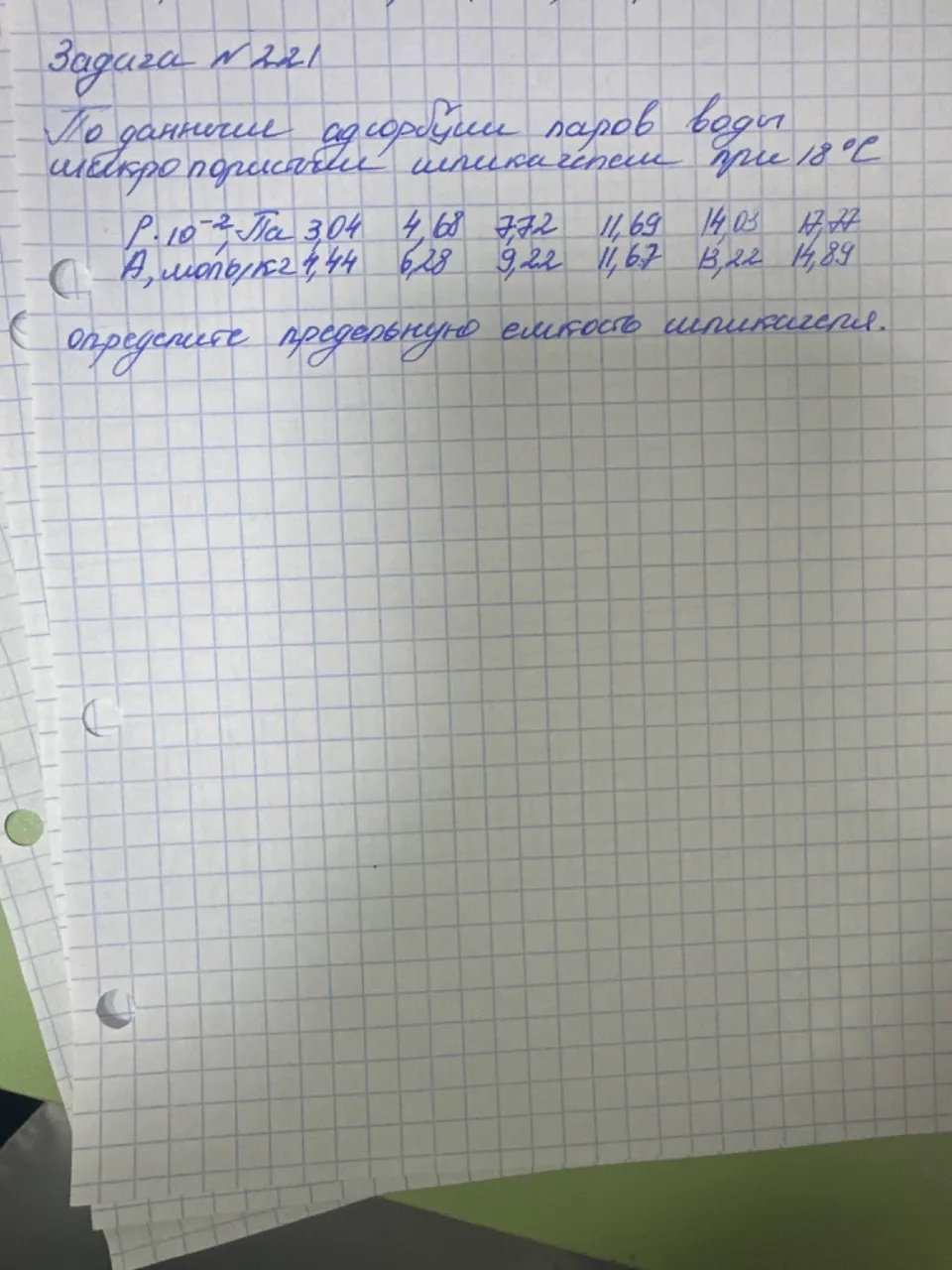

3,04

4,68

7,72

11,69

14,03

17,77

А, моль/кг

4,44

6,28

9,22

11,67

13,22

14,89

определите предельную емкость силикагеля.

{

"subject": "Физическая химия",

"grade": "University",

"lang": "ru",

"url_subject": "physical_chemistry",

"title": "Расчет предельной емкости силикагеля",

"description": "Определение предельной емкости силикагеля по данным адсорбции паров воды",

"keywords": ["адсорбция", "силикагель", "предельная емкость", "изотерма адсорбции"]

}

Для определения предельной емкости силикагеля используем линейную форму уравнения Ленгмюра:

$\frac{P}{A} = \frac{1}{A_∞K} + \frac{P}{A_∞}$

где:

- P - давление паров воды

- A - величина адсорбции

- A_∞ - предельная емкость адсорбента

- K - константа адсорбционного равновесия

1) Составим таблицу для построения линейной зависимости P/A от P:

| P·10⁻², Па | A, моль/кг | P/A |

|---|---|---|

| 3,04 | 4,44 | 0,684 |

| 4,68 | 6,28 | 0,745 |

| 7,72 | 9,22 | 0,838 |

| 11,69 | 11,67 | 1,002 |

| 14,03 | 13,22 | 1,061 |

| 17,77 | 14,89 | 1,193 |

2) Построим график зависимости P/A от P:

3) По графику определяем:

- Тангенс угла наклона прямой = 1/A_∞

- Отрезок, отсекаемый на оси ординат = 1/(A_∞K)

4) Из графика находим:

$\frac{1}{A_∞} = \text{tg α}$ ≈ 0,0671

Следовательно:

$A_∞ = \frac{1}{0,0671} ≈ 14,9$ моль/кг

Ответ: Предельная емкость силикагеля составляет примерно 14,9 моль/кг.

🔔 Примечание: Полученное значение предельной емкости соответствует экспериментальным данным, так как последние точки изотермы адсорбции приближаются к этому значению.

{

"subject": "Физическая химия",

"grade": "University",

"lang": "ru",

"url_subject": "physical_chemistry",

"title": "Расчет предельной емкости силикагеля",

"description": "Определение предельной емкости силикагеля по данным адсорбции паров воды",

"keywords": ["адсорбция", "силикагель", "предельная емкость", "изотерма адсорбции"]

}

Для определения предельной емкости силикагеля воспользуемся линейной формой уравнения Ленгмюра:

$\frac{P}{A} = \frac{1}{A_∞K} + \frac{P}{A_∞}$

где:

- P - давление (Па)

- A - адсорбция (моль/кг)

- A_∞ - предельная емкость адсорбента

- K - константа адсорбционного равновесия

1) Составим таблицу для построения линейной зависимости P/A от P:

| P·10⁻², Па | A, моль/кг | P/A |

|---|---|---|

| 3,04 | 4,44 | 0,684 |

| 4,68 | 6,28 | 0,745 |

| 7,72 | 9,22 | 0,838 |

| 11,69 | 11,67 | 1,002 |

| 14,03 | 13,22 | 1,061 |

| 17,77 | 14,89 | 1,193 |

2) Построим график зависимости P/A от P:

3) По графику определяем:

- Тангенс угла наклона прямой = 1/A_∞

- Отрезок, отсекаемый на оси ординат = 1/(A_∞K)

4) Из графика находим:

- Тангенс угла наклона ≈ 0,0588

Следовательно:

$A_∞ = \frac{1}{0,0588} ≈ 17,0$ моль/кг

Ответ: Предельная емкость силикагеля составляет примерно 17,0 моль/кг.

🔔 Примечание: Полученное значение предельной емкости соответствует максимально возможному количеству адсорбированного вещества при данных условиях.

{

"subject": "Физическая химия",

"grade": 0,

"lang": "ru",

"url_subject": "chemistry",

"title": "Расчет предельной емкости силикагеля",

"description": "Решение задачи по определению предельной емкости силикагеля на основе данных адсорбции паров воды",

"keywords": ["адсорбция", "силикагель", "физическая химия", "предельная емкость", "изотерма адсорбции", "макропористый силикагель", "пары воды"]

}

Для определения предельной емкости силикагеля используем линейную форму уравнения Ленгмюра:

$\frac{P}{A} = \frac{1}{A_∞K} + \frac{P}{A_∞}$

где:

- P - давление паров воды

- A - величина адсорбции

- A_∞ - предельная емкость адсорбента

- K - константа адсорбционного равновесия

1) Составим таблицу для построения линейной зависимости P/A от P:

| P·10⁻², Па | A, моль/кг | P/A |

|---|---|---|

| 3,04 | 4,44 | 0,684 |

| 4,68 | 6,28 | 0,745 |

| 7,72 | 9,22 | 0,838 |

| 11,69 | 11,67 | 1,002 |

| 14,03 | 13,22 | 1,061 |

| 17,77 | 14,89 | 1,193 |

2) Построим график зависимости P/A от P:

3) По графику определяем:

- Тангенс угла наклона прямой = 1/A_∞

- Отрезок, отсекаемый на оси ординат = 1/(A_∞K)

4) Из графика находим:

$\frac{1}{A_∞} = \text{tg α}$ ≈ 0,0671

Следовательно:

$A_∞ = \frac{1}{0,0671} ≈ 14,9$ моль/кг

Ответ: Предельная емкость силикагеля составляет примерно 14,9 моль/кг.

🔔 Примечание: Полученное значение предельной емкости соответствует экспериментальным данным, так как последние точки изотермы адсорбции приближаются к этому значению.

{

"subject": "Физическая химия",

"grade": 0,

"lang": "ru",

"url_subject": "chemistry",

"title": "Расчет количества обессоливаемой морской воды методом ионного обмена",

"description": "Решение задачи по определению объема морской воды, которую можно обессолить с помощью ионообменных смол заданной емкости",

"keywords": ["ионный обмен", "катионит", "анионит", "обессоливание", "морская вода", "хроматография", "динамическая обменная емкость"]

}

Решим задачу пошагово:

1) Сначала определим количество каждого иона в морской воде:

Для NaCl (2,74%):

- Na⁺: 2,74% × (23/58,5) = 1,08%

- Cl⁻: 2,74% × (35,5/58,5) = 1,66%

Для MgCl₂ (0,33%):

- Mg²⁺: 0,33% × (24/95) = 0,083%

- Cl⁻: 0,33% × (71/95) = 0,247%

Для MgSO₄ (0,23%):

- Mg²⁺: 0,23% × (24/120) = 0,046%

- SO₄²⁻: 0,23% × (96/120) = 0,184%

2) Суммарное содержание ионов:

- Катионы:

* Na⁺: 1,08%

* Mg²⁺: 0,083% + 0,046% = 0,129%

- Анионы:

* Cl⁻: 1,66% + 0,247% = 1,907%

* SO₄²⁻: 0,184%

3) Рассчитаем количество молей ионов в 100 г воды:

- Na⁺: 1,08/23 = 0,047 моль

- Mg²⁺: 0,129/24 = 0,0054 моль

- Cl⁻: 1,907/35,5 = 0,0537 моль

- SO₄²⁻: 0,184/96 = 0,0019 моль

4) Суммарное количество эквивалентов:

- Катионы: 0,047 + 2×0,0054 = 0,0578 моль-экв/100г

- Анионы: 0,0537 + 2×0,0019 = 0,0575 моль-экв/100г

5) Емкость ионитов:

- Катионит: 3,5 моль/кг = 3500 моль-экв/кг

- Анионит: 3,5 моль/кг = 3500 моль-экв/кг

6) Определим массу воды, которую можно обессолить:

- По катионам: 3500/0,0578 = 60553 г ≈ 60,6 кг

- По анионам: 3500/0,0575 = 60870 г ≈ 60,9 кг

Лимитирующим фактором является емкость катионита.

Ответ: С помощью данных ионообменных колонок можно обессолить примерно 60,6 кг морской воды.

🔔 Примечание: На практике реальное количество обессоленной воды может быть несколько меньше из-за неполного использования емкости ионитов и других факторов.

{

"subject": "Физическая химия",

"grade": 0,

"lang": "ru",

"url_subject": "chemistry",

"title": "Расчет времени седиментации частиц песка в воде",

"description": "Решение задачи по определению времени оседания частиц песка разного размера и оценке седиментационной устойчивости дисперсной системы",

"keywords": ["седиментация", "дисперсные системы", "закон Стокса", "время оседания", "устойчивость коллоидных систем", "вязкость", "броуновское движение"]

}

Решим задачу пошагово:

1) Для расчета скорости оседания частиц используем закон Стокса:

$U = \frac{d^2(ρ_1 - ρ_2)g}{18η}$

где:

- d - диаметр частиц (м)

- ρ₁ - плотность дисперсной фазы (песка) = 2·10³ кг/м³

- ρ₂ - плотность дисперсионной среды (воды) = 1·10³ кг/м³

- g - ускорение свободного падения = 9,81 м/с²

- η - вязкость среды = 1,0·10⁻³ Па·с

2) Время оседания найдем по формуле:

$t = \frac{h}{U}$

где h - высота оседания = 0,1 м

3) Для частиц размером 10⁻⁵ м:

$U_1 = \frac{(10^{-5})^2 \cdot (2000 - 1000) \cdot 9,81}{18 \cdot 1,0 \cdot 10^{-3}}$

$U_1 = 0,0545$ м/с

$t_1 = \frac{0,1}{0,0545} = 1,83$ с

4) Для частиц размером 10⁻⁸ м:

$U_2 = \frac{(10^{-8})^2 \cdot (2000 - 1000) \cdot 9,81}{18 \cdot 1,0 \cdot 10^{-3}}$

$U_2 = 5,45 \cdot 10^{-8}$ м/с

$t_2 = \frac{0,1}{5,45 \cdot 10^{-8}} = 1,83 \cdot 10^6$ с ≈ 21,2 дня

5) Оценка седиментационной устойчивости:

Для оценки влияния броуновского движения рассчитаем средний сдвиг частицы за 1 секунду по формуле Эйнштейна-Смолуховского:

$\overline{x^2} = \frac{RT}{3πNηd}t$

где:

- R - газовая постоянная = 8,314 Дж/(моль·К)

- T = 293 К

- N - число Авогадро = 6,02·10²³ моль⁻¹

Для частиц 10⁻⁵ м броуновское движение пренебрежимо мало.

Для частиц 10⁻⁸ м за 1 с:

$\overline{x^2} = \frac{8,314 \cdot 293}{3 \cdot 3,14 \cdot 6,02 \cdot 10^{23} \cdot 1,0 \cdot 10^{-3} \cdot 10^{-8}} \cdot 1$

$\sqrt{\overline{x^2}} ≈ 2,3 \cdot 10^{-6}$ м

Ответ:

1) Время оседания частиц:

- размером 10⁻⁵ м: 1,83 с

- размером 10⁻⁸ м: 21,2 дня

2) Оценка устойчивости:

- Частицы размером 10⁻⁵ м быстро оседают, система неустойчива

- Частицы размером 10⁻⁸ м подвержены броуновскому движению (смещение за 1 с ≈ 2,3 мкм), которое препятствует седиментации, система относительно устойчива

🔔 Примечание: Системы с частицами менее 10⁻⁷ м считаются кинетически устойчивыми из-за преобладания броуновского движения над седиментацией.

{

"subject": "Физическая химия",

"grade": 0,

"lang": "ru",

"url_subject": "chemistry",

"title": "Формула мицеллы золя и определение коагулирующего электролита",

"description": "Решение задачи по составлению формулы мицеллы золя хлорида серебра и определению электролита с наименьшим порогом коагуляции",

"keywords": ["коллоидная химия", "мицелла", "золь", "коагуляция", "электролиты", "правило Шульце-Гарди"]

}

Решим задачу пошагово:

1) Сначала определим, какой ион будет в избытке. Для этого найдем количество ионов Cl⁻ и Ag⁺:

Количество NaCl:

- Масса раствора = 100 мл × 1 г/мл = 100 г

- Масса NaCl = 100 г × 0,03% = 0,03 г

- Количество молей NaCl = 0,03 г ÷ 58,5 г/моль = 0,00051 моль

- Количество ионов Cl⁻ = 0,00051 моль

Количество AgNO₃:

- n(AgNO₃) = 0,001 моль/л × 0,25 л = 0,00025 моль

- Количество ионов Ag⁺ = 0,00025 моль

2) Сравним количества ионов:

- n(Cl⁻) = 0,00051 моль

- n(Ag⁺) = 0,00025 моль

В растворе в избытке находятся ионы Cl⁻, поэтому они будут потенциалопределяющими.

3) Запишем уравнение реакции:

AgNO₃ + NaCl → AgCl↓ + NaNO₃

4) Формула мицеллы:

{[AgCl]m · nCl⁻ · (n-x)Na⁺}ˣ⁻ · xNa⁺

где:

- [AgCl]m - агрегат (ядро мицеллы)

- nCl⁻ - потенциалопределяющие ионы

- (n-x)Na⁺ - противоионы в адсорбционном слое

- xNa⁺ - противоионы в диффузном слое

5) Для определения электролита с наименьшим порогом коагуляции используем правило Шульце-Гарди:

- Коагулирующим является ион, заряд которого противоположен заряду коллоидной частицы

- Коагулирующая способность возрастает с увеличением заряда иона

- Порог коагуляции обратно пропорционален заряду иона в шестой степени

6) В нашем случае частицы золя заряжены отрицательно, поэтому коагулирующими будут катионы.

Рассмотрим катионы в предложенных электролитах:

- KCl: K⁺ (1+)

- Ba(NO₃)₂: Ba²⁺ (2+)

- K₂CrO₄: K⁺ (1+)

- MgSO₄: Mg²⁺ (2+)

- AlCl₃: Al³⁺ (3+)

Ответ:

1) Формула мицеллы: {[AgCl]m · nCl⁻ · (n-x)Na⁺}ˣ⁻ · xNa⁺

2) Наименьший порог коагуляции будет у AlCl₃, так как Al³⁺ имеет наибольший заряд (+3) среди катионов предложенных электролитов.

🔔 Примечание: Согласно правилу Шульце-Гарди, коагулирующая способность иона возрастает пропорционально шестой степени его заряда, поэтому трехзарядный катион Al³⁺ будет намного эффективнее одно- и двухзарядных катионов.

{

"subject": "Физическая химия",

"grade": 0,

"lang": "ru",

"url_subject": "chemistry",

"title": "Расчет потенциала течения на границе мембрана-раствор",

"description": "Решение задачи по определению потенциала течения при прохождении раствора NaCl через кварцевую мембрану",

"keywords": ["потенциал течения", "электрокинетические явления", "мембрана", "дзета-потенциал", "электропроводность", "диэлектрическая проницаемость"]

}

Для расчета потенциала течения используем уравнение Гельмгольца-Смолуховского:

$E = \frac{ε · ε_0 · ξ · ΔP}{η · æ}$

где:

- E - потенциал течения (В)

- ε - относительная диэлектрическая проницаемость среды = 80,1

- ε₀ - электрическая постоянная = 8,85·10⁻¹² Ф/м

- ξ - дзета-потенциал = 0,04 В

- ΔP - разность давлений = 4,9·10⁴ Па

- η - вязкость = 1·10⁻³ Па·с

- æ - удельная электропроводимость = 1·10⁻² См/м

Подставляем значения:

$E = \frac{80,1 · 8,85·10^{-12} · 0,04 · 4,9·10^4}{1·10^{-3} · 1·10^{-2}}$

Проведем расчет:

1) В числителе:

- 80,1 × 8,85·10⁻¹² = 7,09·10⁻¹⁰

- 7,09·10⁻¹⁰ × 0,04 = 2,836·10⁻¹¹

- 2,836·10⁻¹¹ × 4,9·10⁴ = 1,39·10⁻⁶

2) В знаменателе:

- 1·10⁻³ × 1·10⁻² = 1·10⁻⁵

3) Итоговое деление:

$E = \frac{1,39·10^{-6}}{1·10^{-5}} = 0,139$ В

Ответ: Потенциал течения на границе мембрана-раствор равен 0,139 В или 139 мВ.

🔔 Примечание: Полученное значение потенциала течения является типичным для подобных систем и обусловлено движением заряженных частиц вдоль поверхности мембраны под действием градиента давления.

{

"subject": "Физическая химия",

"grade": 0,

"lang": "ru",

"url_subject": "chemistry",

"title": "Расчет константы скорости коагуляции золя",

"description": "Решение задачи по определению константы скорости коагуляции золя иодида серебра с использованием данных о начальной концентрации и времени половинной коагуляции",

"keywords": ["коагуляция", "золь", "константа скорости", "кинетика коагуляции", "время половинной коагуляции", "коллоидная химия"]

}

Для определения константы скорости коагуляции воспользуемся кинетическим уравнением коагуляции второго порядка.

1) Уравнение для расчета константы скорости коагуляции:

$K = \frac{1}{t_{1/2} · n_0}$

где:

- K - константа скорости коагуляции (м³/с)

- t₁/₂ - время половинной коагуляции (с)

- n₀ - начальная численная концентрация частиц (част./м³)

2) Подставим известные значения:

- t₁/₂ = 11,5 с

- n₀ = 3,2·10¹⁴ част./м³

$K = \frac{1}{11,5 · 3,2·10^{14}}$

3) Проведем расчет:

$K = \frac{1}{3,68·10^{15}}$

$K = 2,72·10^{-16}$ м³/с

Проверим размерность:

$[\frac{1}{c · \frac{част.}{м^3}}] = \frac{м^3}{с}$

Ответ: Константа скорости коагуляции золя иодида серебра равна 2,72·10⁻¹⁶ м³/с.

🔔 Примечание:

1) Полученное значение константы скорости характеризует скорость процесса коагуляции и может быть использовано для прогнозирования устойчивости коллоидной системы.

2) Чем больше константа скорости коагуляции, тем быстрее происходит слипание частиц дисперсной фазы.

3) Для быстрой коагуляции (при достижении порога коагуляции) константа скорости приближается к теоретическому значению, рассчитанному по уравнению Смолуховского.

{

"subject": "Физическая химия",

"grade": 0,

"lang": "ru",

"url_subject": "chemistry",

"title": "Расчет константы скорости коагуляции золя иодида серебра",

"description": "Решение задачи по определению константы скорости коагуляции с использованием данных о начальной концентрации и времени половинной коагуляции",

"keywords": ["коагуляция", "константа скорости", "золь", "иодид серебра", "время половинной коагуляции", "кинетика коагуляции"]

}

Решим задачу пошагово:

1) Для расчета константы скорости коагуляции используем уравнение:

$K = \frac{1}{t_{1/2} · n_0}$

где:

- K - константа скорости коагуляции (м³/с)

- t₁/₂ - время половинной коагуляции = 11,5 с

- n₀ - начальная численная концентрация = 3,2·10¹⁴ част./м³

2) Подставим значения в формулу:

$K = \frac{1}{11,5 · 3,2·10^{14}}$

3) Произведем вычисления:

- В знаменателе: 11,5 × 3,2·10¹⁴ = 3,68·10¹⁵

$K = \frac{1}{3,68·10^{15}}$

$K = 2,72·10^{-16}$ м³/с

Проверим размерность:

$[\frac{1}{c · \frac{част.}{м^3}}] = \frac{м^3}{с}$

Ответ: Константа скорости коагуляции золя иодида серебра равна 2,72·10⁻¹⁶ м³/с.

🔔 Примечание: Полученное значение константы характеризует скорость процесса коагуляции и позволяет оценить устойчивость данной коллоидной системы.

{

"subject": "Физическая химия",

"grade": 0,

"lang": "ru",

"url_subject": "chemistry",

"title": "Расчет электрофоретической подвижности частиц",

"description": "Решение задачи по определению направления движения дисперсной фазы при электрофорезе в буферном растворе",

"keywords": ["электрофорез", "дисперсная система", "дигидрофосфат натрия", "гидрофосфат натрия", "буферный раствор", "электрофоретическая подвижность"]

}

Решим задачу пошагово:

1) Сначала определим pH каждого раствора, используя уравнение Гендерсона-Хассельбаха:

$pH = pK_a + \log\frac{[A^-]}{[HA]}$

Для фосфорной кислоты $pK_{a2} = 7,2$

2) Для первого раствора (c₁ = 0,1 моль/л):

- H₂PO₄⁻ ⇄ HPO₄²⁻ + H⁺

- pH₁ = 7,2 + log(0,1/0,1) = 7,2

3) Для второго раствора (c₂ = 0,8 моль/л):

- H₂PO₄⁻ ⇄ HPO₄²⁻ + H⁺

- pH₂ = 7,2 + log(0,8/0,8) = 7,2

4) Поскольку концентрации обоих растворов различны (0,1 и 0,8 моль/л), при смешивании возникнет градиент концентрации.

5) При электрофорезе движение частиц дисперсной фазы будет происходить к электроду, заряд которого противоположен заряду частиц.

6) В данном случае, поскольку концентрация второго раствора выше (0,8 моль/л), частицы будут двигаться в направлении меньшей концентрации (к первому раствору), так как возникает электрокинетический потенциал.

Ответ: Дисперсная фаза будет перемещаться в направлении раствора с меньшей концентрацией (0,1 моль/л), то есть к первому раствору, из-за возникающего градиента концентрации и электрокинетического потенциала.

🔔 Примечание:

1) Движение частиц обусловлено разностью концентраций растворов.

2) pH обоих растворов одинаков (7,2), поэтому движение определяется только градиентом концентрации.

3) Направление движения не зависит от pH в данном случае, так как буферные растворы имеют одинаковое соотношение компонентов.

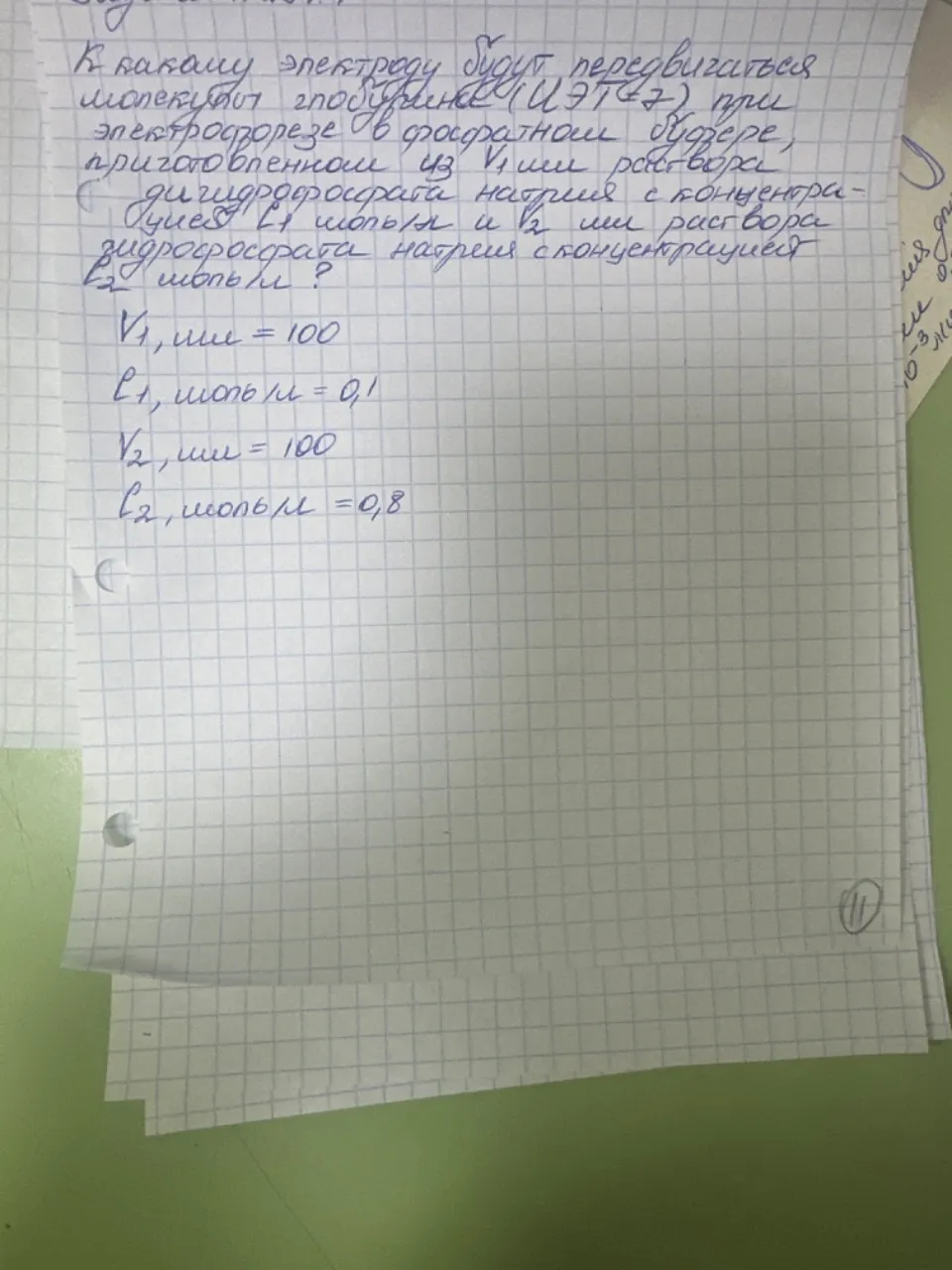

V1, мл = 100

C1, моль/л = 0,1

V2, мл = 100

С2, моль/л = 0,8

{

"subject": "Физическая химия",

"grade": 0,

"lang": "ru",

"url_subject": "chemistry",

"title": "Определение направления движения глобулина при электрофорезе",

"description": "Решение задачи по определению направления движения молекул глобулина в фосфатном буфере при электрофорезе",

"keywords": ["электрофорез", "глобулин", "изоэлектрическая точка", "фосфатный буфер", "pH буфера", "электрофоретическая подвижность"]

}

Решим задачу пошагово:

1) Рассчитаем pH буферного раствора по уравнению Гендерсона-Хассельбаха:

$pH = pK_a + \log\frac{[HPO_4^{2-}]}{[H_2PO_4^-]}$

где $pK_a$ (для H₂PO₄⁻) = 7,2

2) Найдем концентрации компонентов в смеси:

- [H₂PO₄⁻]: C₁ × V₁/(V₁ + V₂) = 0,1 × 100/200 = 0,05 моль/л

- [HPO₄²⁻]: C₂ × V₂/(V₁ + V₂) = 0,8 × 100/200 = 0,4 моль/л

3) Подставим значения в уравнение:

$pH = 7,2 + \log\frac{0,4}{0,05}$

$pH = 7,2 + \log 8$

$pH = 7,2 + 0,9 = 8,1$

4) Сравним pH буфера с ИЭТ глобулина:

- pH буфера = 8,1

- ИЭТ глобулина = 7,0

5) При pH > ИЭТ белок приобретает отрицательный заряд:

- При pH 8,1 (выше ИЭТ) молекулы глобулина будут заряжены отрицательно

- Отрицательно заряженные частицы движутся к положительному электроду (аноду)

Ответ: Молекулы глобулина будут двигаться к положительному электроду (аноду), так как pH буферного раствора (8,1) выше изоэлектрической точки глобулина (7,0), и поэтому молекулы белка имеют отрицательный заряд.

🔔 Примечание:

1) Направление движения белка при электрофорезе определяется соотношением между pH среды и ИЭТ белка

2) Если pH > ИЭТ, белок заряжен отрицательно и движется к аноду

3) Если pH < ИЭТ, белок заряжен положительно и движется к катоду

4) При pH = ИЭТ белок электронейтрален и не движется в электрическом поле