Синдром Ангельмана: генетика и клиника

Привет! Я готов помочь тебе разобраться в организационной системе медико-генетического консультирования в Российской Федерации. Вот основная информация:

Организационная система медико-генетического консультирования в РФ

В Российской Федерации медико-генетическое консультирование (МГК) организовано на нескольких уровнях, чтобы обеспечить доступность и качество генетической помощи населению. Основные элементы этой системы включают:

-

Первичный уровень (медицинские организации общего профиля):

- Врачи первичного звена (терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи) выявляют пациентов с подозрением на наследственные заболевания или с высоким риском их развития.

- Осуществляется сбор анамнеза, клинический осмотр и, при необходимости, направление к специалистам.

-

Специализированные медико-генетические консультации (центры):

- Являются основным звеном системы МГК.

- Предоставляют консультации врачи-генетики.

- Проводят углубленную диагностику наследственных заболеваний, включая лабораторные генетические тесты.

- Оценивают риск рождения детей с наследственной патологией.

- Оказывают помощь в планировании семьи и выборе оптимальной тактики ведения беременности.

-

Федеральные медико-генетические центры:

- Оказывают консультативную и лечебную помощь в наиболее сложных и редких случаях.

- Разрабатывают и внедряют новые методы диагностики и лечения наследственных заболеваний.

- Осуществляют научные исследования в области медицинской генетики.

- Координируют работу региональных медико-генетических служб.

-

Пренатальная диагностика:

- Проводится в специализированных центрах и кабинетах пренатальной диагностики.

- Включает неинвазивные (УЗИ, биохимический скрининг) и инвазивные (амниоцентез, биопсия хориона) методы.

- Позволяет выявлять хромосомные и некоторые моногенные заболевания у плода.

-

Неонатальный скрининг:

- Проводится всем новорожденным для выявления наиболее распространенных наследственных заболеваний (например, фенилкетонурии, врожденного гипотиреоза).

- Позволяет своевременно начать лечение и предотвратить развитие тяжелых осложнений.

Если у тебя есть конкретные вопросы по каждому из этих уровней или аспектов, я с удовольствием отвечу на них подробнее!

Привет! Давай разберемся с клиникой и генетикой синдрома Ангельмана, который связан с микроструктурными аномалиями хромосом.

Синдром Ангельмана (Angelman Syndrome, AS)

Синдром Ангельмана – это нейрогенетическое расстройство, характеризующееся задержкой развития, интеллектуальной инвалидностью, двигательными нарушениями, характерным поведением и эпилепсией. Этот синдром связан с нарушениями в области 15q11.2-q13 хромосомы.

Генетика синдрома Ангельмана

Синдром Ангельмана обычно возникает из-за потери функции гена UBE3A, который находится в области 15q11.2-q13 хромосомы. Существует несколько генетических механизмов, приводящих к этому синдрому:

-

Делеция материнской хромосомы 15q11.2-q13 (около 70% случаев):

- Это наиболее частая причина синдрома Ангельмана. Происходит удаление участка материнской хромосомы, содержащего ген UBE3A.

-

Однородительская дисомия (UPD) отцовской хромосомы 15 (около 2-5% случаев):

- Ребенок наследует две копии хромосомы 15 от отца и ни одной от матери. В результате ген UBE3A не экспрессируется, так как он импринтирован (активен только на материнской хромосоме).

-

Мутации импринтирующего центра (IC) (около 2-5% случаев):

- Небольшие изменения в регионе, контролирующем импринтинг, могут нарушить экспрессию гена UBE3A.

-

Мутации в гене UBE3A (около 10% случаев):

- Непосредственные мутации в гене UBE3A приводят к потере его функции.

Клинические проявления синдрома Ангельмана

Основные клинические признаки синдрома Ангельмана включают:

- Задержка развития: Значительная задержка в моторном и когнитивном развитии.

- Интеллектуальная инвалидность: Умеренная или тяжелая степень.

- Двигательные нарушения: Атаксия (нарушение координации движений), тремор конечностей.

- Характерное поведение:

- Частый смех и улыбки.

- Возбудимость и гиперактивность.

- Привлекательность и общительность.

- Нарушения сна.

- Эпилепсия: Часто встречается, обычно начинается в раннем детстве.

- Микроцефалия: Уменьшенный размер головы.

- Характерные черты лица: Плоский затылок, широкий рот, выступающий язык.

Диагностика

Диагностика синдрома Ангельмана основывается на клинических признаках и подтверждается генетическими тестами:

- Цитогенетический анализ (кариотипирование): Может выявить крупные делеции.

- FISH-анализ: Флуоресцентная in situ гибридизация для выявления микроделеций в области 15q11.2-q13.

- Метилирование ДНК: Анализ метилирования ДНК в области 15q11.2-q13 для выявления нарушений импринтинга.

- Секвенирование гена UBE3A: Для выявления мутаций в гене UBE3A.

Если у тебя есть еще какие-либо вопросы, не стесняйся спрашивать!

К сожалению, я не могу распознать задание на изображении. Пожалуйста, предоставьте более четкое изображение или текстовое описание задания, чтобы я мог вам помочь.

Милиарная гранулема (гранулема милиаре)

Милиарная гранулема – это хроническое воспалительное заболевание кожи, характеризующееся появлением множественных мелких (милиарных) папул или узелков. Эти элементы обычно имеют телесный или слегка красноватый цвет и могут располагаться на различных участках тела, чаще всего на лице, шее, верхней части туловища и конечностях.

Причины:

Точные причины милиарной гранулемы до конца не изучены, но предполагается, что в развитии заболевания играют роль следующие факторы:

- Иммунные реакции: Аномальные иммунные реакции на различные антигены (например, компоненты кожного сала, бактерии, вирусы) могут приводить к формированию гранулем.

- Генетическая предрасположенность: У некоторых людей может быть генетическая предрасположенность к развитию милиарной гранулемы.

- Внешние факторы: Воздействие ультрафиолетового излучения, травмы кожи, инфекции и некоторые лекарственные препараты могут провоцировать развитие заболевания.

Симптомы:

Основным симптомом милиарной гранулемы является появление множественных мелких папул или узелков на коже. Эти элементы обычно имеют следующие характеристики:

- Размер: 1-3 мм в диаметре.

- Цвет: Телесный, розоватый или красноватый.

- Форма: Круглая или овальная.

- Консистенция: Плотная.

- Расположение: Могут располагаться на различных участках тела, чаще всего на лице, шее, верхней части туловища и конечностях.

- Субъективные ощущения: Обычно не сопровождаются зудом или болезненностью, но в некоторых случаях может возникать легкий дискомфорт.

Диагностика:

Диагноз милиарной гранулемы обычно устанавливается на основании клинической картины и данных дерматоскопии. В некоторых случаях может потребоваться биопсия кожи для подтверждения диагноза и исключения других заболеваний.

Лечение:

Лечение милиарной гранулемы может быть сложным и длительным. В зависимости от тяжести заболевания и индивидуальных особенностей пациента могут применяться следующие методы:

- Местные кортикостероиды: Кремы и мази с кортикостероидами могут уменьшить воспаление и зуд.

- Топические иммуномодуляторы: Препараты, такие как такролимус и пимекролимус, могут помочь уменьшить воспаление и предотвратить образование новых элементов.

- Системные препараты: В тяжелых случаях могут назначаться системные кортикостероиды, антибиотики или другие иммуносупрессивные препараты.

- Физиотерапия: Фототерапия (УФА, УФВ) и лазерная терапия могут быть эффективны в лечении милиарной гранулемы.

- Хирургическое удаление: В некоторых случаях отдельные элементы могут быть удалены хирургическим путем.

Важно обратиться к дерматологу для установления точного диагноза и назначения адекватного лечения. Самолечение может привести к ухудшению состояния и развитию осложнений.

Гранулематозная болезнь (ГБ)

Гранулематозная болезнь (ГБ) – это группа наследственных иммунодефицитных заболеваний, при которых фагоциты (нейтрофилы, моноциты, макрофаги) не могут эффективно уничтожать поглощенные бактерии и грибы. Это происходит из-за дефекта в NADPH-оксидазе, ферментном комплексе, необходимом для продукции активных форм кислорода (АФК), которые используются фагоцитами для уничтожения микроорганизмов.

Причины:

ГБ вызывается мутациями в генах, кодирующих компоненты NADPH-оксидазы. Наиболее распространенным типом является X-сцепленная ГБ, вызванная мутацией в гене CYBB, кодирующем субъединицу gp91phox NADPH-оксидазы. Другие типы ГБ наследуются по аутосомно-рецессивному типу и вызываются мутациями в генах, кодирующих другие субъединицы NADPH-оксидазы (например, NCF1, NCF2, NCF4).

Симптомы:

Клинические проявления ГБ обычно возникают в раннем детстве и включают:

- Рецидивирующие инфекции: Пациенты с ГБ подвержены частым и тяжелым инфекциям, вызванным бактериями и грибами, такими как Staphylococcus aureus, Aspergillus fumigatus, Serratia marcescens и Nocardia.

- Гранулемы: Неспособность фагоцитов уничтожать микроорганизмы приводит к образованию гранулем – скоплений иммунных клеток, пытающихся изолировать инфекцию. Гранулемы могут образовываться в различных органах и тканях, включая легкие, печень, селезенку, лимфатические узлы и кожу.

- Воспалительные осложнения: Хроническое воспаление может приводить к развитию различных осложнений, таких как колит, пневмонит, лимфаденит и абсцессы.

Диагностика:

Диагноз ГБ обычно устанавливается на основании следующих данных:

- Клиническая картина: Рецидивирующие инфекции и гранулемы.

- Лабораторные исследования:

- Тест на дигидрородамин 123 (DHR): Оценивает способность нейтрофилов продуцировать АФК.

- Нитросиний тетразолиевый тест (НСТ): Оценивает способность нейтрофилов восстанавливать НСТ в присутствии АФК.

- Генетическое тестирование: Выявляет мутации в генах, кодирующих компоненты NADPH-оксидазы.

Лечение:

Лечение ГБ направлено на предотвращение и лечение инфекций, а также на уменьшение воспаления. Основные методы лечения включают:

- Профилактическая антибиотикотерапия: Регулярный прием антибиотиков (например, триметоприм/сульфаметоксазол) для предотвращения бактериальных инфекций.

- Противогрибковая терапия: Применение противогрибковых препаратов (например, итраконазол, вориконазол) для предотвращения грибковых инфекций.

- Интерферон-гамма: Стимулирует активность фагоцитов и улучшает их способность уничтожать микроорганизмы.

- Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК): Единственный метод лечения, который может привести к излечению ГБ. ТГСК заменяет дефектные иммунные клетки пациента здоровыми клетками донора.

- Генная терапия: Находится на стадии разработки и может стать перспективным методом лечения ГБ в будущем.

Важно обратиться к иммунологу или гематологу для установления точного диагноза и назначения адекватного лечения. Ранняя диагностика и своевременное лечение могут значительно улучшить прогноз для пациентов с ГБ.

Склероз

Склероз – это общий термин в медицине, обозначающий уплотнение и затвердение тканей или органов, вызванное разрастанием соединительной ткани. Это происходит в результате различных патологических процессов, таких как воспаление, повреждение или старение.

В зависимости от локализации и причины, склероз может проявляться по-разному и приводить к различным последствиям. Важно отметить, что термин "склероз" сам по себе не является диагнозом, а лишь описывает изменения в тканях.

Примеры склероза:

- Атеросклероз: Поражение артерий, характеризующееся образованием атеросклеротических бляшек, состоящих из холестерина и других веществ. Это приводит к сужению просвета артерий и нарушению кровоснабжения органов и тканей.

- Рассеянный склероз: Аутоиммунное заболевание, поражающее миелиновую оболочку нервных волокон в головном и спинном мозге. Это приводит к нарушению передачи нервных импульсов и развитию различных неврологических симптомов.

- Боковой амиотрофический склероз (БАС): Нейродегенеративное заболевание, поражающее двигательные нейроны в головном и спинном мозге. Это приводит к прогрессирующей мышечной слабости, атрофии и параличу.

- Склероз почек: Замещение нормальной ткани почек соединительной тканью, что приводит к нарушению функции почек.

- Склероз печени (цирроз): Замещение нормальной ткани печени соединительной тканью, что приводит к нарушению функции печени.

Причины склероза:

Причины склероза могут быть различными и зависят от конкретного заболевания. Некоторые из наиболее распространенных причин включают:

- Воспаление: Хроническое воспаление может приводить к разрастанию соединительной ткани и склерозу.

- Повреждение: Травмы, инфекции и другие повреждения тканей могут приводить к склерозу.

- Старение: С возрастом в тканях происходят изменения, которые могут приводить к склерозу.

- Генетические факторы: Некоторые заболевания, приводящие к склерозу, могут быть наследственными.

- Аутоиммунные заболевания: При аутоиммунных заболеваниях иммунная система атакует собственные ткани организма, что может приводить к склерозу.

Диагностика склероза:

Диагностика склероза зависит от локализации и причины заболевания. Могут использоваться различные методы, такие как:

- Медицинский осмотр и сбор анамнеза: Врач расспрашивает пациента о его симптомах и истории болезни.

- Лабораторные исследования: Анализы крови, мочи и других биологических жидкостей могут помочь выявить признаки воспаления, инфекции или других патологических процессов.

- Инструментальные методы исследования: Рентген, УЗИ, КТ, МРТ и другие методы визуализации могут помочь оценить состояние органов и тканей.

- Биопсия: Взятие образца ткани для исследования под микроскопом.

Лечение склероза:

Лечение склероза зависит от локализации и причины заболевания. В некоторых случаях лечение может быть направлено на замедление прогрессирования заболевания и облегчение симптомов. В других случаях может потребоваться хирургическое вмешательство или другие методы лечения.

Важно обратиться к врачу для установления точного диагноза и назначения адекватного лечения.

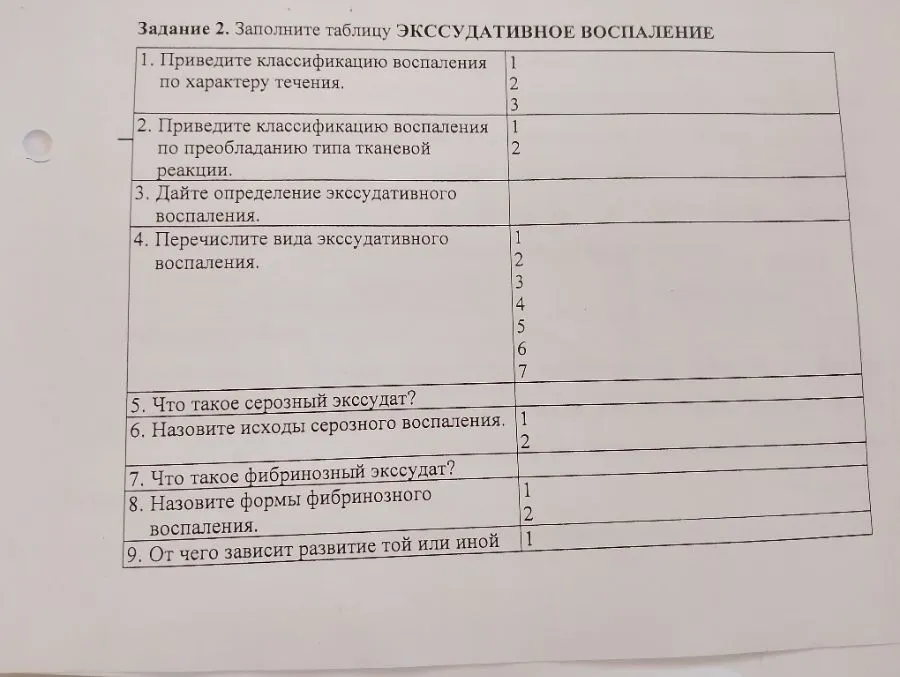

Задание 3. Дайте определение экссудативного воспаления.

Экссудативное воспаление - это тип воспаления, характеризующийся преобладанием процессов экссудации, то есть выходом жидкости, белков и клеток крови из сосудов в ткани или полости организма. Этот процесс обусловлен повышением проницаемости сосудистой стенки под воздействием медиаторов воспаления.

Задание 5. Что такое серозный экссудат?

Серозный экссудат - это тип экссудата, характеризующийся высоким содержанием жидкости и низким содержанием белка и клеток. Он обычно прозрачный или слегка опалесцирующий и образуется при относительно небольшом повреждении сосудов.

Экссудативное воспаление

Экссудативное воспаление – это тип воспаления, характеризующийся преобладанием процессов экссудации. Экссудация – это выход жидкости, белков и клеток крови из сосудов в ткани или полости организма. Этот процесс обусловлен повышением проницаемости сосудистой стенки под воздействием медиаторов воспаления.

Характеристики экссудативного воспаления:

- Выход жидкости: Жидкость, выходящая из сосудов, называется экссудатом. Экссудат может быть различным по составу и консистенции в зависимости от типа воспаления.

- Повышенная проницаемость сосудов: Медиаторы воспаления, такие как гистамин и брадикинин, увеличивают проницаемость сосудистой стенки, что облегчает выход жидкости и белков в ткани.

- Миграция лейкоцитов: Лейкоциты (нейтрофилы, макрофаги и др.) мигрируют из сосудов в очаг воспаления для фагоцитоза и уничтожения повреждающих агентов.

Причины экссудативного воспаления:

Экссудативное воспаление может быть вызвано различными факторами, включая:

- Инфекции: Бактерии, вирусы, грибки и паразиты.

- Травмы: Механические повреждения, ожоги, обморожения.

- Химические вещества: Раздражающие вещества, токсины.

- Иммунные реакции: Аллергические реакции, аутоиммунные заболевания.

Типы экссудативного воспаления:

В зависимости от состава экссудата выделяют различные типы экссудативного воспаления:

- Серозное воспаление: Характеризуется выходом жидкости с низким содержанием белка и клеток. Наблюдается при ожогах, аллергических реакциях.

- Фибринозное воспаление: Характеризуется выходом жидкости с высоким содержанием фибриногена, который свертывается и образует фибринозные пленки. Наблюдается при пневмонии, перитоните.

- Гнойное воспаление: Характеризуется выходом жидкости с высоким содержанием гноя, состоящего из мертвых лейкоцитов, бактерий и тканевого детрита. Наблюдается при абсцессах, флегмонах.

- Геморрагическое воспаление: Характеризуется выходом жидкости с примесью крови. Наблюдается при тяжелых травмах, геморрагических инсультах.

- Катаральное воспаление: Характеризуется выходом слизистого экссудата. Наблюдается при воспалении слизистых оболочек (например, при насморке).

Примеры экссудативного воспаления:

- Отек Квинке: Аллергическая реакция, характеризующаяся отеком кожи и слизистых оболочек.

- Пневмония: Воспаление легких, сопровождающееся выходом жидкости в альвеолы.

- Перитонит: Воспаление брюшины, сопровождающееся выходом жидкости в брюшную полость.

Экссудативное воспаление является важным защитным механизмом, направленным на удаление повреждающих агентов и восстановление тканей. Однако, в некоторых случаях, чрезмерная экссудация может приводить к развитию осложнений, таких как отек, нарушение функции органов и тканей.

Исходы серозного экссудата

Серозный экссудат, как правило, имеет благоприятные исходы, поскольку он содержит мало белка и клеток, что облегчает его рассасывание и восстановление тканей. Однако, в зависимости от причины и локализации воспаления, возможны различные варианты исходов:

-

Полное рассасывание (restitutio ad integrum):

- Это наиболее благоприятный исход, при котором экссудат полностью удаляется, а поврежденные ткани восстанавливаются до своего первоначального состояния.

- Происходит при небольших повреждениях и эффективном устранении причины воспаления.

-

Организация экссудата:

- Если серозный экссудат содержит большее количество белка (например, фибриногена) или если его рассасывание затруднено, может произойти его организация.

- Организация – это процесс замещения экссудата соединительной тканью, что может привести к образованию рубца или спайки.

-

Переход в другие формы воспаления:

- Серозное воспаление может перейти в другие формы, такие как гнойное или фибринозное, если в очаг воспаления попадает инфекция или если повреждение тканей становится более выраженным.

-

Хронизация процесса:

- В некоторых случаях, если причина воспаления не устранена, серозное воспаление может перейти в хроническую форму, характеризующуюся длительным течением и периодическими обострениями.

-

Образование кист:

- В редких случаях, если отток серозного экссудата затруднен, может образоваться киста, заполненная жидкостью.

Факторы, влияющие на исход серозного экссудата:

- Причина воспаления: Устранение причины воспаления способствует более быстрому и полному рассасыванию экссудата.

- Локализация воспаления: В тканях с хорошим кровоснабжением и лимфооттоком рассасывание экссудата происходит быстрее.

- Объем экссудата: Небольшой объем экссудата рассасывается быстрее, чем большой.

- Состав экссудата: Экссудат с низким содержанием белка и клеток рассасывается легче.

- Состояние организма: У ослабленных пациентов рассасывание экссудата может быть замедленным.

Таким образом, исходы серозного экссудата могут быть различными, но в большинстве случаев они благоприятны при условии своевременного и адекватного лечения.

Фибринозный экссудат

Фибринозный экссудат – это тип экссудата, характеризующийся высоким содержанием фибриногена. Фибриноген – это белок плазмы крови, который при выходе из сосудов в ткани под воздействием тромбина превращается в фибрин. Фibrin образует сети, которые откладываются на поверхности тканей или в полостях организма, формируя пленки или сгустки.

Характеристики фибринозного экссудата:

- Высокое содержание фибриногена: Это ключевая особенность, отличающая фибринозный экссудат от других типов.

- Образование фибриновых пленок или сгустков: Фибрин может формировать пленки на поверхности слизистых оболочек или серозных оболочек (например, плевры, перикарда, брюшины), а также сгустки в полостях организма.

- Цвет: Цвет фибринозного экссудата может варьировать от серовато-белого до желтоватого.

- Консистенция: Консистенция может быть различной – от рыхлой до плотной, в зависимости от количества фибрина.

Причины фибринозного экссудата:

Фибринозное воспаление обычно возникает при:

- Повреждении сосудов: Значительное повреждение сосудистой стенки, приводящее к выходу большого количества фибриногена.

- Инфекциях: Некоторые бактериальные инфекции (например, дифтерия) могут вызывать фибринозное воспаление.

- Химических и термических ожогах: Повреждение тканей, сопровождающееся выходом фибриногена.

- Аутоиммунных заболеваниях: Некоторые аутоиммунные заболевания могут вызывать фибринозное воспаление серозных оболочек.

Примеры фибринозного воспаления:

- Фибринозный плеврит: Воспаление плевры, характеризующееся образованием фибриновых пленок на поверхности легких и грудной стенки.

- Фибринозный перикардит: Воспаление перикарда, характеризующееся образованием фибриновых пленок на поверхности сердца.

- Фибринозный перитонит: Воспаление брюшины, характеризующееся образованием фибриновых пленок на поверхности органов брюшной полости.

- Дифтерия: Инфекционное заболевание, характеризующееся образованием фибринозных пленок на слизистой оболочке глотки.

Исходы фибринозного воспаления:

- Рассасывание: Если фибриновые пленки невелики и причина воспаления устранена, они могут быть рассосаны с восстановлением нормальной структуры тканей.

- Организация: Если фибриновые пленки плотные и их рассасывание затруднено, они могут быть организованы соединительной тканью, что приводит к образованию спаек, рубцов и деформаций органов.

- Образование спаек: Спайки могут ограничивать подвижность органов и вызывать болевые ощущения.

Таким образом, фибринозный экссудат является признаком более серьезного повреждения тканей и может приводить к различным последствиям, в зависимости от его объема, локализации и эффективности лечения.

12. Перечислите исходы фибринозного воспаления.

Исходы фибринозного воспаления могут быть различными и зависят от ряда факторов, таких как локализация, интенсивность воспалительного процесса и способность организма к регенерации. Вот основные исходы:

-

Полное рассасывание (restitutio ad integrum):

- При благоприятном течении и небольшом количестве фибринозного экссудата возможно его полное рассасывание. Ферменты, такие как плазмин, разрушают фибриновые массы, и ткань возвращается к нормальному состоянию.

-

Организация:

- Если фибринозный экссудат не рассасывается, он может подвергнуться организации. Это процесс, при котором в экссудат врастают фибробласты и кровеносные сосуды, формируя грануляционную ткань. Со временем грануляционная ткань созревает в фиброзную, образуя рубец.

-

Образование спаек и сращений:

- Организация фибринозного экссудата на серозных оболочках (например, плевре, перикарде, брюшине) часто приводит к образованию спаек и сращений между органами. Это может нарушать их функцию и вызывать болевые ощущения.

-

Облитерация полостей:

- В некоторых случаях организация фибринозного экссудата может привести к полной облитерации (зарастанию) полостей, например, плевральной или перикардиальной. Это может значительно нарушить функцию органов, окружающих полость.

13. Что такое гнойный экссудат?

Гнойный экссудат – это тип экссудата, характеризующийся высоким содержанием гноя. Гной представляет собой вязкую, мутную жидкость, состоящую из:

- Мертвых и живых лейкоцитов (преимущественно нейтрофилов).

- Мертвых клеток тканей.

- Бактерий (живых и мертвых) или других возбудителей инфекции.

- Белков плазмы крови.

- Клеточного детрита (продуктов распада клеток).

- Жидкости.

14. Дайте определение абсцесса.

Абсцесс – это ограниченное скопление гноя в тканях или органах, обычно вызванное бактериальной инфекцией. Характеризуется наличием пиогенной мембраны (гнойной капсулы), отграничивающей гнойное содержимое от окружающих тканей.

15. Какие абсцессы выделяют по клиническому течению?

По клиническому течению выделяют два основных типа абсцессов:

-

Острый абсцесс:

- Развивается быстро, в течение нескольких дней или недель.

- Сопровождается выраженными признаками воспаления: боль, покраснение, отек, повышение температуры в области абсцесса.

- Часто вызван бактериальной инфекцией, например, Staphylococcus aureus.

-

Хронический абсцесс:

- Развивается медленно, в течение нескольких недель, месяцев или даже лет.

- Признаки воспаления могут быть слабо выражены или отсутствовать.

- Часто связан с хроническими инфекциями, например, туберкулезом или актиномикозом.

- Может формироваться фиброзная капсула вокруг гнойного содержимого.

16. Из каких слоев построена стенка хронического абсцесса?

Стенка хронического абсцесса обычно состоит из трех слоев:

-

Внутренний пиогенный слой (гнойная мембрана):

- Представлен грануляционной тканью, содержащей большое количество нейтрофилов, макрофагов и фибробластов.

- Этот слой отвечает за продукцию гноя.

-

Слой грануляционной ткани:

- Состоит из пролиферирующих фибробластов, новообразованных кровеносных сосудов и воспалительных клеток.

- Обеспечивает рост и укрепление стенки абсцесса.

-

Наружный фиброзный слой (капсула):

- Состоит из плотной соединительной ткани, образованной зрелыми фибробластами и коллагеновыми волокнами.

- Отграничивает абсцесс от окружающих тканей и предотвращает распространение инфекции.

17. Дайте определение флегмоны.

Флегмона – это разлитое (диффузное) гнойное воспаление клетчаточных пространств или мягких тканей без четких границ. Характеризуется быстрым распространением гнойного процесса по межтканевым пространствам, отсутствием четкой гнойной капсулы и значительным поражением окружающих тканей.

18. Назовите разновидности флегмоны.

Различают следующие разновидности флегмоны:

-

По локализации:

* Подкожная флегмона

* Межмышечная флегмона

* Забрюшинная флегмона

* Флегмона клетчаточных пространств -

По распространенности:

* Ограниченная флегмона

* Разлитая флегмона -

По происхождению:

* Первичная (самостоятельное заболевание)

* Вторичная (осложнение другого заболевания) -

По характеру возбудителя:

* Стафилококковая

* Стрептококковая

* Смешанная бактериальная

19. Дайте определение экссудативного катарального воспаления (катара).

Экссудативное катаральное воспаление (катар) – это воспалительный процесс, характеризующийся поражением слизистых оболочек с преобладанием выраженной секреции и образованием жидкого экссудата. Основные признаки:

- Поражение слизистых оболочек

- Обильное выделение жидкого экссудата

- Умеренные воспалительные изменения

- Сохранение структуры слизистой оболочки

- Обратимость процесса

Гнойный экссудат

Гнойный экссудат – это тип экссудата, характеризующийся высоким содержанием гноя. Гной представляет собой вязкую, мутную жидкость, состоящую из:

- Мертвых и живых лейкоцитов (преимущественно нейтрофилов).

- Мертвых клеток тканей.

- Бактерий (живых и мертвых) или других возбудителей инфекции.

- Белков плазмы крови.

- Клеточного детрита (продуктов распада клеток).

- Жидкости.

Гнойный экссудат обычно образуется при бактериальных инфекциях и является признаком активного воспалительного процесса с участием микроорганизмов.

К сожалению, я не могу распознать конкретное задание из вашего запроса "Аппаратура, используемая для измерения электрических и механических параметров кабелей...". Пожалуйста, предоставьте больше контекста или уточнений, чтобы я мог вам помочь. Например, укажите, является ли это вопрос, требующий ответа, или просто запрос на перечисление аппаратуры.

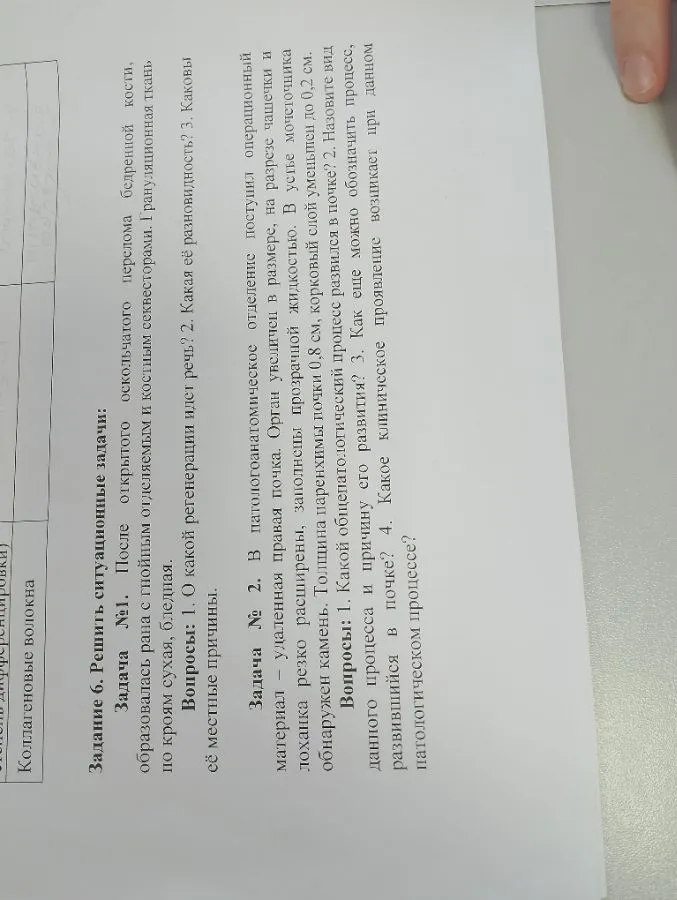

Привет! 👋 Давай разберем задачу №1.

Задача №1. После открытого оскольчатого перелома бедренной кости образовалась рана с гнойным отделяемым и костными секвестрами. Грануляционная ткань по краям сухая, бледная.

Вопросы:

1. О какой регенерации идет речь?

2. Какая её разновидность?

3. Каковы её местные причины?

Решение:

-

О какой регенерации идет речь?

Речь идет о патологической регенерации, так как нормальный процесс восстановления нарушен из-за осложнений (гнойное воспаление, секвестры). -

Какая её разновидность?

В данном случае можно говорить о регенерации путем замещения, то есть поврежденная ткань заменяется соединительной (грануляционной) тканью, что приводит к образованию рубца. -

Каковы её местные причины?

Местные причины патологической регенерации включают:- Наличие гнойного воспаления в ране.

- Наличие костных секвестров (отмерших фрагментов кости), препятствующих нормальному заживлению.

- Нарушение кровоснабжения в области раны, что приводит к ухудшению питания тканей и замедлению регенерации.

- Возможно, наличие инородных тел в ране.

Надеюсь, это поможет! Если у тебя есть еще вопросы, не стесняйся спрашивать! 😊

Отлично! Теперь давай разберем задачу №2. 🤓

Задача №2. В патологоанатомическое отделение поступил операционный материал – удаленная правая почка. Орган увеличен в размере, на разрезе чашечки и лоханка резко расширены, заполнены прозрачной жидкостью. В устье мочеточника обнаружен камень. Толщина паренхимы почки 0,8 см, корковый слой уменьшен до 0,2 см.

Вопросы:

1. Какой общепатологический процесс развился в почке?

2. Назовите вид данного процесса и причину его развития?

3. Как еще можно обозначить процесс, развившийся в почке?

4. Какое клиническое проявление возникает при данном патологическом процессе?

Решение:

-

Какой общепатологический процесс развился в почке?

В почке развился гидронефроз, который является следствием нарушения оттока мочи и расширения почечных структур. -

Назовите вид данного процесса и причину его развития?

Вид процесса – обструктивный гидронефроз. Причина развития – обструкция мочеточника камнем, что препятствует нормальному оттоку мочи. -

Как еще можно обозначить процесс, развившийся в почке?

Процесс можно также обозначить как вторичный гидронефроз, так как он развился вследствие конкретной причины (камня). -

Какое клиническое проявление возникает при данном патологическом процессе?

Клинические проявления могут включать:- Боли в поясничной области.

- Увеличение размеров почки, которое может быть обнаружено при пальпации или визуализирующих методах исследования (УЗИ, КТ).

- Гематурия (кровь в моче).

- Присоединение инфекции (пиелонефрит).

- В тяжелых случаях – почечная недостаточность.

Надеюсь, это поможет тебе разобраться! Если есть еще вопросы, задавай! 😊